Сократ: Жизнь в диалоге

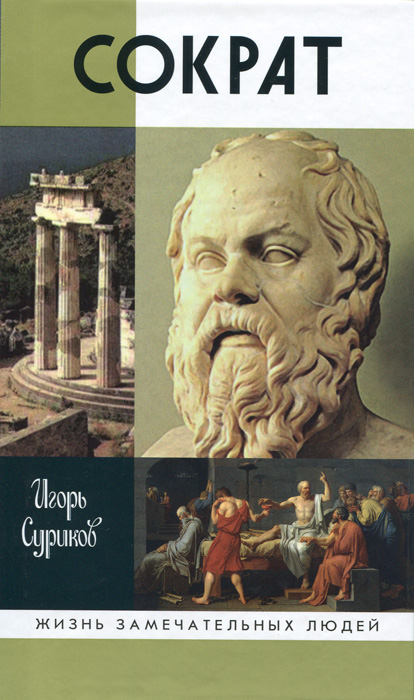

Сократ — великий античный мудрец, «олицетворение философии», как назвал его К.Маркс, — стоит у истоков рационалистических и просветительских традиций европейской мысли. Ему принадлежит выдающееся место в истории моральной философии и этики, логики, диалектики, политических и правовых учений. Влияние, оказанное им на прогресс человеческого познания, ощущается до наших дней. Он навсегда вошел в духовную культуру человечества.

Сократ — великий античный мудрец, «олицетворение философии», как назвал его К.Маркс, — стоит у истоков рационалистических и просветительских традиций европейской мысли. Ему принадлежит выдающееся место в истории моральной философии и этики, логики, диалектики, политических и правовых учений. Влияние, оказанное им на прогресс человеческого познания, ощущается до наших дней. Он навсегда вошел в духовную культуру человечества.

Образ жизни Сократа, нравственные и политические коллизии в его судьбе популярный стиль философствования, воинская доблесть и гражданское мужество, трагический финал — окружили его имя притягательным ореолом легендарности. Слава, которой Сократ удостоился еще при жизни, легко пережила целые эпохи и, не померкнув, сквозь толщу двух с половиной тысячелетий дошла до наших дней.

Сократом интересовались и увлекались во все времена. От века к веку аудитория его собеседников изменялась, но не убывала. И сегодня она, несомненно, многолюднее, чем когда бы то ни было. Один из крупных философов XIX века, Джон Стюарт Милль, говорил, что человечеству полезно время от времени вспоминать, что жил на земле человек по имени Сократ.

Сократ привлекал внимание решительно всем: внешностью и образом жизни, деятельностью и учением. В отличие от платных учителей мудрости (софистов), щеголявших в пышных одеждах, он всегда был одет скромно и нередко ходил босиком.

Все в Сократе замечательно — наружность, нравственная физиономия. Его положение, цели, метод исследования, жизнь и смерть. Сам Сократ ничего не писал, полагая, что лишь живое слово может донести его мысль посредством устного диалога. Его учениками была записана некая серия поучений, которые приписывают Сократу, однако они часто не согласуются, более того, противоречат друг другу. Аристофан, иронизирующий над Сократом, знал его лишь молодым. Платон в большей части своих диалогов идеализирует учителя, часто вкладывая в его уста собственные идеи. Отсюда предельно сложная задача установить собственное учение Сократа, отделив от него то, что примыслено Платоном. Ксенофонт в своих сочинениях дает нам редуцированный образ Сократа, соскальзывая подчас в банальности: решительно неясно из его описаний, каким образом афиняне могли послать на смерть человека, образ которого дает нам Ксенофонт. Аристотель также упоминает Сократа, и его суждения кажутся более объективными. Однако Аристотель не был его современником. Он, безусловно, имел возможность документальной сверки источников и ссылок, однако он не имел прямого контакта, что в случае с Сократом было особенно важно и незаменимо. Школа же так называемых младших сократиков не оставила много сведений.

1. Молодость

Сократ родился в знаменитые Фаргелии — в месяце Фаргелион (май — июнь по современному календарю), в год архонта Апсефиона, на четвертом году 77-й Олимпиады (469 г. до н.э.) и был родом из дема (территориального округа) Алопеки, входящего в состав Афин и расположенного на расстоянии получасовой ходьбы от города.

По роду своей деятельности отец Сократа Софрониск был то ли квалифицированным каменотесом, специализировавшимся на обработке мрамора для скульптурных работ, то ли ничем не выделявшимся скульптором. Во всяком случае, имея в виду отношение своего отца к художественной деятельности, Сократ в шутку говорил, что его род восходит к Дедалу — предку всех скульпторов. Мать Сократа Фенарета была повивальной бабкой.

Сократ был в семье вторым ребенком. До своего брака с Софрониском Фенарета уже была замужем и родила сына Патрокла, старшего брата Сократа. Одна из биографических легенд сообщает, что Софрониск, по принятому тогда обыкновению, в связи с рождением Сократа обратился к оракулу с вопросом о характере обращения с сыном и воспитания его. Смысл божественного наставления был примерно таком: «Пусть сын делает то, что ему заблагорассудится; отец не должен его к чему-то вынуждать и от чего-то удерживать. Отцу лишь следует молиться Зевсу и Музам о благом исходе дела, предоставив сына свободному проявлению своих склонностей и влечений. В иных заботах его сын не нуждается, так как он уже имеет внутри себя на всю жизнь руководителя, который лучше тысячи учителей и воспитателей». Под внутренним руководителем при этом имелся в виду даймоний (демон) Сократа — его гений, внутренний оракул, голос, предостерегавший против дурных поступков.

Как и остальные афинские дети, Сократ получил общедоступное начальное образование, которое было нацелено на физическое и духовное формирование члена полиса (города-государства), его будущего полноправного и преданного гражданина. Дети в Афинах получали так называемое «мусическое и гимнастическое воспитание». Под «мусическим» воспитанием подразумевалось не только общее музыкальное образование (умение играть на флейте и кифаре, пение и пляска), но и литературно-словесное — изучение языка (письмо и чтение), заучивание наизусть и комментирование текстов эпических, лирических и трагических поэтов (Гомера, Гесиода, Пиндара и др.). В программу начального образования входило также обучение счету (арифметика и начала геометрии). Особое место в греческой школе, которую дети начинали посещать с семи лет, занимала гимнастика. Гимнастика (бег, метание диска и дротика, борьба и т.п.) была предметом серьезных занятий с 12-13 -летнего возраста, что диктовалось государственной необходимостью: гражданин полиса обязан был в любой момент выступить в поход и с оружием в руках защищать отечество. Вместе с тем внимание к физической культуре объяснялось также заботой государства о воспитании гармонически (духовно и телесно) развитого гражданина полиса. Сократ был сведущ в науках (в частности, в математике, астрономии и метеорологии). Науками о природе философ особенно увлекался в молодые годы, но молва создала после его смерти множество небылиц по этому поводу. К их числу следует отнести и предание о «невежественности» Сократа, легенду о том, что он, не имея никакого систематического образования, самоучкой приобрел лишь самые элементарные знания.

Когда Сократу исполнилось 18 лет, в отношении его как и других его сверстников, решался весьма существенный вопрос о наделении гражданскими правами и официальном признании гражданином Афинского государства.

Молодые годы Сократа совпали с блестящим расцветом афинской демократии и афинского искусства, с веком создания Парфенона, с веком Перикла, Фидия, Аспазии (жены Перикла), и поэтому Сократ как бы затерялся в этой блестящей эпохе.

Это было время, когда начинал свою блестящую политическую карьеру Перикл. В соответствии с законом, предложенным им и принятым народным собранием (451450 г. до н.э.), гражданином Афин признавался лишь тот, чьи оба родителя — афинские граждане. Статус полноправного гражданина Афин предоставлял много значительных (политических, правовых, материальных, морально-религиозных и т.п.) льгот его обладателю и выгодно отличал последнего от всех других лиц, по тем или иным основаниям проживавших в афинском полисе.

Успешно пройдя необходимую процедуру, молодой Сократ, подобно другим своим сверстникам, принес, обязательную в Афинах, гражданскую присягу, верной которой он оставался в течении всей своей жизни, вплоть до ее трагического финала.

О первых занятиях Сократа, после того как он перешагнул возраст эфебов и достиг двадцатилетия, существует несколько версий. Вероятнее всего, он занялся делами отцовской профессии и какое-то время тоже обрабатывал камни. Помимо значительных физических усилий, этот труд — нечто среднее между ремеслом и искусством — требовал большого мастерства и тонкого уменья.

Резцу молодого Сократа древние приписывают скульптуру из трех одетых Харит, которая некоторое время выставлялась у Афинского акрополя. Интерес молодого Сократа к профессии скульптора, его авторство в отношении трех Харит, как, впрочем, и многие другие сведения о нем, покоятся на довольно зыбкой почве легенд, версий и догадок. Однако, сам образ Харит — богинь дружбы и юности — внутренне близок натуре предполагаемого молодого, общительного и жизнерадостного автора. Примечательны в этой связи обычные в устах Сократа клятвы именем Харит, надежно засвидетельствованные некоторыми источниками. Мотив сократовского авторства отдаленно звучит и в сообщении Диогена Лаэртского о том, что в Академии Платона при его преемнике Спевсиппе выставлялась скульптура Харит.

Иную версию жизни молодого Сократа давал критически к нему настроенный перипатерик Аристоксен. По его сообщению, Сократ в молодые годы вел довольно беспорядочный образ жизни. Затем он был простым каменотесом. Но как-то он приглянулся философу Архелаю, который избавил одаренного молодого человека от тяжелых занятий, после чего Сократ в течение ряда лет был учеником и любимцем Архелая. Другие источники сообщают, будто от работы каменотеса Сократа избавил Критон, его сверстник и товарищ. Оба они были из одного дема. Влюбленный в душевные качества Сократа и обладая достаточным богатством, Критон предоставил своему другу возможность совершенствоваться в философии. Эта версия в известной мере питается из того достоверного источника, согласно которому Критон в зрелые годы был преданным другом, слушателем и последователем Сократа, готовым помочь ему в жизненных невзгодах. Кстати, именно он, как сообщает Платон, задумал побег Сократа из тюрьмы.

Как бы то ни было, занятия отцовской профессией — в качестве ли каменотеса или начинающего скульптора — определенно не стали делом жизни Сократа. Гораздо большую роль в его духовной судьбе сыграла профессия Фенереты — «очень почтенной и строго повитухи», по характеристике ее знаменитого сына. Ведь именно по аналогии с родовспомогательным искусством своей матери Сократ именовал свой философский прием содействия рождению истины в ходе беседы майевтикой. Для человека, родившегося в день Аполлона и Артемиды, философская майевтика как умение и призвание приобретали характер божественного дара: все повивальное искусство, согласно мифу, находилось под верховным ведением Артемиды. По всему видно, что Сократ не зря родился в Фаргелии.

2. Философия в понимании Сократа

Предметом философии, ее основной задачей и главной целью Сократ сделал познание «естества человека», первоисточника его поступков и дел, его образа жизни и мышления. Такое познание он считал возможным лишь на пути самопознания, на пути следования дельфийскому призыву: «познай самого себя», начертанного на храме Аполлона в Дельфах, автором которого по традиции считался спартанец Хилон, Это изречение послужило толчком к философствованию и предопределило основное направление его философских поисков истины. В осуществлении этого девиза Сократ усматривал свое жизненное назначение и призвание. Сократ воспринял это изречение как призыв к познанию вообще, к выяснению смысла, роли и границ человеческого познания в соотношении с божественной мудростью. Речь, таким образом, шла не о частностях, а о принципе познания человеком своего места в мире.

Сократовское проникновение в существо человеческих проблем требовало новых, истинных путей познания. Философский интерес Сократа к проблематике человека и человеческого познания знаменовал собой поворот от прежней натурфилософии к моральной философии. Человек и его место в мире стали центральной проблемой этики Сократа и главной темой всех его бесед (диалогов).

Знакомство молодого Сократа с основными течениями тогдашней философии сыграло, конечно, плодотворную роль в становлении и развитии его собственных представлений.

Неудовлетворенный изысканиями последних философов физиса, Сократ сконцентрировал свое внимание на человеке и его поведении, считая эти проблемы важнейшими для философии. В глазах Сократа науки о человеке обладают огромным преимуществом перед науками о природе: изучая человека, они дают ему то, в чем он более всего нуждается, — познание самого себя и своих дел, определение программы и цели деятельности ясное осознание того, что есть добро и зло, прекрасное и безобразное, истина и заблуждение. Знание (осознание) этого, согласно Сократу делает людей благородными.

Неудовлетворенный изысканиями последних философов физиса, Сократ сконцентрировал свое внимание на человеке и его поведении, считая эти проблемы важнейшими для философии. В глазах Сократа науки о человеке обладают огромным преимуществом перед науками о природе: изучая человека, они дают ему то, в чем он более всего нуждается, — познание самого себя и своих дел, определение программы и цели деятельности ясное осознание того, что есть добро и зло, прекрасное и безобразное, истина и заблуждение. Знание (осознание) этого, согласно Сократу делает людей благородными.

Сократовская философия имеет дело не с бытием, но со знанием о бытии. И это знание — результат познания в понятиях божественной по своему характеру причины, а вовсе не эмпирического изучения вещей и явлений бытия. Понятие по концепции Сократа — это результат одних лишь мыслительных усилий познающего субъекта, не просто субъективный феномен человеческого мышления, но некая умопостигаемая объективность разума.

Одно из фундаментальных положений Сократа состоит в следующем: одно дело — это инструмент, который используют, но совсем другое — «субъект», который пользуется инструментом. Человек пользуется своим телом как инструментом, что означает: в нем различимы субъективность, которая есть человек, и инструментальность, средство, которым является тело. Стало быть, на вопрос «Что есть человек?» невозможен ответ, что «это тело», скорее, это «то, чему служит тело», то есть душа — «psych(«. Истинное познание — познание посредством понятий — доступно, по сократовской концепции, лишь немногим, мудрецам, философам. Но и им доступна не вся мудрость, но лишь незначительная часть ее. Сократовское положение о мудрости знания человеком границ своего знания и незнания — «я знаю, что ничего не знаю» — как раз и фиксирует отношение человеческого познания к божественному разуму. Философ стоит между богом и людьми, мудростью и невежеством. Философия как любовь к мудрости в сократовской трактовке предстает как любовь к божественной мудрости. Отсюда ясно, почему Сократ не упускал случая аттестовать свое философствование в качестве посильной службы богам. Знание божественно, и только оно возвышает человека и уподобляет его богам. Большинство же людей, считал Сократ, чурается знаний и руководствуется случайными влечениями и переменчивыми чувствами. Истинное познание, согласно Сократу, исходит от бога и приводит к богу. Таковы условия и границы возможной и допустимой автономии человеческого познания. Четко было обозначено Сократом и единственное верное, по его мнению, направление усилий человека — познание и действование на основе знания.

Эта сократовская концепция знания и познания существенно отличается и от широко распространенной тогда традиционно-мифологической веры, которая отвергала всякое суетное мудрствование о богах, и от модной позиции софистов с их скептическим отношением к богам и субъективизацией истины, отрицанием объективных критериев человеческого познания и социально-политического поведения. Позиция софистов, опиравшихся на чувственное познание, была для Сократа в принципе столь же неприемлемой, как и подход Анаксагора. Еще более нелепой представлялась ему трактовка индивидуального ощущения в качестве критерия истины. Такие взгляды развивал, в частности, прославленный глава софистов Протагор, с которым Сократ встречался и беседовал.

Человек по Сократу, был бы вообще лишен разума и знания, если бы в нем, наряду со смертным телом, не было бы бессмертной души. Именно благодаря божественной душе человек приобщается к божественному знанию: подобное познается подобным. Кроме того душа — хранительница знаний, приобретенных ею ранее в вечных странствиях в этом и том мире; человеческое же познание — это, по сути дела, воспоминание души о прежних знаниях. Однако подобной гносеологической ролью значение души в сократовском учении не исчерпывается. Положение о бессмертии души занимает ведущее место в моральной философии Сократа, определяя смыл и место в моральной философии Сократа, определяя смысл и цели человеческого бытия в мире, его жизни и смерти. Сократовское обращение к вопросам о целесообразном устройстве мира, космической гармонии, божественно предопределенной всеобщей связи явлений и т.п. преследовало прежде всего этические интересы и было нацелено на выявление направлений и границ целесообразной траты человеком своих познавательных усилий.

Истинное познание, как его понимал Сократ, призвано дать человеку верные ориентиры для его повседневной жизни, Поэтому ценность всякого познания — природных людских и божественных явлений и отношений — в том, чтобы научиться разумно вести человеческие дела. Дорога самопознания ведет человека к пониманию своего места в мире, к уяснению того, «каков он по отношению к пользованию собой как человеком» (Ксенофонт. Воспоминания о Сократе).

Философски возвысив разум и признав за ним универсальную мощь, Сократ подчинил его господству все космические и земные дела. Знание в трактовке Сократа предстало в качестве единственного должного регулятора и надлежащего критерия человеческого поведения.

Философски возвысив разум и признав за ним универсальную мощь, Сократ подчинил его господству все космические и земные дела. Знание в трактовке Сократа предстало в качестве единственного должного регулятора и надлежащего критерия человеческого поведения.

Для Сократа знания и поступки, теория и практика едины: знание (слово) определяет ценность «дела», а «дело» — ценность знания. Отсюда и его уверенность в том, что истинные знания и подлинная мудрость (философия), доступные человеку, неотделимы от справедливых дел и других проявлений добродетели. С точки зрения Сократа, нельзя назвать философом того, кто обладает знаниями и мудростью, но судя по его образу жизни, лишен добродетели.

Что обсуждал Сократ со своими собеседниками? Принципы и методы мышления. Он обратил взор человека на его внутренний, духовный мир. И, прежде всего, он хотел показать людям, что путь к высшей реальности лежит через самопознание, познание своего духовного «я». Сократ поставил во главу угла философии — а его философия была не отвлеченной, а жизненной — знаменитое изречение, которое было начертано на фронтоне Дельфийского святилища: «Познай самого себя». Сократ был добродушный собеседник, открытый, немножко лукавый. Он говорил: «Я никого не учу, я просто с вами тоже ищу истину». Это было так и не так. Он, конечно ,учил, но метод его был акушерский, он так себя и называл: «Я — акушер. Истина сидит внутри вас, только надо ее родить, я вам помогаю ее родить». При всей его шутливости и некотором, я бы сказал, даже юродстве, он относился к серьезным вещам абсолютно серьезно, что и доказал во время суда и казни. Итак, он приходил в тенистый портик — там приятно было сидеть в жару под каменными сводами — и начинал беседу на какую-нибудь тему. Сначала это был незатейливый спор, а потом вдруг собеседник попадал в железный капкан его логики. Здесь Сократ был несравненным. По существу начало нашей логики, рациональной логики, к которой мы привыкли, идет от Сократа. (А. Мень). Поэтому Ницше проклинал его как человека, загубившего дух Греции. Поэтому русский философ Лев Шестов, иррационалист, считал появление Сократа грехопадением античной мысли. Но ясная мысль и логика — это отнюдь не враги человека, это инструмент, великий и прекрасный, только надо знать, где и когда им уместно пользоваться. Сократ отнюдь не делал его универсальным инструментом. Он часто говорил: «Я ощущаю в себе с юных лет не только голос рассудка, но и голос какого-то существа». Он называл это существо «даймонион». (На самом деле «даймонион» — не «демон», а «божество».) Так что не думайте, что речь идет о сатанинском начале. Это был некий дух. Говоривший в нем. «Никогда, — настаивал Сократ, — этот «даймонион» не подсказывал мне, что я должен делать, но он меня предупреждал, чего я не должен делать».

В центре всего сократовского философствования стоят вопросы о нравственных добродетелях, моральных качествах человека. По существу своему учение Сократа — это философия морали, этика. Сократ в определенном смысле совершает переворот в традиционной системе ценностей. Истинные ценности не те, что связаны с вещами внешними, (как то: богатство, сила, слава), еще менее с телесными (жизнь, физическое здоровье, красота, мощь), но лишь сокровища души суть ценности, которые вместе составляют «познание». Это не значит, что традиционные ценности вмиг обесценены, а значит лишь то, что «сами по себе они больше не имеют ценности». Станут они ценностями или нет, зависит от того, используются ли они со знанием или без него. Значит, богатство, власть, слава, здоровье, красота «не могут быть по собственной природе благами как таковые, но, скорее, выходит так: если они ведомы невежеством, то способствуют злу наибольшему, противному им самим, ибо более действенны в дурном направлении; если же, напротив, управляемы рассуждением, наукой и познанием, то становятся благами наибольшими; сами по себе ни одни, ни другие, цены не имеют». Моральная философия Сократа исходит из ясности и решенности того, как должно жить. Поэтому человек в ней не стоит в мучительной и темной ситуации этического выбора. Можно даже сказать, что Сократ не оставляет человеку морального выбора: выбор предопределяется знанием, поскольку добродетель — это знание, а пороки и зло творятся по незнанию, неведению. Политико-правовые взгляды Сократа представляют собой составную часть всей его моральной философии в рамках которой этическое и политическое тесно переплетены. Этика в понимании Сократа политична, политика этична. Высшей и наиболее важной добродетель (арете) является добродетель политическая, к которой Сократ относил искусство управления полисными делами. При помощи именно этого искусства люди делаются хорошими политиками, начальниками, домоправителями, вообще полезными для себя и других гражданами государства.

Причем эта высшая добродетель, именуемая Сократом, царской, одинаково значима и в частной и в публичной жизни человека: в обоих случаях речь идет об одном и том же — об управлении соответствующими делами (полисными или домашними) на основе знания. Умение хорошего хозяина, управителя дома сходно с умением хорошего начальника, и первый легко может заняться делами второго. «Потому ты не смотри с таким пренебрежением на хозяина, — говорил Сократ некоему Никомахиду. — Забота о собственном только количественно разнится от заботы об общественном; в других отношениях она совершенно одинакова» (Ксенофонт. Воспоминания о Сократе).

Политическая этика Сократа представляла собой своеобразный итог предшествующего развития древнегреческой политической мысли и вместе с тем послужила исходным пунктом ее дальнейшего движения к таким вершинам, как политическая философия Платона и политическая наука Аристотеля.

Сократовские положения о совпадении законного и справедливого, восхваление им законности и разумности полисных порядков и т.п. имели в виду, скорее, желательное идеальное состояние дел, нежели наличное, реально существовавшее. Отсюда их критический запал против современной ему практической политики и ее деятелей.

В плане теоретическом сократовский идеал представлял собой попытку сформулировать идеально разумную сущность государства, а применительно к практической политике был направлен на утверждение принципа компетентности в полисном управлении.

Философское обоснование Сократом необходимости правления знающих не было, конечно, завуалированной формой апологии каких-то практически существовавших в его времена политических порядков. Хотя в качестве благоустроенных государств, управляемых хорошими законами, Сократ называл аристократические Спарту и Крит, умеренно-олигархические Фивы и Мегары. В принципе же он ратовал за правление знающих, а не за господство старой родовой аристократии или новоявленных богачей. Резко отрицательно относился Сократ к тирании как режиму беззакония, произвола и насилия.

Подчеркивая недолговечность тирании, он отмечал, что тиран, казнящий неугодных ему здравомыслящих и дельных граждан, непременно будет в скором времени наказан и сам.

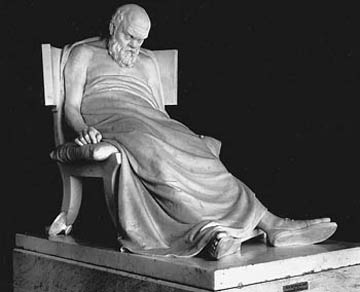

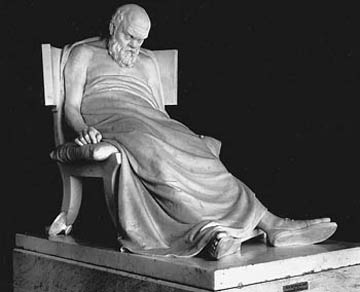

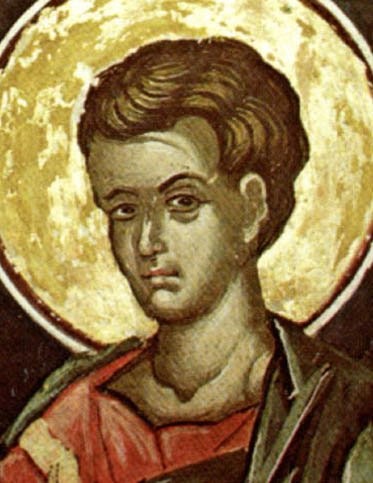

Антонио Канова. Сократ и философия

Безусловная преданность гражданина своему полису и его законам является отправным моментом для всей политико-правовой позиции и ориентации Сократа. Соглашаясь стать членом данного государства, гражданин тем самым вступает, по мысли Сократа, в договор с полисом и обязуется свято чтить его порядки и установления. Сократ, таким образом, первый в истории европейской политической мысли сформулировал концепцию договорных отношений между государством и его членами, его гражданами. Согласно этой сократовской концепции, гражданин и полис неравноправны, как, например, не равны в своих правах отец и сын, господин и подчиненное ему лицо. Сократ развивает своеобразную версию договорной связи гражданина и государства, согласно которой Отечество и Законы выше и дороже отца и матери; именно они являются для граждан высшими родителями, воспитателями и повелителями. Любой афинянин, достигнув совершеннолетия, поясняет Сократ, может в соответствии с законами без всяких препятствий покинуть со всем своим имуществом государство, если его порядки ему не нравятся, и отправиться куда ему угодно — либо в колонию этого же государства, либо в другое государство. Поэтому остающиеся в данном полисе в качестве его членов граждане тем самым на деле соглашаются выполнять все веления государства и его органов. Подобная законопослушность, ярко продемонстрированная Сократом всей его жизнью и драматической смертью, восходила к традиционным эллинским представлениям о роли закона для упорядоченной и справедливой жизни в полисе.

Ценность человека не в его силе и способности к насилию во имя власти, но в его разуме, в его понимании блага полиса и владении политической добродетелью. А это требует соответствующего воспитания и учения. Политические добродетели, как и прочие человеческие добродетели, развиваются путем изучения и прилежания. Те, кто готовится к политической деятельности и властвованию, должны, по Сократу, научиться воздержанности во влечениях и постигнуть знания, необходимые для пользы полиса и его граждан.

Всякий человек, даровитый или бездарный, должны по Сократу, учиться и упражняться в том, в чем он хочет достигнуть успехов. Особенно значимо воспитание и обучение политическому искусству для людей даровитых. Эти люди, будучи по природе своей нередко неукротимыми и необузданными, без надлежащих знаний способны причинить государству и согражданам огромный вред. И, наоборот, они приносят большую пользу отечеству, если предварительно изучили предмет своей будущей деятельности, научились искусству управления, приобщились к политической добродетели. Управление делами полиса на основе знания есть, по оценке Сократа, единственный надежный путь ко всеобщему благу. Сократ, сам непосредственно не занимавшийся политической деятельностью, вместе с тем живо интересовался всеми полисными делами и стремился к их совершенствованию. Воспитание своих слушателей, особенно молодых, в духе политической добродетели было главной целью сократовских бесед, всех его философско-просветительских усилий.

Однако, «нельзя даже приблизиться к пониманию Сократа, пока мы не уясним себе ту пропасть, что отделяет его молодость и первую пору зрелости, протекшие в социальной атмосфере довоенной Европы, от событий послевоенного времени» (A.E. Taylor).

3. Зрелость

Первые три с половиной — четыре десятка лет жизни Сократа — наиболее темные и неясные в его биографии, поскольку он не успел еще стать известной в Афинах фигурой и попасть в поле интереса современников. Вторая половина жизни Сократа протекала в обстановке межгреческой войны, в ряде сражений которой он и сам непосредственно участвовал в качестве афинского гоплита.

Первые три с половиной — четыре десятка лет жизни Сократа — наиболее темные и неясные в его биографии, поскольку он не успел еще стать известной в Афинах фигурой и попасть в поле интереса современников. Вторая половина жизни Сократа протекала в обстановке межгреческой войны, в ряде сражений которой он и сам непосредственно участвовал в качестве афинского гоплита.

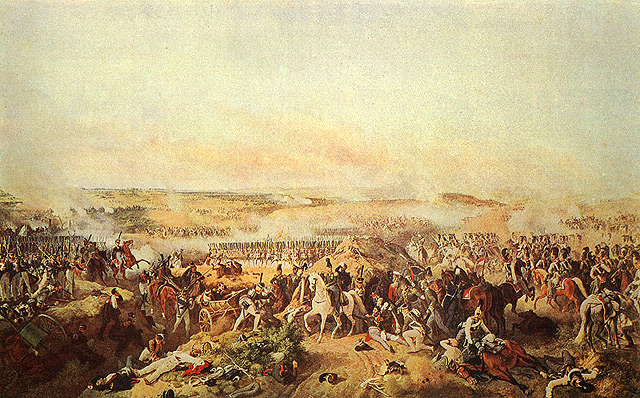

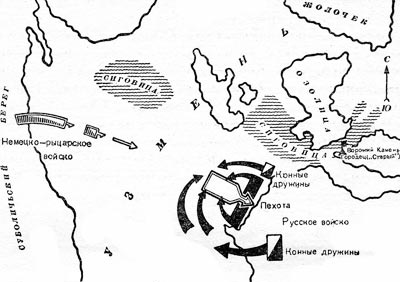

Сократ находился в числе тех 2 тыс. гоплитов, которых Афины направили с флотом против Потидеи. Вместе с Сократом в походе участвовал и симпатизировавший ему молодой Алкивиад, воспитанник Перикла, своего законного опекуна. Из рассказа Алкивиада, проводимого Платоном в диалоге «Пир», видно, что Сократ пробыл у Потидеи по крайней мере зиму и лето и участвовал как и в главной битве, так и некоторое время в последующей осаде города, который был взят гораздо позже, в начале 429 г. до н.э.

В ходе трудной потидейской экспедиции Сократ проявил себя стойким, мужественным и храбрым воином. Честолюбивый Алвивиад признается, что выносливастью и выдержкой Сократ превосходил всех. В зимнюю стужу, когда другие афиняне мерзли в теплой одежде и обуви, Сократ в своем обычном наряде — в плаще и босиком — легко и непринужденно шагал по снегу и льду. Товарищи по оружию косо поглядывали на облик и поведение этого странного гоплита, полагая, что тот дурачится и глумится над ними. В бою под Потидеей Сократ и Алкивиад оказались на том крыле афинского войска, где успех сопутствовал неприятелю. Отступая, Сократ вынес с поля боя раненого Алкивиада и его оружие. После боя, который был выигран афинянами, Алкивиад высказался за присуждение воинской награды Сократу. Но военачальники, учитывая высокое положение Алкивиада, решили наградить именно его. На этом, собственно, настаивал и его спаситель.

Отважно вел себя Сократ и в сражении при Делии (424 г. до н.э.). Бой сложился не в пользу афинян, и их войско обратилось в бегство. Алкивиад, также участвовавший в битве при Делии, рассказывает, что застал Сократа отступающим вместе с Лахетом, известным афинским полководцем, который славился своим мужеством. Сократ, по словам Алкивиада, вел себя с гораздо большим самообладанием, чем его прославленный товарищ. Весь его вид во время вынужденного отхода, который, кстати, закончился удачно, свидетельствовал о спокойной готовности Сократа постоять за себя и дать отпор наседавшему врагу.

Последним сражением, в котором Сократ вновь встретился лицом к лицу со смертью, была жестокая битва под Амфиполем (422 г. до н.э.) на фракийском побережьи. Афинское войско под начлом Клеона было неожиданно атаковано и разбито отрядом спартанских доровольцев, во главе которого стоял талантливый военачальник Брасид. В бою погибли и Клеон, и Брасид. Этой битвой завершился первый период Пелопоннесской войны. В 421 г. до н.э. между Афинами и Спартой был заключен мир на 50 лет, так называемый Никиев мир, нарушенный, правда, уже через 8 лет новыми военными действиями.

В сражениях заключительного этапа Пелопоннесской войны (413 — 404 гг. до н.э.), завершившейся поражением Афин, Сократ в силу его уже преклонного, непризывного возраста не участвовал. Испытание Сократа-гоплита на мужество и стойкость, лицом к лицу со смертью — одно из многих испытаний, выпавших на долю Сократа-человека и вынесенныхим с поразительной верностью себе и своему пониманию долга перед полисом. Эта цельность Сократа сквозит во всех его поступках и мыслях: в многообразных проявлениях и обнаружениях и повсюду Сократ остается одним и тем же — самим собой. Поэтому, узнав нечто о Сократе, мы уже обладаем ключом ко всему сократовскому, но прояснить себе и по достоинству оценить это можно лишь в свете всего знания о нем. Здесь и тривиальная простота Сократа и головокружительная его сложность. Выразительные примеры гражданского мужества Сократ продемонстрировал и при отстаивании попираемых законов полиса, и защите сограждан, ставших жертвой беззаконий.

Демон Сократа, императивный голос его совести, его внутренний бог, запрещал ему заниматься политической деятельностью. Это, однако, отнюдь не означало кокой-то индифферентности по отношению к политике и делам полиса, безразличия к своим обязанностям гражданина и судьбам всего государства. Речь, судя по всему, шала о том, что сократовский демон запрещал заниматься активной политической карьерой, домогаться власти и государственных должностей.

В конце жизни Сократ, умудренный опытом, касаясь этого запрета демона, замечает: «И, по-моему, прекрасно делает, что возбраняет. Будьте уверены, афиняне, что если бы я попытался заняться государственными делами, то уже давно бы погиб и не принес бы пользы ни себе, ни вам. И вы на меня не сердитесь за то, что я вам скажу правду: нет такого человека, который мог бы уцелеть, если бы стал откровенно противиться вам или какому-нибудь другому большинству и хотел бы предотвратить все то множество несправедливостей и беззаконий, которые совершаются в государстве. Нет, кто в самом деле ратует за справедливость, тот, если ему суждено уцелеть хоть на малое время, должен оставаться частным человеком, а вступать на общественное поприще не должен» (Платон. Апология Сократа.).

Сократ отказался от прямой политической деятельности по принципиальным основаниям, но показательна и его ссылка на выгоды отказа от опасной и интриганской политики.

Заняв такую позицию, Сократ не выступал всенародно, не предлагал своих советов афинскому народному собранию, чем обычно занимались люди, добивавшиеся политического влияния и власти. Он вел частные беседы, и свои советы давал частным образом. Но в этих частных беседах активно обсуждались все основные стороны государственной жизни, проблемы политики, права, справедливости, гражданских обязанностей, добродетелей и пороков, критически рассматривались недостатки афинской политики. Предлагались пути ее совершенствования и т.п. Публично-политическая нацеленность подобных сократовских бесед была очевидна. Свою «частную» деятельность по морально-политическому перевоспитанию сограждан, их переориентации на новые ценности, разоблачению недостатков и пороков полиса и его членов Сократ расценивал в качестве божественного дара Афинам.

Этим добровольным поучением собеседников добродетели Сократ занимался бескорыстно, без всякой платы и материального расчета, во имя своего высшего призвания забросим свои домашние дела и пребывая в крайней бедности.

На арене публичной жизни, как и в частном кругу, Сократ не был железным приверженцем догмы, но оставался человеком твердых убеждений. Смена партий у руля афинской политики преподносила ему все новые сюрпризы, но он был верен себе, своей внутренней оценке внешних событий. Во всех случаях заступничества — за стратегов при демократии, за Леонта при тирании и т.д. — он защищал закон и справедливость против беззаконий.

Однако, по сути, основным публичным делом Сократа была, разумеется, не та или иная эпизодическая стычка с властями по внешнему поводу, а его философствование, приведшее в конечном счете к судебному процессу над ним самим. И главный «публичный» день Сократа еще впереди.

4. Семья и дети

На вопрос о том, следует ли жениться или нет, Сократ, говорят, ответил: «Как бы ни поступил, все равно будешь раскаиваться». Сам он обзаводиться семьей не спешил и вступил в брак, когда ему было за сорок. Это произошло, видимо в 20-е годы, скорей всего, после окончания «Архидамой войны». Исследователи не раз указывали, что будь Сократ женат на Ксантиппе ранее 423 г. до н.э., Аристофан не упустил бы случая использовать образ сварливой Ксантиппы в своей комедии «Облака», поставленной на сцене в 423 г. до н.э. Кроме того, известно, что во время суда над Сократом (399 г. до н.э.) старший сын его, Лампрокл, был молодым человеком лет двадцати, а младшие сыновья, Софрониск и Менексен, были еще малолетними детьми.

На вопрос о том, следует ли жениться или нет, Сократ, говорят, ответил: «Как бы ни поступил, все равно будешь раскаиваться». Сам он обзаводиться семьей не спешил и вступил в брак, когда ему было за сорок. Это произошло, видимо в 20-е годы, скорей всего, после окончания «Архидамой войны». Исследователи не раз указывали, что будь Сократ женат на Ксантиппе ранее 423 г. до н.э., Аристофан не упустил бы случая использовать образ сварливой Ксантиппы в своей комедии «Облака», поставленной на сцене в 423 г. до н.э. Кроме того, известно, что во время суда над Сократом (399 г. до н.э.) старший сын его, Лампрокл, был молодым человеком лет двадцати, а младшие сыновья, Софрониск и Менексен, были еще малолетними детьми.

Менее определенны сведения о жене Сократа. Планто и Ксенофонт упоминают лишь о Ксантиппе как его супруге, тогда как, по Аристотелю, у Сократа было две жены: первая — Ксантиппа, мать старшего сына Лампрокла, и вторая жена — Мирто, мать Софрониска и Менексена. Есть еще версия, по которой первой женой была Мирто, а не Ксантиппа, высказанная Диогеном Лаэртским.

Мирто была дочерью известного афинского государственного деятеля Аристида, прозванного Справедливым. Отец ее был подвергнут остракизму и умер в крайней бедности. Сократ же якобы из уважения к памяти Аристида женился на его дочери, не имевшей никакого приданого и оказавшейся в трудном положении.

Киник Антисфен в шутку спрашивал Сократа, почему он, считая, что способности женщин и мужчин одинаковы, не воспитал Ксантиппу и продолжает жить с «женщиной, сварливее которой ни одной нет на свете» Отвечая в том же тоне, Сократ заметил: «люди, желающие стать хорошими наездниками… берут себе лошадей не самых смирных, а горячих… Вот и я, желая быть в общении с людьми, взял ее себе в том убеждении, что если буду переносить ее, то мне легко будет иметь дело со всеми людьми». Ее имя и поныне является нарицательным. Но будем справедливы к этой женщине. Нельзя сказать, что у Ксантиппы, обычной, вообще говоря, жены, не было никаких оснований для недовольства мужем, который целые дни проводил со своими друзьями и знакомыми. Если она была женой, далекой от философских увлечений и проповеднической деятельности мужа, то и он был мужем, переложившим на супругу все заботы о домашнем хозяйстве и воспитании детей. Иначе говоря, духовно близким Сократу человеком, другом, понимавшим и разделявшим его взгляды и убеждения, Ксантиппа, конечно, не была. Но, и он не был образцовым семьянином, и не всегда выполнял даже роль «квартиранта» К тому, же Ксантиппа не обладала большим тактом и, в отличие от мужа, не всегда могла управлять своим настроением. Говорят, браня супруга, она называла его «болтуном» и «бездельником», нередко устраивала скандалы, на что Сократ реагировал с истинно философской невозмутимостью.

Поглощенность Сократа своим высшим призванием искателя истины не оставляла времени и энергии для иных забот. «…Не было у меня, — признается он на суде, — досуга заняться каким-нибудь достойным упоминания делом, общественным или домашним; так и дошел я до крайней бедности из-за служения богу». (Платон. Апология Сократа.) Всегда босой, в старом плаще — в таком своем постоянном наряде он шагнул с улиц и площадей Афин в долгую историю. Этот наряд был столь привычен для Сократа, что его восторженный слушатель Аристодем, увидев его однажды в сандалиях, был весьма удивлен. Выяснилось, что Сократ «вырядился» на пир к поэту Агафону по случаю его победы в афинском театре.

Поглощенность Сократа своим высшим призванием искателя истины не оставляла времени и энергии для иных забот. «…Не было у меня, — признается он на суде, — досуга заняться каким-нибудь достойным упоминания делом, общественным или домашним; так и дошел я до крайней бедности из-за служения богу». (Платон. Апология Сократа.) Всегда босой, в старом плаще — в таком своем постоянном наряде он шагнул с улиц и площадей Афин в долгую историю. Этот наряд был столь привычен для Сократа, что его восторженный слушатель Аристодем, увидев его однажды в сандалиях, был весьма удивлен. Выяснилось, что Сократ «вырядился» на пир к поэту Агафону по случаю его победы в афинском театре.

Сократ, однако, не делал из нужды добродетель. Не был он и аскетом. Воздержанность, которую он рассматривал в качестве важнейшей добродетели, сродни умеренности, традиционно восхвалявшейся греческими мудрецами задолго до него.

Состоятельные друзья и поклонники Сократа не раз предлагали ему свои средства и услуги, от которых он твердо отказывался. По сведениям древних авторов, Сократ не принял ни подношений ряда правителей, ни приглашений посетить их страну. Для Сократа подобный шаг совершенно исключался.

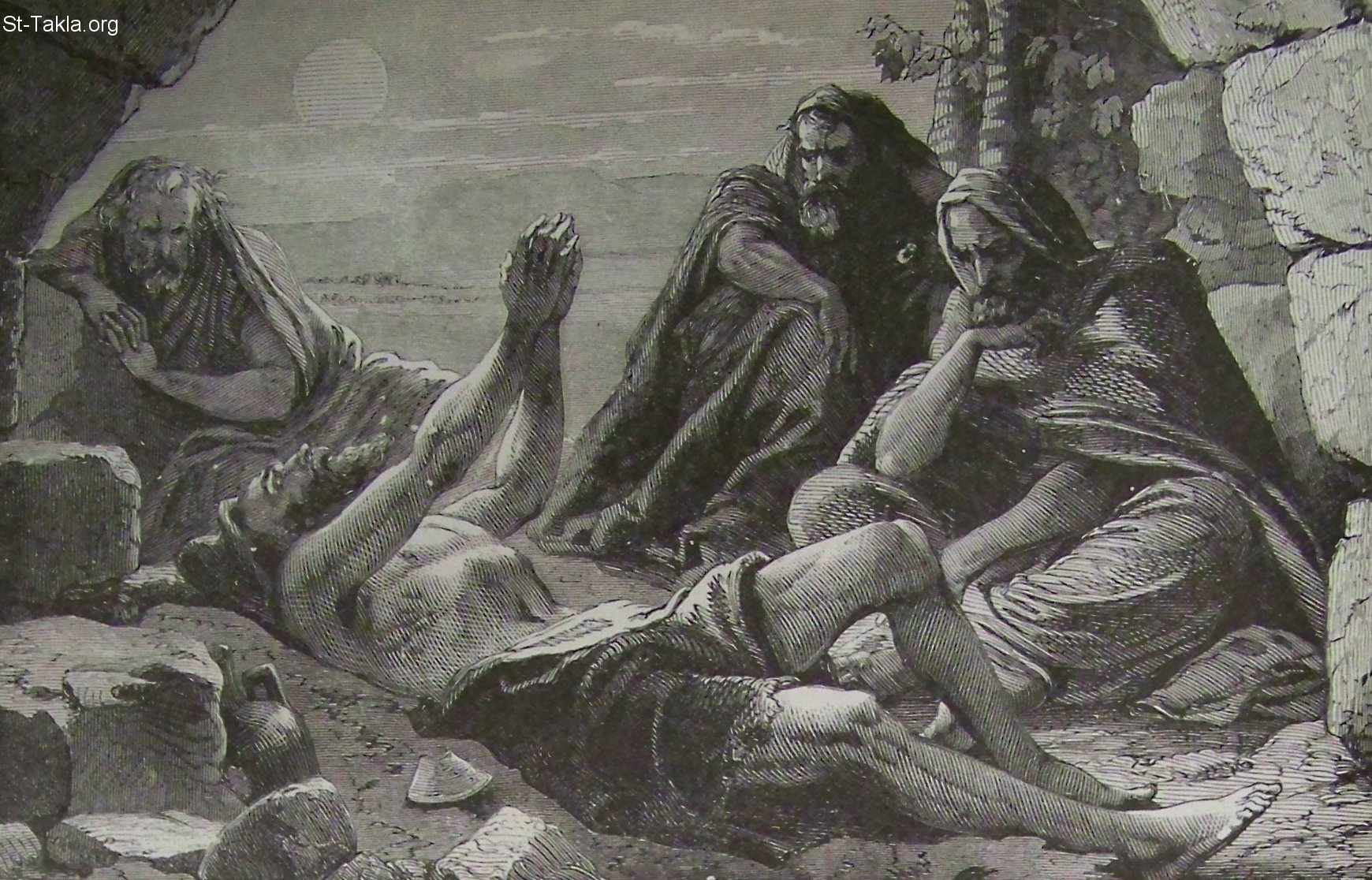

В конце жизни, в связи с привлечением его к уголовной ответственности и осуждением к смерти, перед Сократом в обостренной форме встала коллизия между долгом перед семьей и детьми и этической ответственностью за свой философский образ жизни. Как и прежде, этический долг в нем взял верх над семейными чувствами. На суд он явился, вопреки тогдашнему обыкновению, без жены и детей, не желая представить их в виде аргумента для смягчения приговора. А в тюрьме он не поддался уговорам своего друга Критона, который советовал бежать, чтобы не оставить трех своих сыновей беспомощными сиротами. «Это, — упрекал Сократа Критон, — и твоя вина, если они будут жить, как придется; а им, конечно, предстоит испытать все, что выпадает обычно сиротам на их сиротскую долю. Или вовсе не нужно заводить детей, или уж надо вместе с ними переносить все невзгоды, кормить и воспитывать их, а ты, по-моему, выбираешь самое легкое». (Платон. Критон.) Сократу было, конечно, неприятно выслушивать подобные упреки от близкого и преданного человека. Но и согласиться с его соображениями он не мог. Семья — семьей, а истина — истиной. Ни дети, ни жизнь, ни что-нибудь еще, заметил Сократ Критону, не выше справедливости.

После казни Сократа его друзья и ученики, судя по сохранившимся сведениям, оказывали его семье помощь и поддержку. О дальнейшей судьбе сыновей Сократа ничего не известно. Они тихо вошли в историю, ничем это дело со своей стороны, как говорится, не оправдав. Впрочем. Им хватало и отцовской славы.

Заключение

Трагический финал Сократа придал всей его жизни, его словам и делам, учению и личности уникальную цельность и завершенность, неувядаемую привлекательность. Конец, как говорится, делу венец. Насильственная смерть обрамила все сократовское особым ореолом неподдельности и высокой правды. Она оказалась одной из тех сократовских загадок, интерес к которым пережил античность, средневековье, новое время и сохранился до наших дней. Став исходным пунктом духовного шествия Сократа сквозь века, смерть его всколыхнула афинян и приковала к себе их внимание. Обсуждали и сократовские слова о возмездии, которое постигнет его обвинителей. Вскоре после сократовской казни, сообщает Диоген Лаэртский, афиняне, раскаявшись в содеянном и считая себя введенными злоумышленно в заблуждение, приговорили Милета к смерти, а остальных обвинителей — к изгнанию. Сократу же была сооружена Лизиппом бронзовая статуя, которая выставлялась в афинском музее Помпейон. В пророчестве, которое Платон вложил в уста Сократа, говорилось, что афиняне, не ведая, что делать с одним философом и его домогательствами по поводу их образа жизни, в будущем окажутся перед лицом многих его учеников, которых он опекал.

Трагический финал Сократа придал всей его жизни, его словам и делам, учению и личности уникальную цельность и завершенность, неувядаемую привлекательность. Конец, как говорится, делу венец. Насильственная смерть обрамила все сократовское особым ореолом неподдельности и высокой правды. Она оказалась одной из тех сократовских загадок, интерес к которым пережил античность, средневековье, новое время и сохранился до наших дней. Став исходным пунктом духовного шествия Сократа сквозь века, смерть его всколыхнула афинян и приковала к себе их внимание. Обсуждали и сократовские слова о возмездии, которое постигнет его обвинителей. Вскоре после сократовской казни, сообщает Диоген Лаэртский, афиняне, раскаявшись в содеянном и считая себя введенными злоумышленно в заблуждение, приговорили Милета к смерти, а остальных обвинителей — к изгнанию. Сократу же была сооружена Лизиппом бронзовая статуя, которая выставлялась в афинском музее Помпейон. В пророчестве, которое Платон вложил в уста Сократа, говорилось, что афиняне, не ведая, что делать с одним философом и его домогательствами по поводу их образа жизни, в будущем окажутся перед лицом многих его учеников, которых он опекал.

Речь Сократа перед судом. Канова.

В действительности, его сограждане избежали этой участи, и далеко не все его ученики оказались в состоянии продолжить дело своего учителя, вызывая на экзамен жизни ближних, опровергая фальшивые мнения. Было однако много бесстрашных попыток разрушить схемы традиционной морали, за которые цеплялись обвинители Сократа. Верно также и то, что ни один философ ни до Сократа, ни после не имел столько непосредственных учеников и такого многообразия ориентаций мысли, тех, кто находился под его влиянием.

Жак Луи Давид. Смерть философа Сократа, 1787

Диоген Лаэртский в своей книге «Жизнеописания философов» среди друзей Сократа называет имена: Ксенофонта, Эсхила, Антисфена, Аристотеля, Евклида, Федона и, конечно, Платона как наиболее выдающегося. Если исключить Ксенофонта и Эсхила, которые не были собственно философами (первый, скорее — историк, второй — литератор), другие пятеро — основатели философских школ.

Особо выдающуюся роль для всемирно-исторических судеб духовного наследия Сократа сыграла школа Платона. Организованная им в 387 г. до н.э. в зеленом пригороде Афин знаменитая Академия просуществовала более 900 лет, до 529 г. до н.э., когда была закрыта императором Юстинианом. От платоновской Академии влияние Сократа тянется в Лицей Аристотеля, к перипатерика. А мировой платонизм и аристотелизм стали ведущими течениями философской мысли на протяжении всего последующего духовного развития.

Хронология жизни Сократа

Хронология жизни Сократа

469 до н.э. – Совсем неподалеку от Афин родился Сократ.

Около 440 до н.э. – Пифия Дельфийского оракула провозгласила Сократа «мудрейшим из людей».

Около 430 до н.э. – Сократ служит в качестве гоплита (обыкновенного солдата) на Пелопоннесской войне и спасает жизнь Алкивиада в битве при г. Потидее.

423 до н.э. – Аристофан высмеивает Сократа в комедии «Облака».

Около 420 до н.э. – Сократ женится на Ксантиппе. В течение десяти лет у них рождается трое сыновей.

406-405 до н.э. – Служит членом законодательного совета.

404 до н.э. – Отказывается выполнить приказ Тридцати тиранов об аресте Леонта Саламинского.

399 до н.э. – Обвинен в поклонении «новым божествам» и растлении юношества. Суд над Сократом, по окончании которого его приговаривают к смерти. По приговору суда принимает чашу с цикутой и умирает.

Эпоха Сократа.

460 до н.э. – Расцвет творчества Эсхила, первого прославленного трагика мировой литературы.

460 до н.э. – Начало I Пелопоннесской войны между Афинами и Спартой. Рождение на о. Кос Гиппократа, по преданию, ставшего основателем медицины.

445 до н.э. – Конец I Пелопоннесской войны.

Сер. 440-х гг. до н.э. – Начало «золотого века» в Афинах в период правления Перикла. В течение этого времени – полный расцвет афинской культуры.

447 до н.э. – Начато строительство Парфенона на Акрополе в Афинах.

441-440 до н.э. – Восстание на о. Самос нарушило мир в Эгейском море.

431 до н.э. – Начало II Пелопоннесской войны между Спартой и Афинами.

429 до н.э. – Смерть Перикла.

428 до н.э. – Смерть Анаксагора, первого афинского философа, учителя Сократа и Перикла.

415 до н.э. – Афины отсылают крупную экспедицию на завоевание Сицилии, которое оканчивается неудачно.

404 до н.э. – II Пелопоннесская война оканчивается унизительным поражением Афин. Тридцать тиранов берут власть в Афинах.

403 до н.э. – Тридцать тиранов низложены, демократия восстановлена.

400 до н.э. – Преобразование законов и всеобщая амнистия (которая не коснется, годом спустя, Сократа).

Анекдоты о Сократе

Однажды Сократ предложил своей жене Ксантиппе свой гиматий, чтобы она могла в нем полюбоваться праздничным шествием, но та отказалась. Тогда Сократ сказал:

Однажды Сократ предложил своей жене Ксантиппе свой гиматий, чтобы она могла в нем полюбоваться праздничным шествием, но та отказалась. Тогда Сократ сказал:

«Видно, ты хочешь не смотреть, а чтобы на тебя смотрели».

Как известно, Сократ многим рассказывал о своем демоне. По его словам, он по воле богов слышит голос:

«Когда это бывает, голос неизменно предупреждает меня о том, чего не надо делать, но никогда ни к чему не побуждает. И опять-таки, если кто из друзей просит моего совета, и я слышу этот голос, он тоже только предостерегает. То, что голос советует мне, я передаю тому, кто советовался со мной, и, следуя божественному предупреждению, удерживаю его от поступка, который не надо совершать».

В подтверждение Сократ приводил случай с Хармидом, сыном Главкона. Тот стал рассказывать Сократу, что упражняется для участия в Немейских играх. Но едва он начал рассказывать, Сократ услышал голос и стал отговаривать Хармида от этого. Хармид не послушался, и его старания не увенчались успехом.

Особенную славу демон Сократа получил после поражения афинского войска от беотийцев при Делии в 424 году до Р.Х. Тогда разбитое афинское войско бежало с поля битвы, но Сократ немного задумался, а потом заявил, что его демон велит совершить переход у Регисты. Большинство афинян не послушались Сократа, так как предложенный им путь был намного длиннее обычного. Они вскоре попали под удар беотийской конницы и были все уничтожены. Алкивиад, Лахет и еще несколько человек последовали за Сократом и благополучно вернулись в Афины.

Известен и еще один случай проявления демона, когда Сократ гулял и беседовал с гадателем Евтифоном. Вдруг Сократ остановился и некоторое время стоял погруженный в себя. Затем он свернул в боковую улицу, подозвав и тех спутников, которые уже ушли вперед. При этом он ссылался на полученное от демона указание. Большинство спутников последовало за Сократом, но несколько юношей вместе с флейтистом Хариллом продолжали идти вперед, как бы желая изобличить демона Сократа. Вдруг им навстречу выбежало тесно сплоченное стадо покрытых грязью свиней, а посторониться было некуда. Одних свиньи сбили с ног, других вымазали грязью, так что популярный флейтист Харилл прибыл домой весь в грязи. Этот случай принес демону Сократа еще больше известности, так как произошел на глазах у большого количества граждан.

Ксантиппа утверждала, что, несмотря на множество перемен в городе и в их собственной жизни, Сократ всегда выходил из дому или возвращался в него с одним и тем же выражением лица. Так он легко свыкался со всем и никогда не терял присутствия духа.

Во время одного из праздников в Афинах Алкивиад послал Сократу богатые дары. Ксантиппа была поражена дорогим подарком и просила мужа принять его, но Сократ сказал:

«Пусть мы в честолюбии не уступим Алкивиаду и откажемся от всего этого».

Кто-то сказал Сократу, сколь великое благо достичь того, чего желаешь. Он возразил:

«Ещё большее, однако, не пытаться что-нибудь желать».

Однажды Сократ поздней ночью возвращался с пира. Несколько юношей, прослышав об этом, решили подшутить над ним. Они запаслись факелами, масками Эринний и устроили ему засаду. Сократ не испугался, спокойно остановился и стал задавать молодым людям вопросы, как привык это делать в Ликее или в Академии.

Однажды Сократ обратил внимание на то, что Антисфен, его ученик и основатель кинической школы, старается выставить напоказ дыры на своей одежде, и сказал:

«Перестань красоваться».

Сократ утверждал, что бездеятельность — сестра свободы.

Алкивиад подарил Сократу большой красиво испеченный пирог. Разозленная Ксантиппа швырнула пирог на пол и растоптала его ногами. Сократ же со смехом сказал:

«Ну вот, теперь и тебе он не достанется».

Аристипп спросил Сократа, знает ли он что-нибудь хорошее…

– Даже много таких вещей, – отвечал Сократ.

– Все они похожи одна на другую? – спросил Аристипп.

– Нет, некоторые непохожи так, как только возможно…

– Так как же непохожее на прекрасное может быть прекрасно? – спросил Аристипп.

– На человека, прекрасного в беге… непохож другой, прекрасный в борьбе; щит, прекрасный для защиты, как нельзя более непохож на метательное копье, прекрасное для того, чтобы с силой быстро лететь.»

Сократ утром накануне своей смерти в камере осужденных говорит с собравшимися друзьями о душе, истине и бессмертной мудрости:

«Словно какая-то тропа приводит нас к мысли, что, пока мы обладаем телом и душа наша неотделима от этого зла, нам не овладеть полностью предметом наших желаний. Предмет же этот, как мы утверждаем, – истина. В самом деле, тело не только доставляет нам тысячи хлопот – ведь ему необходимо пропитание! – вдобавок подвержено недугам, любой из которых мешает нам улавливать бытие. Тело наполняет нас желаниями, страстями, страхами и такой массою всевозможных вздорных призраков, что, верьте слову, из-за него нам и в самом деле совсем невозможно о чем бы то ни было поразмыслить! А кто виновник войн, мятежей и битв, как не тело и его страсти? Ведь все войны происходят ради стяжания богатств, а стяжать их нас заставляет тело, которому мы по-рабски служим. Вот по всем этим причинам – по вине тела – у нас и нет досуга дня философии.

Но что всего хуже: если даже на какой-то срок освобождаемся от заботы о теле, чтобы обратиться к исследованию и размышлению, тело и тут всюду нас пугает, сбивает с толку, приводит в замешательство, в смятение, так что из-за него мы оказываемся не в силах разглядеть истину. И напротив, у нас есть неоспоримые доказательства, что достигнуть чистого знания чего бы то ни было мы не можем иначе как отрешившись от тела и созерцая вещи сами по себе самою по себе душой. Тогда, конечно, у нас будет то, к чему мы стремимся с пылом влюбленных, а именно разум, но только после смерти, как обнаруживает наше рассуждение, при жизни же – никоим образом. Ибо если, не расставшись с телом, невозможно достичь чистого знания, то одно из двух: или знание вообще недостижимо, или же достижимо только после смерти. Ну, конечно, ведь только тогда, и никак не раньше, душа остается сама по себе, без тела. А пока мы живы, мы, по-видимому, тогда будем ближе всего к знанию, когда как можно больше ограничим свою связь с телом и не будем заражены его природою, но сохраним себя в чистоте до той поры, пока сам бог нас не освободит. Очистившись таким образом и избавившись от безрассудства тела, мы, по всей вероятности, объединимся с другими такими же, как и мы (чистыми сущностями), и собственными силами познаем все чистое, а это, скорее всего, и есть истина».

Сократ на суде объясняет причину своей непопулярности. Он вспоминает, что пифия Дельфийского Оракула однажды провозгласила его мудрейшим из людей:

«…Что бы такое бог хотел сказать и что это он подразумевает? Потому что сам я, конечно, нимало не сознаю себя мудрым; что же это он хочет сказать, говоря, что я мудрее всех? Ведь не может же он лгать; не полагается ему это. Долго я недоумевал, что такое он хочет сказать; потом, собравшись с силами, прибегнул к такому решению вопроса: пошел я к одному из тех людей, которые слывут мудрыми, думая, что тут-то я, скорее всего, опровергну прорицание, объявив оракулу, что вот этот, мол, мудрее меня, а ты меня назвал самым мудрым. Ну и когда я присмотрелся к этому человеку – называть его по имени нет никакой надобности, скажу только, что человек, глядя на которого я увидал то, что я увидал, был одним из государственных людей, о мужи-афиняне, – так вот, когда я к нему присмотрелся (да побеседовал с ним), то мне показалось, что этот муж только кажется мудрым и многим другим, и особенно самому себе, а чтобы в самом деле он был мудрым, этого нет; и я старался доказать ему, что он только считает себя мудрым, а на самом деле не мудр; От этого и сам он, и многие из присутствовавших возненавидели меня. Уходя оттуда, я рассуждал сам с собою, что этого-то человека я мудрее, потому что мы с ним, пожалуй, оба ничего в совершенстве не знаем, но он, не зная, думает, что что-то знает, а я коли уж не знаю, то и не думаю, что знаю. На такую малость, думается мне, я буду мудрее, чем он, раз я, не зная чего-то, и не воображаю, что знаю эту вещь. Оттуда я пошел к другому, из тех, которые кажутся мудрее, чем тот, и увидал то же самое; и с тех пор возненавидели меня и сам он, и многие другие».

Диоген очень гордился своей бедностью, особенно тем, что живёт в бочке. Часто Диоген выставлял напоказ то, что ничего ему не нужно. Были такие, кто восхищался и следовал его философии. Однажды Диоген пришёл к философу Сократу, который, наоборот, ни в чём себе не отказывал, позволял излишества, очень любил дорогие вещи. Были люди, следовавшие и его примеру. Зайдя в дом Сократа, Диоген произнес:

– Стоя на твоих дорогих коврах в лохмотьях я попираю твою гордыню.

– Да, — спокойно ответил Сократ,– своей гордыней.

Как по-разному мы, вспоминая первое сентября, относимся к началу учебного года. Кто-то с ностальгией вспоминает этот солнечный день (даже если на самом деле шел дождь, небо было затянуто хмурыми тучами), красивые цветы, нарядные формы, платья, бантики, подружек и друзей, радость встреч с одноклассниками. Для кого-то это было стрессовым событием, днем, с которого начинался калейдоскоп волнующих дней, таких разных, таких необычных, таких интересных. Кто-то с отвращением вспоминает школу, с чувством ненависти и злости (к чему скрывать) отзывается об учителях и одноклассниках, которые, как дикие звери из зоопарка, издевались, грызли друг друга, плели интриги покруче, чем в мыльных мексиканских сериалах и унижали… У нас в памяти как хорошие моменты, так и плохие. Были дни триумфа, успеха, торжества, а были моменты позора, стыда, неловкости и обид…

Как по-разному мы, вспоминая первое сентября, относимся к началу учебного года. Кто-то с ностальгией вспоминает этот солнечный день (даже если на самом деле шел дождь, небо было затянуто хмурыми тучами), красивые цветы, нарядные формы, платья, бантики, подружек и друзей, радость встреч с одноклассниками. Для кого-то это было стрессовым событием, днем, с которого начинался калейдоскоп волнующих дней, таких разных, таких необычных, таких интересных. Кто-то с отвращением вспоминает школу, с чувством ненависти и злости (к чему скрывать) отзывается об учителях и одноклассниках, которые, как дикие звери из зоопарка, издевались, грызли друг друга, плели интриги покруче, чем в мыльных мексиканских сериалах и унижали… У нас в памяти как хорошие моменты, так и плохие. Были дни триумфа, успеха, торжества, а были моменты позора, стыда, неловкости и обид… Редакция ИА «Русские Новости» поздравляет всех учащихся, а так же учителей и преподавателей с сентябрьским праздником – Днем знаний, началом учебного года.

Редакция ИА «Русские Новости» поздравляет всех учащихся, а так же учителей и преподавателей с сентябрьским праздником – Днем знаний, началом учебного года. Пограничника Рамзана Алиева, расстрелявшего накануне в Дагестане семерых своих сослуживцев, трижды пытались уволить за увлечение ваххабизмом, но не находили для этого формальных оснований. Об этом сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Пограничника Рамзана Алиева, расстрелявшего накануне в Дагестане семерых своих сослуживцев, трижды пытались уволить за увлечение ваххабизмом, но не находили для этого формальных оснований. Об этом сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Мы празднуем Успение Божией Матери 28 августа. Для верующего человека – это большой праздник, пост, говорят, строгий, но празднуют не с таким размахом, как, например, Пасху или Рождество. К Пасхе готовятся все: те, кто осознанно соблюдали пост, серьезно посещали службы, так и те, кто просто традиционно отмечают с семьей, ради детей или верующего члена семьи. С Рождеством в дом приходит и новогодняя суета, и подготовка подарков, да и Новый год у нас отмечают с размахом. Весело. А Успение – что такое? Какой тут праздник?

Мы празднуем Успение Божией Матери 28 августа. Для верующего человека – это большой праздник, пост, говорят, строгий, но празднуют не с таким размахом, как, например, Пасху или Рождество. К Пасхе готовятся все: те, кто осознанно соблюдали пост, серьезно посещали службы, так и те, кто просто традиционно отмечают с семьей, ради детей или верующего члена семьи. С Рождеством в дом приходит и новогодняя суета, и подготовка подарков, да и Новый год у нас отмечают с размахом. Весело. А Успение – что такое? Какой тут праздник? Из прихода храма святой великомученицы Екатерины на Васильевском острове в Санкт-Петербурге похитили мощи Александра Невского и еще 12-и святых, передает .

Из прихода храма святой великомученицы Екатерины на Васильевском острове в Санкт-Петербурге похитили мощи Александра Невского и еще 12-и святых, передает .  Участницы панк-группы Pussy Riot Екатерина Самуцевич, Надежда Толоконникова и Мария Алехина17 августа получили по два года колонии за хулиганство в Храме Христа Спасителя в Москве. Подсудимые признаны виновными в том, что в феврале 2012 года провели в храме так называемый «панк-молебен»,который был заснят на видео, а впоследствии показан в Интернете. По версии следствия, в «молебне» участвовали и другие члены группы, личности которых пока не установлены.

Участницы панк-группы Pussy Riot Екатерина Самуцевич, Надежда Толоконникова и Мария Алехина17 августа получили по два года колонии за хулиганство в Храме Христа Спасителя в Москве. Подсудимые признаны виновными в том, что в феврале 2012 года провели в храме так называемый «панк-молебен»,который был заснят на видео, а впоследствии показан в Интернете. По версии следствия, в «молебне» участвовали и другие члены группы, личности которых пока не установлены.  Православный Институт святого Иоанна Богослова Российского православного университета подписал соглашение о партнерстве с Институтом гуманитарных наук Университета им. Миколаса Ромериса в столице Литвы городе Вильнюсе.

Православный Институт святого Иоанна Богослова Российского православного университета подписал соглашение о партнерстве с Институтом гуманитарных наук Университета им. Миколаса Ромериса в столице Литвы городе Вильнюсе.

13 августа начался Успенский пост. Завершение поста — 28 августа, в день празднования Успения Пресвятой Богородицы. Желаем всем постящимся крепости душевной и телесной, усердной и плодотворной молитвы, решимости и терпения в делах милосердия и мира. По молитвам Божией Матери да подаст Господь Свою помощь и вразумление!

13 августа начался Успенский пост. Завершение поста — 28 августа, в день празднования Успения Пресвятой Богородицы. Желаем всем постящимся крепости душевной и телесной, усердной и плодотворной молитвы, решимости и терпения в делах милосердия и мира. По молитвам Божией Матери да подаст Господь Свою помощь и вразумление!

Казачьи дружины в Краснодарском крае будут бороться с массовым переселением в регион жителей республик Северного Кавказа. Об этом на коллегии ГУ МВД края заявил губернатор Кубани Александр Ткачев. С полным текстом его выступления можете ознакомиться на сайте «ЮГА.ру».

Казачьи дружины в Краснодарском крае будут бороться с массовым переселением в регион жителей республик Северного Кавказа. Об этом на коллегии ГУ МВД края заявил губернатор Кубани Александр Ткачев. С полным текстом его выступления можете ознакомиться на сайте «ЮГА.ру».

Уже с IV столетия святая Марина почиталась как избавительница от напастей и бед, от неправедного суда и беззаконного приговора. Но особая область, где ее предстательство имеет необычайную силу, — защита от духов злобы, от нападений вражиих, от клеветы и наветов. В Проскинитарии (описание святых мест) 1701 года говорится, что от мощей великомученицы Марины исцеляются бесноватые и душевнобольные. Кроме того, святая Марина подает исцеление больным, утешение скорбящим, исправление и прощение живущим во грехах, спасает от голода, сохраняя посевы от разгула стихий: от града, ураганов, засухи, от нападений саранчи, гусениц и других насекомых, уничтожающих урожай.

Уже с IV столетия святая Марина почиталась как избавительница от напастей и бед, от неправедного суда и беззаконного приговора. Но особая область, где ее предстательство имеет необычайную силу, — защита от духов злобы, от нападений вражиих, от клеветы и наветов. В Проскинитарии (описание святых мест) 1701 года говорится, что от мощей великомученицы Марины исцеляются бесноватые и душевнобольные. Кроме того, святая Марина подает исцеление больным, утешение скорбящим, исправление и прощение живущим во грехах, спасает от голода, сохраняя посевы от разгула стихий: от града, ураганов, засухи, от нападений саранчи, гусениц и других насекомых, уничтожающих урожай.

.jpg)

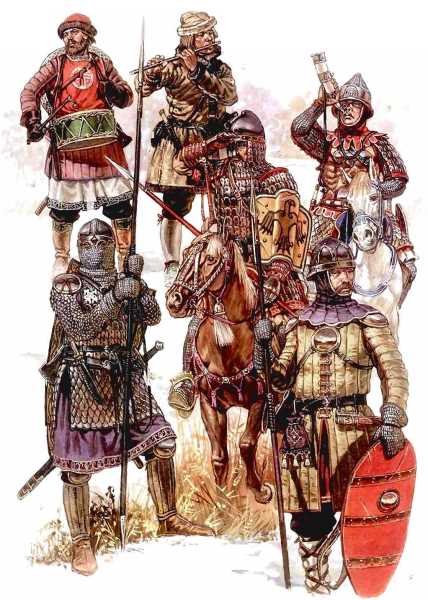

Рыцарство — особый привилегированный социальный слой средневекового общества. Традиционно это понятие связывают с историей стран Западной и Центральной Европы, где в период расцвета средневековья к рыцарству, по сути, относились все светские феодалы-воины. Но чаще этот термин употребляют в отношении средних и мелких феодалов в противовес знати. Зарождение рыцарства относится к тому периоду раннего средневековья ( 7-8 вв.), когда получили широкое распространение условные формы феодального землевладения, сначала пожизненные, позже наследственные.

Рыцарство — особый привилегированный социальный слой средневекового общества. Традиционно это понятие связывают с историей стран Западной и Центральной Европы, где в период расцвета средневековья к рыцарству, по сути, относились все светские феодалы-воины. Но чаще этот термин употребляют в отношении средних и мелких феодалов в противовес знати. Зарождение рыцарства относится к тому периоду раннего средневековья ( 7-8 вв.), когда получили широкое распространение условные формы феодального землевладения, сначала пожизненные, позже наследственные.

Эти люди носят узкие джинсы или цветные лосины, отращивают челки, надевают большие очки без диоптрий, в прошлом году у них были в ходу геометрические принты, теперь их сменила клетка и футболки старых рок-групп, их (то есть нас, чего уж там) регулярно можно застать в «Винзаводе», магазине «Республика» или клубе «Солянка» (это если в Москве), в кармане у них молескин, в руке пленочная мыльница — в общем, понятно, о ком идет речь, хотя подходящего слова в русском языке для этих людей так и не появилось: инди-киды? хипстеры? модники? Факт наличия в больших городах людей с лосинами и молескинами — давно не новость, но вот дикое раздражение, которое они начали вызывать у всех вокруг — и не только в российских столицах, — это что-то новое.

Эти люди носят узкие джинсы или цветные лосины, отращивают челки, надевают большие очки без диоптрий, в прошлом году у них были в ходу геометрические принты, теперь их сменила клетка и футболки старых рок-групп, их (то есть нас, чего уж там) регулярно можно застать в «Винзаводе», магазине «Республика» или клубе «Солянка» (это если в Москве), в кармане у них молескин, в руке пленочная мыльница — в общем, понятно, о ком идет речь, хотя подходящего слова в русском языке для этих людей так и не появилось: инди-киды? хипстеры? модники? Факт наличия в больших городах людей с лосинами и молескинами — давно не новость, но вот дикое раздражение, которое они начали вызывать у всех вокруг — и не только в российских столицах, — это что-то новое. Нью-йоркский Time Out печатает специальный номер под заголовком «Почему хипстеры должны умереть» (по версии Time Out, если хипстеры этого не сделают, Нью-Йорк превратится в вялое болото). Журнал Adbusters (тоже вполне себе цветнолосинный) печатает огромный злющий материал «Хипстеры: тупик западной цивилизации»; смысл в том, что хипстеры — первая в истории Запада молодежная субкультура, которая ни к чему не стремится, ни о чем не мечтает, не протестует, не бунтует, не изобретает, не меняет жизнь; хипстеры — самовлюбленные твари, которым вообще ничего не надо, кроме как следить за потоком новых трендов и снимать себя, любимых, на пленочную мыльницу. В русской блогосфере к посетителям Пикника предъявляют претензии менее философского толка; и гламопидорасы — еще не самое жесткое выражение, каким описывают эту трудноопределимую субкультуру.

Нью-йоркский Time Out печатает специальный номер под заголовком «Почему хипстеры должны умереть» (по версии Time Out, если хипстеры этого не сделают, Нью-Йорк превратится в вялое болото). Журнал Adbusters (тоже вполне себе цветнолосинный) печатает огромный злющий материал «Хипстеры: тупик западной цивилизации»; смысл в том, что хипстеры — первая в истории Запада молодежная субкультура, которая ни к чему не стремится, ни о чем не мечтает, не протестует, не бунтует, не изобретает, не меняет жизнь; хипстеры — самовлюбленные твари, которым вообще ничего не надо, кроме как следить за потоком новых трендов и снимать себя, любимых, на пленочную мыльницу. В русской блогосфере к посетителям Пикника предъявляют претензии менее философского толка; и гламопидорасы — еще не самое жесткое выражение, каким описывают эту трудноопределимую субкультуру. Справедливости ради, хипстерам тоже много чего не нравится. Цветные лосины, как правило, подразумевают позицию неучастия, желание в известном смысле жить не по лжи — дескать, мир во зле лежит, кругом гламур, пиар, бабло, вертикаль власти и принуждение к миру, а мы от этого загородились молескином и потихонечку пляшем под спейс-диско. Люди, принадлежащие к миру бабла и гламура, самовлюбленны и неискренни, они судят других по моделям машин и маркам сумок, они состоят из понтов и стремления перещеголять друг друга, они дико пафосные и ужасно невеселые — конечно, с такими нам не по пути, уж лучше к своим в «Солянку».

Справедливости ради, хипстерам тоже много чего не нравится. Цветные лосины, как правило, подразумевают позицию неучастия, желание в известном смысле жить не по лжи — дескать, мир во зле лежит, кругом гламур, пиар, бабло, вертикаль власти и принуждение к миру, а мы от этого загородились молескином и потихонечку пляшем под спейс-диско. Люди, принадлежащие к миру бабла и гламура, самовлюбленны и неискренни, они судят других по моделям машин и маркам сумок, они состоят из понтов и стремления перещеголять друг друга, они дико пафосные и ужасно невеселые — конечно, с такими нам не по пути, уж лучше к своим в «Солянку». Одежда преимущественно винтажная, в сочетании с модными вещами;

Одежда преимущественно винтажная, в сочетании с модными вещами; Ай- техника: айФоны, айПады, айПоды, ай%хрень%, а также Мак- технологии: макБуки, макШтуки, и так далее.

Ай- техника: айФоны, айПады, айПоды, ай%хрень%, а также Мак- технологии: макБуки, макШтуки, и так далее. Фотография без содержания, где применен «нестандартный» подход к процессу (просроченная пленка, пересветы, поехавшие цвета), иногда геометрические фигуры, псевдокульты. Если снимок ночной, то слишком яркая вспышка, иногда с цветной насадкой. Мультиэкспозиция. Но не все фото, что имеют эти признаки являются «хипстерскими». Вообще, хреновое определение. Никто не может сказать точно, кто хипстер на самом деле. На самом деле-2, хипстер не считает себя хипстером. Самоидентификация через отрицание. А те, кто считает − скопировали стиль и просто симулякры.

Фотография без содержания, где применен «нестандартный» подход к процессу (просроченная пленка, пересветы, поехавшие цвета), иногда геометрические фигуры, псевдокульты. Если снимок ночной, то слишком яркая вспышка, иногда с цветной насадкой. Мультиэкспозиция. Но не все фото, что имеют эти признаки являются «хипстерскими». Вообще, хреновое определение. Никто не может сказать точно, кто хипстер на самом деле. На самом деле-2, хипстер не считает себя хипстером. Самоидентификация через отрицание. А те, кто считает − скопировали стиль и просто симулякры. Качественный хипстер имеет вкусы отличные от вкусов т.н. хипстерской тусовки. Вернее, его вкусы не так сильно навязаны. Он не читает питчфорк или афишу, чтобы решить что слушать/читать/смотреть. Он не ходит в андерграундные клубы только потому, что они – андерграунд. Тоесть, попросту – искренний человек, который не склонен к навешиванию ярлыков, а роднит его с ними только то, что ему могут нравиться одежда/прически начала прошлого века, хорошее кино и съемка на пленку. Вот выйдет из моды у хипстеров все это, и качественный хипстер, внезапно, уже даже и не хипстер.

Качественный хипстер имеет вкусы отличные от вкусов т.н. хипстерской тусовки. Вернее, его вкусы не так сильно навязаны. Он не читает питчфорк или афишу, чтобы решить что слушать/читать/смотреть. Он не ходит в андерграундные клубы только потому, что они – андерграунд. Тоесть, попросту – искренний человек, который не склонен к навешиванию ярлыков, а роднит его с ними только то, что ему могут нравиться одежда/прически начала прошлого века, хорошее кино и съемка на пленку. Вот выйдет из моды у хипстеров все это, и качественный хипстер, внезапно, уже даже и не хипстер. Когда хороший ценишь стиль ты, тебе не нравится дерьмо. И в “Инстаграме” были фильтры, которых быдлу не дано. Его таинственные недра глотали фоторепортаж, и выходил нуар, и ретро, и прочий, так сказать, винтаж. Как будто фотка в пыльной папке летела к нам издалека. Как будто найдена у бабки среди развалов чердака. Для нас, взыскательных эстетов, которым красота важна, он всякий раз лепил конфету из откровенного говна. Он фотку обрезал квадратом и делал что-то типа рам. Короче, нам, аристократам, был крайне нужен “Инстаграм”.

Когда хороший ценишь стиль ты, тебе не нравится дерьмо. И в “Инстаграме” были фильтры, которых быдлу не дано. Его таинственные недра глотали фоторепортаж, и выходил нуар, и ретро, и прочий, так сказать, винтаж. Как будто фотка в пыльной папке летела к нам издалека. Как будто найдена у бабки среди развалов чердака. Для нас, взыскательных эстетов, которым красота важна, он всякий раз лепил конфету из откровенного говна. Он фотку обрезал квадратом и делал что-то типа рам. Короче, нам, аристократам, был крайне нужен “Инстаграм”. В России не до конца понимают кто такие хипстеры и ставят всех под одну гребенку. У настоящих хипстеров вроде то и денег нет, а тут ‘Скрываются от действительности в собственном мире, состоящем из кофеен, клубов, и т.п. и т.д’. В Москве вообще каждое новое веяние приобретает новую упаковку. В Британии то хипстеры одеваются в старье, в рванину, а у самых то самых и дома нет, занимаются сквоттингом.

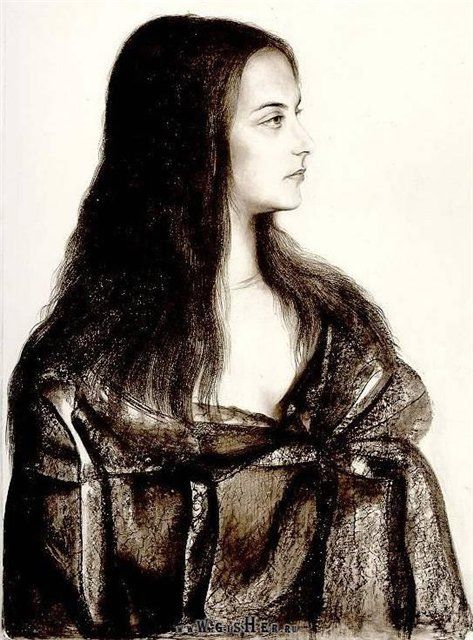

В России не до конца понимают кто такие хипстеры и ставят всех под одну гребенку. У настоящих хипстеров вроде то и денег нет, а тут ‘Скрываются от действительности в собственном мире, состоящем из кофеен, клубов, и т.п. и т.д’. В Москве вообще каждое новое веяние приобретает новую упаковку. В Британии то хипстеры одеваются в старье, в рванину, а у самых то самых и дома нет, занимаются сквоттингом.  Уникальный график, участник многих международных выставок, армянский художник Рудольф Хачатрян родился в 1937 году в Ереване.

Уникальный график, участник многих международных выставок, армянский художник Рудольф Хачатрян родился в 1937 году в Ереване.

Собор святых славных и всехвальных 12-ти Апостолов Христовых является древним праздником. Святая Церковь, чествуя каждого из 12-ти апостолов в разное время года, с давних времен установила общее празднование им на следующий день после памяти славных и первоверховных апостолов Петра и Павла († ок. 67). Сведения о каждом апостоле в календаре вы найдете в день его сугубой памяти: апостол Петр († ок. 67; память 29 июня); апостол Андрей Первозванный († 62; память 30 ноября); апостол Иаков Зеведеев († 44; память 30 апреля); апостол и Евангелист Иоанн Богослов († нач. II в.; память 26 сентября); апостол Филипп (I; память 14 ноября); апостол Варфоломей (I; память 11 июня); апостол Фома (I; память 6 октября); апостол и Евангелист Матфей († 60; память 16 ноября); апостол Иаков Алфеев (I; память 9 октября); апостол Иуда, брат Господень († ок. 80; память 19 июня); апостол Симон Зилот (I; память 10 мая); апостол Матфий († ок. 63; память 9 августа).

Собор святых славных и всехвальных 12-ти Апостолов Христовых является древним праздником. Святая Церковь, чествуя каждого из 12-ти апостолов в разное время года, с давних времен установила общее празднование им на следующий день после памяти славных и первоверховных апостолов Петра и Павла († ок. 67). Сведения о каждом апостоле в календаре вы найдете в день его сугубой памяти: апостол Петр († ок. 67; память 29 июня); апостол Андрей Первозванный († 62; память 30 ноября); апостол Иаков Зеведеев († 44; память 30 апреля); апостол и Евангелист Иоанн Богослов († нач. II в.; память 26 сентября); апостол Филипп (I; память 14 ноября); апостол Варфоломей (I; память 11 июня); апостол Фома (I; память 6 октября); апостол и Евангелист Матфей († 60; память 16 ноября); апостол Иаков Алфеев (I; память 9 октября); апостол Иуда, брат Господень († ок. 80; память 19 июня); апостол Симон Зилот (I; память 10 мая); апостол Матфий († ок. 63; память 9 августа).

Церковь Апостолов (греч. Άγιοι Απόστολοι) — великая христианская базилика, которая была заложена Константином Великим как главный храм Константинополя, с намерением поместить в ней мощи всех двенадцати апостолов. Закончена его сыном Констанцием II, который поставил в ней гроб с телом своего отца, тем самым положив начало традиции захоронения в храме императоров Восточной Римской империи.

Церковь Апостолов (греч. Άγιοι Απόστολοι) — великая христианская базилика, которая была заложена Константином Великим как главный храм Константинополя, с намерением поместить в ней мощи всех двенадцати апостолов. Закончена его сыном Констанцием II, который поставил в ней гроб с телом своего отца, тем самым положив начало традиции захоронения в храме императоров Восточной Римской империи.

Двух великих христианских подвижников прославляет сегодня святая Церковь, именуя их «Апостолов первопрестольницы и вселенныя учителие».

Двух великих христианских подвижников прославляет сегодня святая Церковь, именуя их «Апостолов первопрестольницы и вселенныя учителие».

Рождество святого пророка и Предтечи Христова Иоанна празднуется Святой Русской Православной Церковью как великий непереходящий праздник 7 июля (24 июня ст.ст).

Рождество святого пророка и Предтечи Христова Иоанна празднуется Святой Русской Православной Церковью как великий непереходящий праздник 7 июля (24 июня ст.ст).

27-го июня в Балтийских странах состоялись тренировочные полеты военно-воздушных сил НАТО, в которых принимали участие самолёт с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ, англ. AWACS) Boeing E-3, а также самолеты армии США C-130 «Hercules» и F-15C «Eagle». Это уже седьмая подобная тренировка на базе ВВС Литвы в Шяуляй, которую проводит командование союзническими ВВС стран НАТО в Рамштайне (Германия).