Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри.

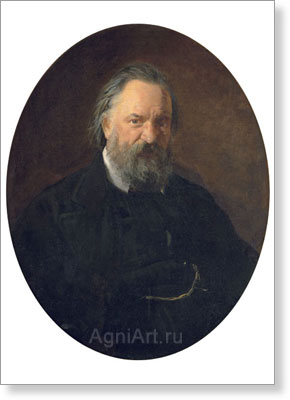

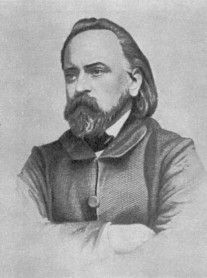

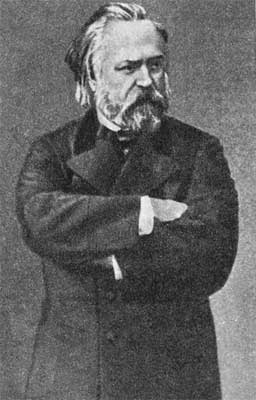

Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения Александра Герцена

Ровно 200 лет назад, 6 апреля 1812 г., в богатой помещичьей усадьбе, что на Тверском бульваре, в семье помещика Ивана Яковлева родился сын

Ровно 200 лет назад, 6 апреля 1812 г., в богатой помещичьей усадьбе, что на Тверском бульваре, в семье помещика Ивана Яковлева родился сын

Младенец, окрещённый Александром, говоря языком полицейского протокола, был «прижит от сожительницы, немецкой девицы 16 лет, Генриетты-Вильгельмины-Луизы Гааг». Дитя любви, или, если угодно, «дитя сердца». Фамилию маленький Саша получил соответствующую — Герцен.

Детство будущего писателя прошло в доме дяди на Тверском бульваре (ныне дом 25, в котором располагается Литературный институт им.А.М.Горького). Хотя с детства Герцен не был обделен вниманием, положение незаконнорожденного вызывало в нем ощущение сиротства. В воспоминаниях писатель называл родной дом «странным аббатством», а единственными удовольствиями детства считал игру с дворовыми мальчишками, переднюю и девичью. Детские впечатления от быта крепостных, по признанию Герцена, вызвали в нем «непреодолимую ненависть ко всякому рабству и ко всякому произволу».

Устные воспоминания живых свидетелей войны с Наполеоном, вольнолюбивые стихи Пушкина и Рылеева, произведения Вольтера и Шиллера – таковы основные вехи развития души юного Герцена. Восстание 14 декабря 1825 оказалось в этом ряду самым значимым событием. После казни декабристов Герцен вместе со своим другом Н.Огаревым поклялись «отомстить казненных».

В 1829 Герцен поступил на физико-математический факультет Московского университета, где вскоре образовал группу из прогрессивно мыслящих студентов. Члены этой группы Огарев, Н.Х.Кетчер и др., обсуждали животрепещущие проблемы современности: Французскую революцию 1830, Польское восстание 1830–1831, другие события современной истории. К этому времени относится увлечение идеями сен-симонизма и попытки изложения собственного видения общественного устройства. Уже в первых статьях (О месте человека в природе, 1832, и др.) Герцен показал себя не только философом, но и блестящим литератором. В очерке Гофман (1833–1834, опубл. 1836) проявилась типичная манера письма: введение в публицистические рассуждения яркого образного языка, подтверждение авторских мыслей сюжетным повествованием.

В 1833 Герцен с серебрянной медалью окончил университет. Работать в Московской экспедиции Кремлевского строения. Служба оставляла молодому человеку достаточно свободного времени для занятий творчеством. Герцен задумал издание журнала, но в июле 1834 был арестован – за то, что в компании друзей якобы распевал песни, порочащие царскую фамилию. В ходе допросов Следственная комиссия, не доказав прямой вины Герцена, сочла все же, что его убеждения представляют опасность для государства.

В апреле 1835, с обязательством находиться на государственной службе под присмотром местного начальства, Герцен был выслан сначала в Пермь, потом в Вятку. Дружил с архитектором А.Л.Витбергом и другими ссыльными, переписывался со своей двоюродной сестрой Н.А.Захарьиной, впоследствии ставшей его женой. В 1837 Вятку посетил наследник престола, которого сопровождал В.А.Жуковский. По ходатайству поэта в конце 1837 Герцена перевели во Владимир, где он служил в канцелярии губернатора. Из Владимира Герцен тайно ездил в Москву к невесте, и в мае они повенчались. С 1839 по 1850 в семье Герцена р одилось четверо детей.

одилось четверо детей.

В июле 1839 с Герцена сняли полицейский надзор, он получил возможность посещать Москву и Петербург, где был принят в круг В.Г.Белинского, Т.Н.Грановского, И.И.Панаева и др. В 1840 было перлюстрировано письмо Герцена, в котором он писал о «душегубстве» петербургского будочника. Рагневанный Николай I приказал выслать Герцена «за распространение неосновательных слухов» в Новгород без права въезда в столицы. Только в июле 1842, выйдя в отставку в чине надворного советника, после ходатайства друзей, Герцен вернулся в Москву. Приступил к напряженной работе над циклом статей о соединении науки и философии с реальной жизнью под общим названием Дилетантизм в науке (1843).

После нескольких неудачных попыток обращения к художественной прозе Герцен написал роман Кто виноват? (1847), повести Доктор Крупов (1847) и Сорока-воровка (1848), в которых своей главной целью считал обличение русского рабства. В отзывах критиков на эти произведения прослеживалась общая тенденция, которую точнее всех определил Белинский: «…главная сила его не в творчестве, не в художественности, а в мысли, глубоко прочувствованной, вполне сознанной и развитой».

В 1847 Герцен с семьей покинул Россию и начал свое многолетнее путешествие по Европе. Наблюдая жизнь западных стран, перемежал личные впечатления с историко-философскими исследованиями (Письма из Франции и Италии, 1847–1852; С того берега, 1847–1850, и др.).

В 1850–1852 прошла череда личных драм Герцена: измена жены, гибель в кораблекрушении матери и младшего сына, смерть жены от родов. В 1852 Герцен поселился в Лондоне. К этому времени его воспринимали как первую фигуру русской эмиграции. Совместно с Огаревым стал издавать революционные издания – альманах «Полярная звезда» (1855–1868) и газету «Колокол» (1857–1867), влияние которых на революционное движение в России было огромным. Несмотря на множество статей, опубликованных писателем в «Полярной звезде» и «Колоколе» и вышедших отдельными изданиями, главным его созданием эмигрантских лет является Былое и думы (опубл. 1855–1919).

Былое и думы по жанру – синтез мемуаров, публицистики, литературных портретов, автобиографического романа, исторической хроники, новелл. Сам автор называл эту книгу исповедью, «по поводу которой собрались там-сям остановленные мысли из дум». Первые пять частей описывают жизнь Герцена с детства и до событий 1850–1852, когда автора постигли тяжелые душевные испытания, связанные с крушением семьи. Шестая часть, как продолжение первых пяти, посвящена жизни в Англии. Седьмая и восьмая части, еще более свободные по хронологии и тематике, отражают жизнь и мысли автора в 1860-е годы.

Вначале Герцен собирался написать о трагических событиях своей личной жизни. Но «все старое, полузабытое, воскресало», и архитектура замысла постепенно расширялась. В целом работа над книгой длилась около пятнадцати лет, и хронология повествования не всегда совпадала с хронологией написания.

Вначале Герцен собирался написать о трагических событиях своей личной жизни. Но «все старое, полузабытое, воскресало», и архитектура замысла постепенно расширялась. В целом работа над книгой длилась около пятнадцати лет, и хронология повествования не всегда совпадала с хронологией написания.

В 1865 Герцен покинул Англию и отправился в длительное путешествие по Европе, стремясь развеяться после очередной семейной драмы (умерли от дифтерита трехлетние близнецы, новая жена не нашла понимания у старших детей). В это время Герцен отдалился от революционеров, в особенности от русских радикалов. Споря с Бакуниным, призывавшим к разрушению государства, он писал: «Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри». Эти слова воспринимаются как духовное завещание Герцена.

Как и большинство российских западников-радикалов, Герцен прошел в своем духовном развитии через период глубокого увлечения гегельянством. Влияние Гегеля отчетливо прослеживается в цикле статей Дилетантизм в науке (1842–1843). Их пафос – в утверждении и интерпретации гегелевской диалектики как инструмента познания и революционного преобразования мира («алгебры революции»). Герцен сурово осуждал отвлеченный идеализм в философии и науке за оторванность от реальной жизни, за «априоризм» и «спиритизм». Будущее развитие человечества, по его убеждению, должно привести к «снятию» антагонистических противоречий в обществе, формированию философско-научного знания, неразрывно связанного с действительностью. Более того, итогом развития окажется слияние духа и материи. В историческом процессе познания действительности сформируется «всеобщий разум, освобожденный от личности».

Дальнейшее развитие эти идеи получили в главном философском сочинении Герцена – Письмах об изучении природы (1845–1846). Продолжая критику философского идеализма, Герцен определял природу как «родословную мышления», а в идее чистого бытия видел всего лишь иллюзию. Природа для материалистически настроенного мыслителя – вечно живое, «бродящее вещество», первичное по отношению к диалектике познания. В Письмах Герцен, вполне в духе гегельянства, обосновывал последовательный историоцентризм: «ни человечества, ни природы нельзя понять мимо исторического бытия», а в понимании смысла истории придерживался принципов исторического детерминизма. Однако в размышлениях позднего Герцена прежний прогрессизм уступает место гораздо более пессимистическим и критическим оценкам.

В первую очередь это относится к его анализу процесса формирования в обществе нового типа массового сознания, исключительно потребительского, основанного на вполне материалистическом индивидуализме (эгоизме). Такой процесс, по Герцену, ведет к тотальному омассовлению общественной жизни и соответственно к ее своеобразной энтропии («поворот всей европейской жизни в пользу тишины и кристаллизации»), к утрате индивидуального и личностного своеобразия. «Личности стирались, родовой типизм сглаживал все резко индивидуальное и беспокойное» (Концы и начала, 1863). Разочарование в европейском прогрессе, по признанию Герцена, привело его «на край нравственной гибели», от которой спасла лишь «вера в Россию». Герцен надеялся на возможность установления социалистических отношений в России (хотя и испытывал немалые сомнения в прежних революционных путях, о чем писал в статье К старому товарищу, 1869). Перспективы развития социализма Герцен связывал прежде всего с крестьянской общиной.

Умер Герцен в Париже 9 (21) января 1870.

Высказывания, цитаты и афоризмы Герценa

В мире нет ничего разрушительнее, невыносимее, как бездействие и ожидание.

Без равенства нет брака. Жена, исключенная из всех интересов, занимающих ее мужа, чуждая им, не делящая их, — наложница, экономка, нянька, но не жена в полном, в благородном значении слова.

Вечно угрюмые постники мне всегда подозрительны; если они не притворяются, у них ум или желудок расстроены.

Грандиозные вещи делаются грандиозными средствами. Одна природа делает великое даром.

Дружба должна быть прочною штукою, способною пережить все перемены температуры и все толчки той ухабистой дороги, по которой совершают свое жизненное путешествие дельные и порядочные люди.

Жизнь, которая не оставляет прочных следов, стирается при всяком шаге вперед.

Какое счастье вовремя умереть для человека, не умеющего в свой час ни сойти со сцены, ни идти вперед.

Все религии основывали нравственность на покорности, то есть на добровольном рабстве.

Прощение врагов — прекрасный подвиг; но есть подвиг еще более прекрасный, еще больше человеческий — это понимание врагов, потому что понимание — разом прощение, оправдание, примирение.

Пустые ответы убивают справедливые вопросы и отводят ум от дела.

Расточительность носит сама в себе предел. Она оканчивается с последним рублем и с последним кредитом. Скупость бесконечна и всегда при начале своего поприща; после десяти миллионов она с тем же оханьем начинает откладывать одиннадцатый.

Религия — это главная узда для масс, великое запугивание простаков, это какие-то колоссальных размеров ширмы, которые препятствуют народу ясно видеть, что творится на земле, заставляя поднимать взоры к небесам.

Самые жестокие, неумолимые из всех людей, склонные к ненависти, преследованию, — это ультрарелигиозники.

Нет мысли, которую нельзя было бы высказать просто и ясно.

Нет народа, вошедшего в историю, который можно было бы считать стадом животных, как нет народа, заслуживающего именоваться сонмом избранных.

Ничего не делается само собой, без усилий и воли, без жертв и труда. Воля людская, воля одного твердого человека — страшно велика.

Полного счастья нет с тревогой; полное счастье покойно, как море во время летней тишины.

Прогресс — неотъемлемое свойство сознательного развития, которое не прерывалось; это деятельная память и усовершенствование людей общественной жизнью.

Проповедовать с амвона, увлекать с трибуны, учить с кафедры гораздо легче, чем воспитывать одного ребенка.

Семья начинается с детей.

Наука — сила, она раскрывает отношения вещей, их законы и взаимодействия.

Наука требует всего человека, без задних мыслей, с готовностью все отдать и в награду получить тяжелый крест трезвого знания.

Нельзя людей освобождать в наружной жизни больше, чем они освобождены внутри.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Юрий Трутнев провел заседание Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал. Рассматривались вопросы исполнения требований природоохранного законодательства, реализации Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 гг.» и проект модернизации системы экологического мониторинга в рамках данной ФЦП.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Юрий Трутнев провел заседание Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал. Рассматривались вопросы исполнения требований природоохранного законодательства, реализации Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 гг.» и проект модернизации системы экологического мониторинга в рамках данной ФЦП.  Во вторник, 3 апреля, в Российском агентстве международной информации «РИА Новости» прошел круглый стол на тему: «Жить вместе или жить рядом? Пути межнационального и межрелигиозного диалога в современном обществе».

Во вторник, 3 апреля, в Российском агентстве международной информации «РИА Новости» прошел круглый стол на тему: «Жить вместе или жить рядом? Пути межнационального и межрелигиозного диалога в современном обществе».

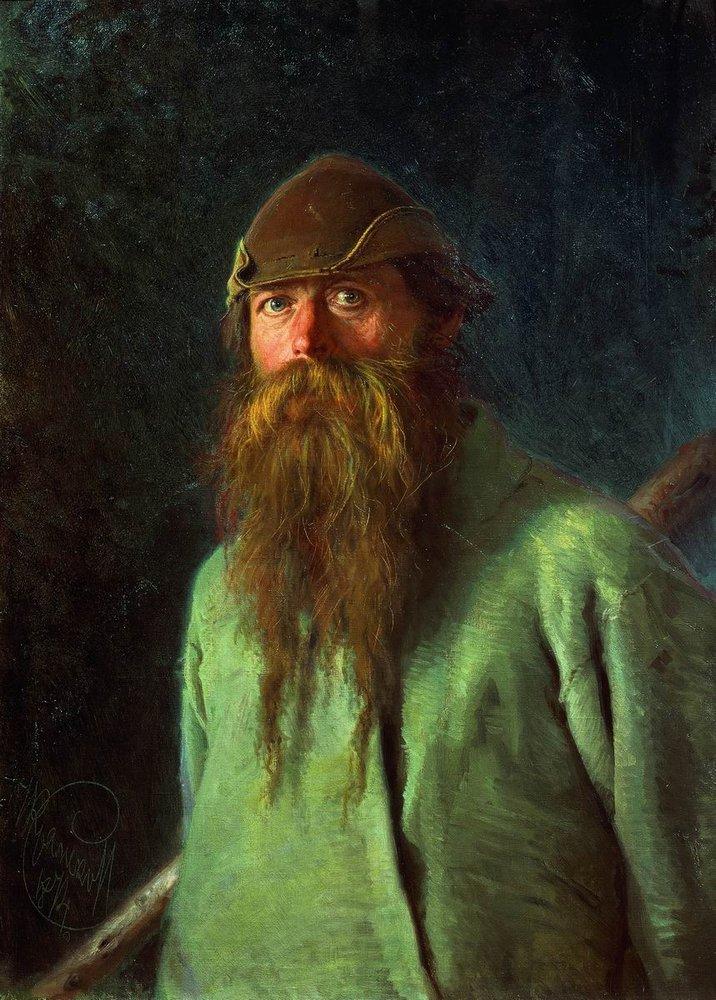

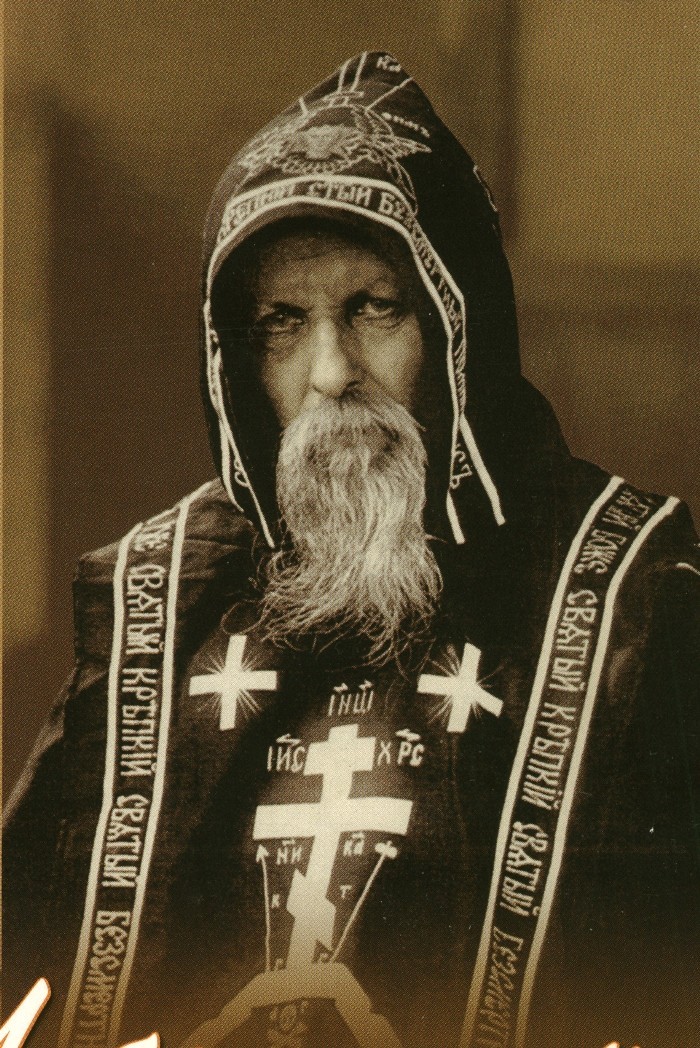

Однако, для Василия Николаевича Муравьева такого выбора не существовало — он всегда был готов разделить любые испытания с горячо любимой Отчизной и своим народом, тем более, что Господь уготовил ему назначение особое …

Однако, для Василия Николаевича Муравьева такого выбора не существовало — он всегда был готов разделить любые испытания с горячо любимой Отчизной и своим народом, тем более, что Господь уготовил ему назначение особое …

Здесь выступали и путешествующие актёры, мастера разных “физических, механических и других искусств”, музыканты, играющие на органе и лютне, мастера верховой езды, дрессировщики львов и других зверей, “художники искусственных потешных огней”. Нарышкинский вокзал не смог просуществовать долго, скоро он закрылся, хотя его артисты, по словам современников, имели большой успех. Скорее всего причиной закрытия послужили финансовые трудности предприятия.

Здесь выступали и путешествующие актёры, мастера разных “физических, механических и других искусств”, музыканты, играющие на органе и лютне, мастера верховой езды, дрессировщики львов и других зверей, “художники искусственных потешных огней”. Нарышкинский вокзал не смог просуществовать долго, скоро он закрылся, хотя его артисты, по словам современников, имели большой успех. Скорее всего причиной закрытия послужили финансовые трудности предприятия. Праведная София Слуцкая (1585 — 1612), святая, была последней княгиней славного рода князей Слуцких и Копыльских, потомков великого князя Ольгерда из рода Рюриковичей. Некоторые из этого рода сидели на Киевском престоле, другие были князьями Новгорода Великого. Родоначальником князей Олельковичей-Слуцких был внук Ольгерда Олелько Владимирович.

Праведная София Слуцкая (1585 — 1612), святая, была последней княгиней славного рода князей Слуцких и Копыльских, потомков великого князя Ольгерда из рода Рюриковичей. Некоторые из этого рода сидели на Киевском престоле, другие были князьями Новгорода Великого. Родоначальником князей Олельковичей-Слуцких был внук Ольгерда Олелько Владимирович.

До февраля 1600 года юная княжна увещевает князя Януша Радзивилла о благочестии, не давая согласия на брак. Сохранились свидетельства об её отказе от 18 февраля 1600 года. Княжна указывает о доли родства между ею и Янушем Радзивиллом, о конфессиональной принадлежности (князь Януш протестант по крещению):

До февраля 1600 года юная княжна увещевает князя Януша Радзивилла о благочестии, не давая согласия на брак. Сохранились свидетельства об её отказе от 18 февраля 1600 года. Княжна указывает о доли родства между ею и Янушем Радзивиллом, о конфессиональной принадлежности (князь Януш протестант по крещению): Не сладка была жизнь княжны Софии под опекой корыстных Ходкевичей, не стала она слаще и в замужестве. Единственной отрадой и утешением была для княгини Слуцкой православная вера: во всех печалях своих с самого раннего детства обращалась она к Богу. Ко всем же невзгодам житейским прибавилось еще одно горе, затмившее собою личные скорби княгини: церковная уния с Римом, объявленная в Западнорусском крае с 1596 года.

Не сладка была жизнь княжны Софии под опекой корыстных Ходкевичей, не стала она слаще и в замужестве. Единственной отрадой и утешением была для княгини Слуцкой православная вера: во всех печалях своих с самого раннего детства обращалась она к Богу. Ко всем же невзгодам житейским прибавилось еще одно горе, затмившее собою личные скорби княгини: церковная уния с Римом, объявленная в Западнорусском крае с 1596 года.

Практически сразу после смерти София стала почитаться в народе, как святая покровительница больных женщин, готовящихся стать матерями. Мощи оказались нетленными, на гробнице происходили чудеса. В 1848 г. крестный ход с мощами святой спас город от холеры.

Практически сразу после смерти София стала почитаться в народе, как святая покровительница больных женщин, готовящихся стать матерями. Мощи оказались нетленными, на гробнице происходили чудеса. В 1848 г. крестный ход с мощами святой спас город от холеры.

О, святая праведная мати наша, блаженная княгиня Софие, приими с любовию приношение веры, надежды и любви нашея и вознеси ко Господу, и яко при жизни была еси помощница и заступница всем православным христианом земли твоея, тако и ныне укрепи нас твердо и непоколебимо до смерти стояти за веру православную, согрей сердца наша любовию ко Господу и Пречистей Его Матери. Умоли Христа Бога нашего, да сохранит Церковь Свою святую от расколов и ересей, да утвердит в ней дух правыя веры и благочестия, дух ведения и любве, дух мира и радости вечной, да вси члены ея духом и истиною покланяются Ему, да укрепит верных в благочестии и святости жизни, да обратит отпадших от Православный Церкве во святыя недра ея. О святая мати, града Слуцка похвало и радосте, умоли Господа, да избавит град твой и вся грады и веси Малыя, Белыя и Великая России от глада, труса, потопа, огня, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани, от смертоносныя язвы, да низпослет правителем нашим усердие, прозорливость, мудрость и верность, да управляют и судят по воле Его, да хранят установления Святыя Церкве. Испроси всем с верою притекающим к раце святых мощей твоих мирное житие, тишину, просвещение умов и сердец, соблюди их от козней вражиих, от соблазнов мира, во зле лежащаго, и от всякия скорби и нужды, обрати нас к покаянию и исправлению, даруй заблудшим истины познание, недугующим исцеление. Упаси нас благодатными твоими молитвами от всех врагов видимых и невидимых и сохрани от всякаго зла, да прославим во вся дни жизни нашей Отца и Сына и Святаго Духа и твое заступление во веки веков. Аминь.

О, святая праведная мати наша, блаженная княгиня Софие, приими с любовию приношение веры, надежды и любви нашея и вознеси ко Господу, и яко при жизни была еси помощница и заступница всем православным христианом земли твоея, тако и ныне укрепи нас твердо и непоколебимо до смерти стояти за веру православную, согрей сердца наша любовию ко Господу и Пречистей Его Матери. Умоли Христа Бога нашего, да сохранит Церковь Свою святую от расколов и ересей, да утвердит в ней дух правыя веры и благочестия, дух ведения и любве, дух мира и радости вечной, да вси члены ея духом и истиною покланяются Ему, да укрепит верных в благочестии и святости жизни, да обратит отпадших от Православный Церкве во святыя недра ея. О святая мати, града Слуцка похвало и радосте, умоли Господа, да избавит град твой и вся грады и веси Малыя, Белыя и Великая России от глада, труса, потопа, огня, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани, от смертоносныя язвы, да низпослет правителем нашим усердие, прозорливость, мудрость и верность, да управляют и судят по воле Его, да хранят установления Святыя Церкве. Испроси всем с верою притекающим к раце святых мощей твоих мирное житие, тишину, просвещение умов и сердец, соблюди их от козней вражиих, от соблазнов мира, во зле лежащаго, и от всякия скорби и нужды, обрати нас к покаянию и исправлению, даруй заблудшим истины познание, недугующим исцеление. Упаси нас благодатными твоими молитвами от всех врагов видимых и невидимых и сохрани от всякаго зла, да прославим во вся дни жизни нашей Отца и Сына и Святаго Духа и твое заступление во веки веков. Аминь.

Редакция

Редакция

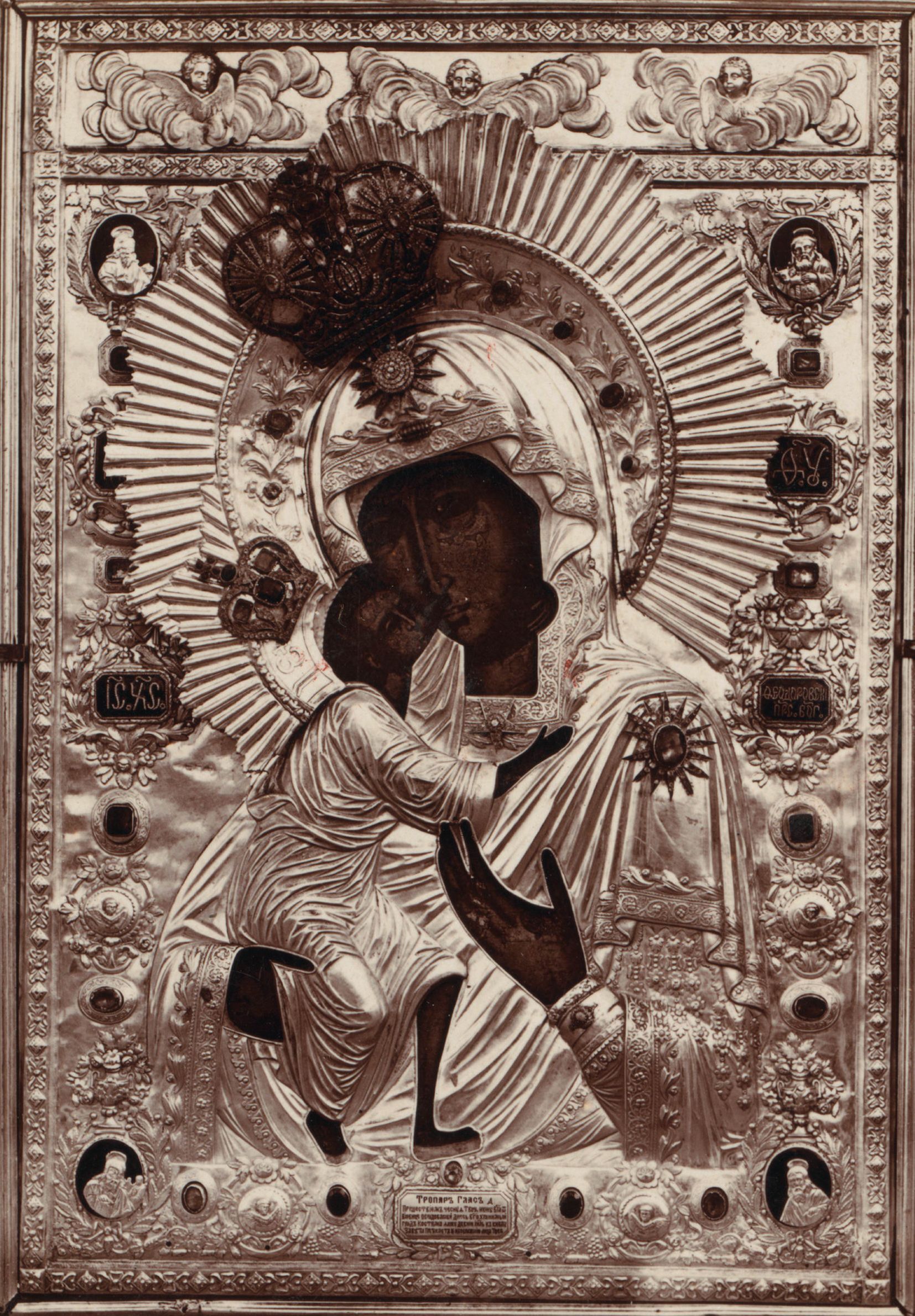

святыми обителями и храмами. Им были восстановлены опустошенные врагом города Поволжья: Кашин, Углич, Ярославль, Кострома, Городец. Церковь Феодора Стратилата в Костроме и Феодоровский монастырь близ Городца основаны им в честь своего Ангела. Всего восемь лет стоял он у кормила великого княжения, но за это время он сумел направить страну по единственно верному в то время пути — военно-политического равновесия с Золотой Ордой на востоке и активного противостояния католической Европе на западе. Ближайшим сподвижником и продолжателем его государственного дела был сын, святой Александр Невский.

святыми обителями и храмами. Им были восстановлены опустошенные врагом города Поволжья: Кашин, Углич, Ярославль, Кострома, Городец. Церковь Феодора Стратилата в Костроме и Феодоровский монастырь близ Городца основаны им в честь своего Ангела. Всего восемь лет стоял он у кормила великого княжения, но за это время он сумел направить страну по единственно верному в то время пути — военно-политического равновесия с Золотой Ордой на востоке и активного противостояния католической Европе на западе. Ближайшим сподвижником и продолжателем его государственного дела был сын, святой Александр Невский. Пришлось ему защищать Русь и от внешних врагов. В 1272 году при очередном татарском набеге русское войско выступило из Костромы им навстречу. По примеру деда, святого Андрея Боголюбского, который брал с собой в походы чудотворную Владимирскую икону Божией Матери, князь Василий двинулся в бой с чудотворной иконой Феодоровской. Яркие лучи исходили от святого образа, попаляя врагов; татары были разгромлены и изгнаны из Русской земли.

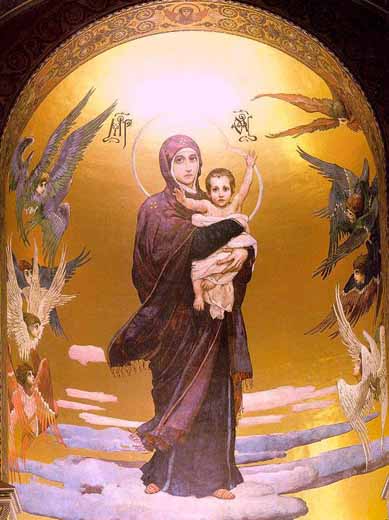

Пришлось ему защищать Русь и от внешних врагов. В 1272 году при очередном татарском набеге русское войско выступило из Костромы им навстречу. По примеру деда, святого Андрея Боголюбского, который брал с собой в походы чудотворную Владимирскую икону Божией Матери, князь Василий двинулся в бой с чудотворной иконой Феодоровской. Яркие лучи исходили от святого образа, попаляя врагов; татары были разгромлены и изгнаны из Русской земли. распространение ее почитания по всей России связано с событиями начала XVII века — прекращением Смутного времени. В 1613 году чудотворной Феодоровской иконой из Костромского собора был благословлен при избрании на царство Михаил Романов. В память об этом историческом событии было установлено повсеместное празднование иконе Феодоровской Богоматери 14 марта. Появились многочисленные списки с Костромской Феодоровской иконы, один из первых был заказан и принесен в Москву матерью царя Михаила — инокиней Марфой. Со второй половины XVII века получают распространение иконы Феодоровской Божией Матери с клеймами, изображающими события из истории чудотворного образа.

распространение ее почитания по всей России связано с событиями начала XVII века — прекращением Смутного времени. В 1613 году чудотворной Феодоровской иконой из Костромского собора был благословлен при избрании на царство Михаил Романов. В память об этом историческом событии было установлено повсеместное празднование иконе Феодоровской Богоматери 14 марта. Появились многочисленные списки с Костромской Феодоровской иконы, один из первых был заказан и принесен в Москву матерью царя Михаила — инокиней Марфой. Со второй половины XVII века получают распространение иконы Феодоровской Божией Матери с клеймами, изображающими события из истории чудотворного образа. значимость иконы для Православия, этот случай является уникальным в новейшей истории Русской Православной Церкви. С 1991 года чудотворный образ хранится в Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе Костромы. C 1991 года ведется летопись современных чудес, совершающихся по молитвам у Феодоровской иконы; к настоящему времени таких событий зафиксировано более 100.

значимость иконы для Православия, этот случай является уникальным в новейшей истории Русской Православной Церкви. С 1991 года чудотворный образ хранится в Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе Костромы. C 1991 года ведется летопись современных чудес, совершающихся по молитвам у Феодоровской иконы; к настоящему времени таких событий зафиксировано более 100. Заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов рассказал корреспонденту радио «Голос России» о перспективах расширения экономической зоны России в Арктике

Заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов рассказал корреспонденту радио «Голос России» о перспективах расширения экономической зоны России в Арктике

Начал рассмотрение вопроса о Синеводской битве польский историк 16 века Мацей Стрыйковский. В сочинении «O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego …», написанном 1577 и изданном только через 400 лет — 1978 года в Варшаве, Стрыйковский кратко осветил битву и датировал её 1329 годом. В работе «Хроника польской, литовской, жмудской и всея Руси», изданной в 1582 году в Кенигсберге, историк подробнее описал битву на Синих Водах, а датировал ее уже 1331 годом.

Начал рассмотрение вопроса о Синеводской битве польский историк 16 века Мацей Стрыйковский. В сочинении «O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego …», написанном 1577 и изданном только через 400 лет — 1978 года в Варшаве, Стрыйковский кратко осветил битву и датировал её 1329 годом. В работе «Хроника польской, литовской, жмудской и всея Руси», изданной в 1582 году в Кенигсберге, историк подробнее описал битву на Синих Водах, а датировал ее уже 1331 годом. Довольно подробное описание Синеводской битвы содержится только в хронике Мацея Стрыйковского (приведенный фрагмент перевел Феликс Шабульдо):

Довольно подробное описание Синеводской битвы содержится только в хронике Мацея Стрыйковского (приведенный фрагмент перевел Феликс Шабульдо): Историк Алексей Брайченко отметил: «Замечания по этому описанию, как у его сторонников, так и у критиков, основываются на одних и тех же источниках и не позволяют, на наш взгляд, ни наверняка утверждать, ни аргументировано отвергнать. Остается констатировать, что такое описание существует и указанные в нем действия войск Ольгерда и татарских князей соответствуют уровню военного искусства того времени».

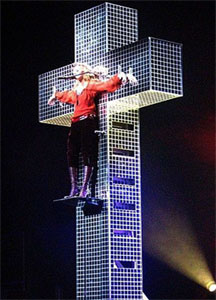

Историк Алексей Брайченко отметил: «Замечания по этому описанию, как у его сторонников, так и у критиков, основываются на одних и тех же источниках и не позволяют, на наш взгляд, ни наверняка утверждать, ни аргументировано отвергнать. Остается констатировать, что такое описание существует и указанные в нем действия войск Ольгерда и татарских князей соответствуют уровню военного искусства того времени». Американская певица «мадонна», использующая в богохульных целях псевдоним, на предстоящем концерте в Петербурге против принятого заксобранием города закона «о пропаганде гомосексуализма». В своём ФЕЙСБУКЕ она пишет: «я борец за свободу. Мои концерты, мои песни, моя работа, мое искусство… Все посвящено свободе выражения. Свободе выбора, свободе высказывания, свободе искусства. Я выскажу во время моего концерта все, что думаю относительно этого смехотворного проявления дикости». Закон «О запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии» был принят заксобранием Петербурга в трех чтениях, а затем утвержден губернатором Полтавченко.

Американская певица «мадонна», использующая в богохульных целях псевдоним, на предстоящем концерте в Петербурге против принятого заксобранием города закона «о пропаганде гомосексуализма». В своём ФЕЙСБУКЕ она пишет: «я борец за свободу. Мои концерты, мои песни, моя работа, мое искусство… Все посвящено свободе выражения. Свободе выбора, свободе высказывания, свободе искусства. Я выскажу во время моего концерта все, что думаю относительно этого смехотворного проявления дикости». Закон «О запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии» был принят заксобранием Петербурга в трех чтениях, а затем утвержден губернатором Полтавченко.

В ночь с 19 на 20 марта на железнодорожном вокзале города Рязань была убита сотрудница Православного народного движения «Курский вокзал. Бездомные дети» Надежда Монетова. Наде было 28 лет, у нее остались двое детей.

В ночь с 19 на 20 марта на железнодорожном вокзале города Рязань была убита сотрудница Православного народного движения «Курский вокзал. Бездомные дети» Надежда Монетова. Наде было 28 лет, у нее остались двое детей.  Дорога из Ряжска в Москву и обратно – это самое сложное, что необходимо было каждую неделю осуществлять Наде. Пересадка в Рязани, на вокзале она должна была провести ночь. Ездить старалась не одна, с подругой. Но не только подруга, но и сотрудники охраны в эту трагическую ночь ничем не смогли помочь. Еще раньше, примерно около месяца назад, ее «вычислил» недавно освободившийся из мест тюремного заключения молодой уроженец Дагестана. На резкий отказ на предложение «прогуляться» он сказал: «Ну подожди, еще запомнишь меня». В эту ночь бандит набросился на Надю с ножом и нанес ей 6 ножевых ранений. По словам подруги, размахивал ножом беспорядочно со зверским криком. По словам Юрия, мужа Нади, который общался с подругой, на ее крики, к сожалению, никто не прибежал несмотря на то, что на вокзале были люди и даже сотрудники охраны. Все произошло в считанные секунды, преступник моментально скрылся. Двое мужчин, стоявших на перроне и через стекло увидевшие произошедшее, бросили свои сумки, билеты – и попытались его догнать, но не смогли. Только через 12 часов сотрудники милиции поймали преступника, который во всем сознался. Теперь его ждет четвертый срок заключения. «Он убил меня!» — были последние слова Нади, — сообщает православный портал .

Дорога из Ряжска в Москву и обратно – это самое сложное, что необходимо было каждую неделю осуществлять Наде. Пересадка в Рязани, на вокзале она должна была провести ночь. Ездить старалась не одна, с подругой. Но не только подруга, но и сотрудники охраны в эту трагическую ночь ничем не смогли помочь. Еще раньше, примерно около месяца назад, ее «вычислил» недавно освободившийся из мест тюремного заключения молодой уроженец Дагестана. На резкий отказ на предложение «прогуляться» он сказал: «Ну подожди, еще запомнишь меня». В эту ночь бандит набросился на Надю с ножом и нанес ей 6 ножевых ранений. По словам подруги, размахивал ножом беспорядочно со зверским криком. По словам Юрия, мужа Нади, который общался с подругой, на ее крики, к сожалению, никто не прибежал несмотря на то, что на вокзале были люди и даже сотрудники охраны. Все произошло в считанные секунды, преступник моментально скрылся. Двое мужчин, стоявших на перроне и через стекло увидевшие произошедшее, бросили свои сумки, билеты – и попытались его догнать, но не смогли. Только через 12 часов сотрудники милиции поймали преступника, который во всем сознался. Теперь его ждет четвертый срок заключения. «Он убил меня!» — были последние слова Нади, — сообщает православный портал . Минприроды России взяло под контроль ситуацию на реке Тура, где выявлено резкое ухудшение экологической ситуации.

Минприроды России взяло под контроль ситуацию на реке Тура, где выявлено резкое ухудшение экологической ситуации.

Росгидромет подготовил прогноз весеннего половодья на территории Российской Федерации в 2012 г. По итогам преимущественно малоснежной зимы 2011-2012 гг., серьезных разливов не ожидается.

Росгидромет подготовил прогноз весеннего половодья на территории Российской Федерации в 2012 г. По итогам преимущественно малоснежной зимы 2011-2012 гг., серьезных разливов не ожидается. Министр природных ресурсов и экологии РФ Юрий Трутнев поручил Росприроднадзору провести рейдовые проверочные мероприятия с участием общественности по выявлению источников загрязнения рек Арктического бассейна нефтепродуктами и нефтесодержащими веществами.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Юрий Трутнев поручил Росприроднадзору провести рейдовые проверочные мероприятия с участием общественности по выявлению источников загрязнения рек Арктического бассейна нефтепродуктами и нефтесодержащими веществами. Основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди госпитализирован в Боткинскую больницу. «Сергей Пантелеевич доставлен в одну из больниц города. Будет он госпитализирован или нет — пока неясно, эту информацию мы предоставим сегодня на заседании суда», — сообщил «Интерфаксу» его адвокат Олег Целевич. Суд может перенести рассмотрение дела из-за отсутствия Мавроди.

Основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди госпитализирован в Боткинскую больницу. «Сергей Пантелеевич доставлен в одну из больниц города. Будет он госпитализирован или нет — пока неясно, эту информацию мы предоставим сегодня на заседании суда», — сообщил «Интерфаксу» его адвокат Олег Целевич. Суд может перенести рассмотрение дела из-за отсутствия Мавроди. Министр природных ресурсов и экологии РФ Юрий Трутнев дал поручения по факту несанкционированного сброса особо опасных отходов ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск, Республика Чувашия) вблизи п. Балезино (Удмуртия).

Министр природных ресурсов и экологии РФ Юрий Трутнев дал поручения по факту несанкционированного сброса особо опасных отходов ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск, Республика Чувашия) вблизи п. Балезино (Удмуртия). Ученые лаборатории сейсмологии Института земной коры СО РАН прогнозируют землетрясения на Байкале, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Ученые лаборатории сейсмологии Института земной коры СО РАН прогнозируют землетрясения на Байкале, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.  За прошедшую неделю на территории Российской Федерации выявлено 160 несанкционированных свалок ТБО на общей площади 200 га. Ликвидировано 119 свалок на площади 147 га.

За прошедшую неделю на территории Российской Федерации выявлено 160 несанкционированных свалок ТБО на общей площади 200 га. Ликвидировано 119 свалок на площади 147 га. Предание гласит, что в Москву образ привезён великой княгиней Софьей, дочерью литовского князя Витовта, ставшей женой великого князя Василия Дмитриевича (1389–1425 г.г.) Вокруг БогоМатери текст молитвы Богородична первого часа: «Что Тя наречем, о Благодатная? Небо, яко возсияла еси Солнце Правды; рай, яко прозябла еси Цвет нетления; Деву, яко пребыла еси нетленна; Чистую Матерь, яко имела еси на святых Твоих объятиях Сына, всех Бога. Того моли спастися душам нашим».

Предание гласит, что в Москву образ привезён великой княгиней Софьей, дочерью литовского князя Витовта, ставшей женой великого князя Василия Дмитриевича (1389–1425 г.г.) Вокруг БогоМатери текст молитвы Богородична первого часа: «Что Тя наречем, о Благодатная? Небо, яко возсияла еси Солнце Правды; рай, яко прозябла еси Цвет нетления; Деву, яко пребыла еси нетленна; Чистую Матерь, яко имела еси на святых Твоих объятиях Сына, всех Бога. Того моли спастися душам нашим». Во время сна информация извне в мозг практически не поступает (глаза спящего закрыты, слух становится не полным). Но в это время мозговая деятельность переключается на так называемую внутреннюю информацию.

Во время сна информация извне в мозг практически не поступает (глаза спящего закрыты, слух становится не полным). Но в это время мозговая деятельность переключается на так называемую внутреннюю информацию.

14 либо 15-го марта в 19:50 на 1-м канале ОРТ состоится показ программы Андрея Малахова «Пусть говорят», которая будет посвящена отношению общества к богохульницам группы «Pussy Riot», устроивших вакханалию в храме Христа Спасителя. Изначально планировалось показать передачу 13-го числа, но она переносится из-за сложности монтажа. Наиболее вероятная дата — 15-е марта.

14 либо 15-го марта в 19:50 на 1-м канале ОРТ состоится показ программы Андрея Малахова «Пусть говорят», которая будет посвящена отношению общества к богохульницам группы «Pussy Riot», устроивших вакханалию в храме Христа Спасителя. Изначально планировалось показать передачу 13-го числа, но она переносится из-за сложности монтажа. Наиболее вероятная дата — 15-е марта.

Когда нет врагов, то не бывает войны.

Когда нет врагов, то не бывает войны. Алиция Родзик — польский фотограф, живущая в Абердине, Шотландия. Ее страсть — фотография и компьютерная графика. Она увлечена поиском точек пересечения искусства, музыки и литературы. Может быть это таинственная шотландская природа и напела ей эти мистические песни старых стен и дорог.

Алиция Родзик — польский фотограф, живущая в Абердине, Шотландия. Ее страсть — фотография и компьютерная графика. Она увлечена поиском точек пересечения искусства, музыки и литературы. Может быть это таинственная шотландская природа и напела ей эти мистические песни старых стен и дорог.

Островное государство Кирибати, находящееся на островах Тихого океана ведет переговоры с Фиджи о покупки земли для переселения своего народа, так как его территория находится под угрозой затопления из-за повышения уровня мирового океана.

Островное государство Кирибати, находящееся на островах Тихого океана ведет переговоры с Фиджи о покупки земли для переселения своего народа, так как его территория находится под угрозой затопления из-за повышения уровня мирового океана. По словам главы государства, климатические изменения означают для жителей Кирибати повседневную борьбу за существование. Однако он признает, что страна обречена на поражение в этой борьбе. Из-за постоянного повышения уровня моря некоторые из 32 плоских коралловых атоллов, которые составляют Кирибати, уже исчезли под водой. Большая часть 113-тысячного населения страны проживает в административном центре Тарава — цепи островов, расположенных в форме подковы вокруг лагуны. Аналогичная судьба может ждать все острова этого государства. Однако, переселение населения Кирибати на остров, расположенный на расстоянии 2 тыс. километров, будет сложной задачей. Власти страны также надеются, что многие жители смогут переселиться в другие страны Тихоокеанского региона, в том числе в Австралию и Новую Зеландию. Ранее президент Кирибати предлагал решить проблему затопления посредством строительства искусственных островов. Территорию Кирибати составляют 32 коралловых атолла, находящихся около экватора. Эти острова возвышаются над водой всего на несколько метров.

По словам главы государства, климатические изменения означают для жителей Кирибати повседневную борьбу за существование. Однако он признает, что страна обречена на поражение в этой борьбе. Из-за постоянного повышения уровня моря некоторые из 32 плоских коралловых атоллов, которые составляют Кирибати, уже исчезли под водой. Большая часть 113-тысячного населения страны проживает в административном центре Тарава — цепи островов, расположенных в форме подковы вокруг лагуны. Аналогичная судьба может ждать все острова этого государства. Однако, переселение населения Кирибати на остров, расположенный на расстоянии 2 тыс. километров, будет сложной задачей. Власти страны также надеются, что многие жители смогут переселиться в другие страны Тихоокеанского региона, в том числе в Австралию и Новую Зеландию. Ранее президент Кирибати предлагал решить проблему затопления посредством строительства искусственных островов. Территорию Кирибати составляют 32 коралловых атолла, находящихся около экватора. Эти острова возвышаются над водой всего на несколько метров.

«Бурановские бабушки» из Удмуртии будут представлять Россию на «Евровидении-2012», которое пройдет в столице Азербайджана 22-26 мая. Во время финала национального отборочного конкурса в Москве они исполнили песню «Come on and dance», представляющую из себя попурри из знаменитых зарубежных хитов, переложенными на национальные фольклорные мотивы.

«Бурановские бабушки» из Удмуртии будут представлять Россию на «Евровидении-2012», которое пройдет в столице Азербайджана 22-26 мая. Во время финала национального отборочного конкурса в Москве они исполнили песню «Come on and dance», представляющую из себя попурри из знаменитых зарубежных хитов, переложенными на национальные фольклорные мотивы.

Откуда я взялась? И где была я раньше?

Откуда я взялась? И где была я раньше?

В столице Сербии Белграде в сербском монастыре Жича обнаружена фреска с изображением последнего Русского царя св. Николая II, — сообщает «» со ссылкой на сербское издание «Вести.Онлайн».

В столице Сербии Белграде в сербском монастыре Жича обнаружена фреска с изображением последнего Русского царя св. Николая II, — сообщает «» со ссылкой на сербское издание «Вести.Онлайн». 6 марта, в конференц-зале информационного агентства «Инфотаг» состоялась пресс-конференция в ходе, которой выступили наблюдатели, осуществлявшие мониторинг выборов президента Российской Федерации на территории Республики Молдова.

6 марта, в конференц-зале информационного агентства «Инфотаг» состоялась пресс-конференция в ходе, которой выступили наблюдатели, осуществлявшие мониторинг выборов президента Российской Федерации на территории Республики Молдова. Руководству Латвии не откажешь в последовательности. Вопреки протестам русскоязычной оппозиции, международных европейских структур, российских официальных лиц, Президент, правительство и парламент Латвии упорно проводят курс на игнорирование прав русскоязычных, сокрытие исторической правды.

Руководству Латвии не откажешь в последовательности. Вопреки протестам русскоязычной оппозиции, международных европейских структур, российских официальных лиц, Президент, правительство и парламент Латвии упорно проводят курс на игнорирование прав русскоязычных, сокрытие исторической правды. К числу выступающих на общегражданских митингах «За честные выборы» присоединился еще один представитель националистических сил, лидер незарегистрированной национал-патриотической партии «Народный союз» Сергей Бабурин. Он произнес речь на акции протеста, которая состоялась 5 марта на Пушкинской площади, передал корреспондент «» с места событий.

К числу выступающих на общегражданских митингах «За честные выборы» присоединился еще один представитель националистических сил, лидер незарегистрированной национал-патриотической партии «Народный союз» Сергей Бабурин. Он произнес речь на акции протеста, которая состоялась 5 марта на Пушкинской площади, передал корреспондент «» с места событий. Главная военная прокуратура выявила нарушения закона о государственном оборонном заказе при заключении и приемке работ по модернизации сайта Министерства обороны РФ. Надзорное ведомство выявило хищение 36 миллионов рублей при модернизации Минобороны РФ. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», Главная военная прокуратура.

Главная военная прокуратура выявила нарушения закона о государственном оборонном заказе при заключении и приемке работ по модернизации сайта Министерства обороны РФ. Надзорное ведомство выявило хищение 36 миллионов рублей при модернизации Минобороны РФ. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», Главная военная прокуратура.  Министерство природных ресурсов и экологии РФ сообщило о начале проведения операции «Первоцвет» на территории России. В акции принимают участие: Росприроднадзор, государственные природоохранные, правоохранительные и контролирующие органы субъектов федерации, общественные экологические организации.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ сообщило о начале проведения операции «Первоцвет» на территории России. В акции принимают участие: Росприроднадзор, государственные природоохранные, правоохранительные и контролирующие органы субъектов федерации, общественные экологические организации.  В конце февраля государственным инспектором Тигирекского заповедника совместно с сотрудниками полиции были задержаны трое браконьеров на территории Чинетинского заказника с незаконно добытой косулей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба, которую предстоит выплатить нарушителям, в соответствии с новыми таксами составит не менее 150 тыс. руб.

В конце февраля государственным инспектором Тигирекского заповедника совместно с сотрудниками полиции были задержаны трое браконьеров на территории Чинетинского заказника с незаконно добытой косулей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба, которую предстоит выплатить нарушителям, в соответствии с новыми таксами составит не менее 150 тыс. руб.

В результате провозглашения в 1596 году Брестской церковной унии большинство православных храмов в Вильно стали униатскими. В 1608 году униатским стал и Пречистенский собор. Пытаясь сохранить у себя древнюю икону Божией Матери, православные в 1608 году временно перенесли ее вместе с другими церковными драгоценностями и реликвиями из Пречистенской в церковь святителя Николая, построенную в 1514 году князем Константином Острожским в честь победы под Оршей. Никольская церковь в 1609 году также стала униатской, и Виленская икона была возвращена на место своего первоначального пребывания – в Пречистенский собор. В 1610 году собор горел, в 1612 году восстановлен, но митрополичья кафедра в 1613 году была перемещена из него в Свято – Троицкую церковь виленского во имя Святой Троицы мужского монастыря, перешедшего к униатам еще в 1609 году.

В результате провозглашения в 1596 году Брестской церковной унии большинство православных храмов в Вильно стали униатскими. В 1608 году униатским стал и Пречистенский собор. Пытаясь сохранить у себя древнюю икону Божией Матери, православные в 1608 году временно перенесли ее вместе с другими церковными драгоценностями и реликвиями из Пречистенской в церковь святителя Николая, построенную в 1514 году князем Константином Острожским в честь победы под Оршей. Никольская церковь в 1609 году также стала униатской, и Виленская икона была возвращена на место своего первоначального пребывания – в Пречистенский собор. В 1610 году собор горел, в 1612 году восстановлен, но митрополичья кафедра в 1613 году была перемещена из него в Свято – Троицкую церковь виленского во имя Святой Троицы мужского монастыря, перешедшего к униатам еще в 1609 году. чеканная риза. Одежды Богоматери и Младенца были серебряными с вызолоченными цветами и орлами, фон выполнен в технике филиграни. Золотую филигранную корону на главе Божией Матери поддерживали два чеканных серебряных позолоченных ангела, на серебряной позолоченной короне Младенца было три драгоценных камня. Фон иконы укрывали серебряные таблички (в том числе вотивные 1758 и 1759), на одной из которых было рельефное изображение коленопреклоненной женщины (предположительно великой княгини Елены Иоанновны).

чеканная риза. Одежды Богоматери и Младенца были серебряными с вызолоченными цветами и орлами, фон выполнен в технике филиграни. Золотую филигранную корону на главе Божией Матери поддерживали два чеканных серебряных позолоченных ангела, на серебряной позолоченной короне Младенца было три драгоценных камня. Фон иконы укрывали серебряные таблички (в том числе вотивные 1758 и 1759), на одной из которых было рельефное изображение коленопреклоненной женщины (предположительно великой княгини Елены Иоанновны). К сожалению, к отысканию ее за прошедший век так никто трудов и не приложил. Всё имущество, перевезенное в Москву, вывозилось и сдавалось по описи. В Московских архивных делах того времени эти описи еще можно отыскать. Но, видимо, это сама Богородица не являет свой образ потому, что мы сами не ищем его и об этом не просим. А может быть и смутные времена для страны нашей еще не закончились.

К сожалению, к отысканию ее за прошедший век так никто трудов и не приложил. Всё имущество, перевезенное в Москву, вывозилось и сдавалось по описи. В Московских архивных делах того времени эти описи еще можно отыскать. Но, видимо, это сама Богородица не являет свой образ потому, что мы сами не ищем его и об этом не просим. А может быть и смутные времена для страны нашей еще не закончились.

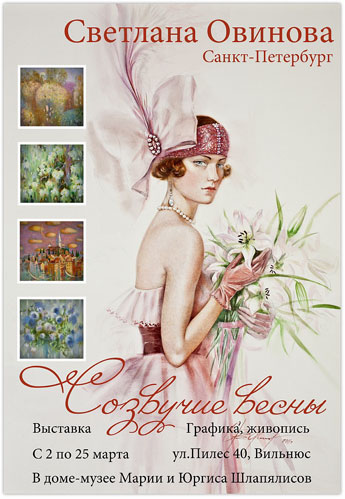

«Женщины стиля модерн» – название нескольких акварелей, первоначально созданных для определённого интерьера, стало началом целого направления творчества художника из Санкт-Петербурга Светланы Овиновой.

«Женщины стиля модерн» – название нескольких акварелей, первоначально созданных для определённого интерьера, стало началом целого направления творчества художника из Санкт-Петербурга Светланы Овиновой. Светлана Овинова современный художник из Санкт-Петербурга, работает в технике акварели и масляной живописи.

Светлана Овинова современный художник из Санкт-Петербурга, работает в технике акварели и масляной живописи. Посмотрите на эти картинки. Если вы — женщина, к вам два вопроса. Первый: какая из картинок больше всего похожа на фигуру вашей мечты? Второй: какая фигура больше всего нравится мужчинам? Если вы — мужчина, то для вас только один вопрос: какая фигура вам нравится больше всего? А теперь сравните результат с выводами, к которым пришли исследователи.

Посмотрите на эти картинки. Если вы — женщина, к вам два вопроса. Первый: какая из картинок больше всего похожа на фигуру вашей мечты? Второй: какая фигура больше всего нравится мужчинам? Если вы — мужчина, то для вас только один вопрос: какая фигура вам нравится больше всего? А теперь сравните результат с выводами, к которым пришли исследователи. У женщин, которые более 7 часов в день проводят в сидячем положении, чаще возникает диабет 2-го типа, чем у тех, кто ведет активный образ жизни, пишет The Daily Mail, текст которой приводит RBC.Ru. К такому выводу пришли ученые из Университета Лестера (University of Leicester), которые обнаружили в крови добровольцев высокий уровень маркеров, связанных с развитием заболевания.

У женщин, которые более 7 часов в день проводят в сидячем положении, чаще возникает диабет 2-го типа, чем у тех, кто ведет активный образ жизни, пишет The Daily Mail, текст которой приводит RBC.Ru. К такому выводу пришли ученые из Университета Лестера (University of Leicester), которые обнаружили в крови добровольцев высокий уровень маркеров, связанных с развитием заболевания.  Минприроды России внесло в Правительство РФ проект постановления «О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках».

Минприроды России внесло в Правительство РФ проект постановления «О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках».  Старая персидская легенда рассказывает, что благородные камни — творение сатаны, который, заметив, что Ева любуется пестрыми цветами, растущими в райских садах, дал им великолепные краски, дабы возбуждать в людских сердцах алчность, соблазн. Более прозаично их геологическое происхождение — благородные минералы образовались в результате химических процессов, происходивших в период формирования земной коры. Уже в древнейшие времена они служили украшениями, а их блеск и окраска возбуждали удивление и восхищение. У каждой эпохи были свои излюбленные благородные камни. Египтяне охотно носили украшения из изумрудов, бирюзы, аметистов, горного хрусталя. Римляне выше всего ставили алмазы и сапфиры.

Старая персидская легенда рассказывает, что благородные камни — творение сатаны, который, заметив, что Ева любуется пестрыми цветами, растущими в райских садах, дал им великолепные краски, дабы возбуждать в людских сердцах алчность, соблазн. Более прозаично их геологическое происхождение — благородные минералы образовались в результате химических процессов, происходивших в период формирования земной коры. Уже в древнейшие времена они служили украшениями, а их блеск и окраска возбуждали удивление и восхищение. У каждой эпохи были свои излюбленные благородные камни. Египтяне охотно носили украшения из изумрудов, бирюзы, аметистов, горного хрусталя. Римляне выше всего ставили алмазы и сапфиры.

Ношение драгоценностей, кроме того, подчинялось правилам хорошего тона. Гранаты, жемчуга считали подходящими для молодых девушек, незамужних женщин, независимо от возраста; для них не допускалось носить бриллианты. Жемчуг могут носить только люди, родившиеся под знаком Рыб, всем остальным он противопоказан. Бриллианты и непрозрачные камни — агат, оникс, хризоберлл -были единственно допустимым украшением траурной одежды.

Ношение драгоценностей, кроме того, подчинялось правилам хорошего тона. Гранаты, жемчуга считали подходящими для молодых девушек, незамужних женщин, независимо от возраста; для них не допускалось носить бриллианты. Жемчуг могут носить только люди, родившиеся под знаком Рыб, всем остальным он противопоказан. Бриллианты и непрозрачные камни — агат, оникс, хризоберлл -были единственно допустимым украшением траурной одежды.  Далее благоприятными для ношения считаются камни, которые» связаны с зодиакальными созвездиями, господствующими в небе в момент рождения человека, и, наоборот, камни созвездия, , противоположного созвездию рождения человека, будут находится в диссонансе с натурой человека и будут нарушать его судьбу и жизнь.

Далее благоприятными для ношения считаются камни, которые» связаны с зодиакальными созвездиями, господствующими в небе в момент рождения человека, и, наоборот, камни созвездия, , противоположного созвездию рождения человека, будут находится в диссонансе с натурой человека и будут нарушать его судьбу и жизнь.

Оргкомитет X Московского международного энергетического форума «ТЭК России в XXI веке» (ММЭФ-2012) в партнёрстве с Национальным исследовательским университетом «Московский энергетический институт» (НИУ «МЭИ») проведут в рамках форума международную конференцию «Высшее профессиональное образование в интересах устойчивого энергетического развития: концептуальные подходы, модели и стратегии, передовой опыт».

Оргкомитет X Московского международного энергетического форума «ТЭК России в XXI веке» (ММЭФ-2012) в партнёрстве с Национальным исследовательским университетом «Московский энергетический институт» (НИУ «МЭИ») проведут в рамках форума международную конференцию «Высшее профессиональное образование в интересах устойчивого энергетического развития: концептуальные подходы, модели и стратегии, передовой опыт».  По интенсивности творческой работы великолепного китайского мастера Ци Бай-ши сравнивают с самим Ван Гогом. Ван Гог за десять лет серьезных занятий живописью создал чуть более 800 картин… Ци Бай-ши, который творил более семидесяти лет, оставил людям тысячи своих произведений! Он был не только удивительно тонким, умеющим передавать все богатство тональных переходов художником, но еще и философом, поэтом, наставником….

По интенсивности творческой работы великолепного китайского мастера Ци Бай-ши сравнивают с самим Ван Гогом. Ван Гог за десять лет серьезных занятий живописью создал чуть более 800 картин… Ци Бай-ши, который творил более семидесяти лет, оставил людям тысячи своих произведений! Он был не только удивительно тонким, умеющим передавать все богатство тональных переходов художником, но еще и философом, поэтом, наставником….

Как радостный благовест раздался для иудеев, находившихся в плену вавилонском, указ персидского царя Кира об освобождении; и те из них, которые томились в неволе на чужбине, как «во тьме и тени смертной, окованные скорбью», поспешили в землю отцов своих. Взяв с собою священные сосуды, захваченные Навуходоносором при разрушении Иерусалима, переселенцы, под предводительством князя Зоровавеля, происходившего из царского дома Давидова, возвратились на родину.

Как радостный благовест раздался для иудеев, находившихся в плену вавилонском, указ персидского царя Кира об освобождении; и те из них, которые томились в неволе на чужбине, как «во тьме и тени смертной, окованные скорбью», поспешили в землю отцов своих. Взяв с собою священные сосуды, захваченные Навуходоносором при разрушении Иерусалима, переселенцы, под предводительством князя Зоровавеля, происходившего из царского дома Давидова, возвратились на родину.  В пятом видении пророку показан золотой светильник (символ Церкви с семью лампадами, наполняемой маслом от двух стоящих по сторонам его маслин; это означало, что Сам Бог бодрствует над храмом и народом, а две маслины — Зоровавель и Иисус — орудия Его промысла. Но народ еврейский недолго будет пользоваться милостями Божиими, о которых говорят предыдущие пять видений: он снова развратится и опять понесет наказание; эта мысль раскрывается в шестом видении свитка с проклятием воров и клятвопреступников, и-в седьмом видении ефы (мера жидкости) с сидящей в ней женщиною, — образ нечестия, -унесенную двумя другими в Сеннаар или Вавилон.

В пятом видении пророку показан золотой светильник (символ Церкви с семью лампадами, наполняемой маслом от двух стоящих по сторонам его маслин; это означало, что Сам Бог бодрствует над храмом и народом, а две маслины — Зоровавель и Иисус — орудия Его промысла. Но народ еврейский недолго будет пользоваться милостями Божиими, о которых говорят предыдущие пять видений: он снова развратится и опять понесет наказание; эта мысль раскрывается в шестом видении свитка с проклятием воров и клятвопреступников, и-в седьмом видении ефы (мера жидкости) с сидящей в ней женщиною, — образ нечестия, -унесенную двумя другими в Сеннаар или Вавилон. Лигея и Левкосия. В греческой традиции считается, что в демонов сирен превратила Деметра за то, что они не пришли на помощь Персефоне, когда ее похищал Аид.

Лигея и Левкосия. В греческой традиции считается, что в демонов сирен превратила Деметра за то, что они не пришли на помощь Персефоне, когда ее похищал Аид. .jpg/800px-John_William_Waterhouse_-_Ulysses_and_the_Sirens_(1891).jpg)

Минприроды России открывает видеотрансляцию из Центра разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда в Сочинском национальном парке. За жизнью леопардов теперь можно наблюдать в режиме реального времени.

Минприроды России открывает видеотрансляцию из Центра разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда в Сочинском национальном парке. За жизнью леопардов теперь можно наблюдать в режиме реального времени.  Венецианский карнавал (Carnevale di Venezia) – грандиозное событие в Италии и один из самых знаменитых карнавалов в мире. Этот костюмированный бал-маскарад – самый старинный из всех карнавалов планеты, ежегодно проходящий в Венеции.

Венецианский карнавал (Carnevale di Venezia) – грандиозное событие в Италии и один из самых знаменитых карнавалов в мире. Этот костюмированный бал-маскарад – самый старинный из всех карнавалов планеты, ежегодно проходящий в Венеции.  только в 1979 году по инициативе Федерико Феллини и с позволения Папы Римского. В 1996 году Венецианский карнавал получил собственный гимн, который написал известный кутюрье Пьер Карден.

только в 1979 году по инициативе Федерико Феллини и с позволения Папы Римского. В 1996 году Венецианский карнавал получил собственный гимн, который написал известный кутюрье Пьер Карден.  Кроме того, в многочисленных старинных дворцах Венеции проводятся традиционные костюмированные балы и эксклюзивные частные приемы. Для малышей проводится собственный детский карнавал на площади Сан Поло.

Кроме того, в многочисленных старинных дворцах Венеции проводятся традиционные костюмированные балы и эксклюзивные частные приемы. Для малышей проводится собственный детский карнавал на площади Сан Поло.

Минприроды России на своём официальном сайте опубликовало Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2010 году».

Минприроды России на своём официальном сайте опубликовало Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2010 году». В Алтайском заповеднике (Республика Алтай) подведены итоги работы научного отдела за 2011 год. Впервые были получены уникальные кадры снежного барса (ирбиса) и дикого кота манула

В Алтайском заповеднике (Республика Алтай) подведены итоги работы научного отдела за 2011 год. Впервые были получены уникальные кадры снежного барса (ирбиса) и дикого кота манула Минприроды России предлагает восстановить институт общественных охотничьих инспекторов. Соответствующий законопроект размещен на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Минприроды России предлагает восстановить институт общественных охотничьих инспекторов. Соответствующий законопроект размещен на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

В Минприроды России прошли российско-иранские переговоры по вопросам реализации Программы по восстановлению (реинтродукции) переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе и Программы реинтродукции мазандаранского тигра в Иране.

В Минприроды России прошли российско-иранские переговоры по вопросам реализации Программы по восстановлению (реинтродукции) переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе и Программы реинтродукции мазандаранского тигра в Иране. певчих. Из певчих и на самом деле можно было не только «выбиться» в люди, но и стать фельдмаршалом. Но это удавалось единицам, для которых путь на верх мог начинаться с певчего, но затем продолжался благодаря особому благоволению императрицы. Но в списках певчих Андрей Федорович Петров не значится.

певчих. Из певчих и на самом деле можно было не только «выбиться» в люди, но и стать фельдмаршалом. Но это удавалось единицам, для которых путь на верх мог начинаться с певчего, но затем продолжался благодаря особому благоволению императрицы. Но в списках певчих Андрей Федорович Петров не значится.