125 лет назад умер Иван Николаевич КРАМСКОЙ (1837-1887)

«Для того чтобы быть художником,— писал Крамской,— мало таланта, мало ума, мало обстоятельств благоприятных, мало, наконец, всего, чем обыкновенно наделяется человек и приобретает,— надо иметь счастье обладать темпераментом такого рода, для которого кроме занятия искусством не существовало бы высшего наслаждения». Русское искусство имело счастье обрести такого художника в лице автора приведенных строк. Иван Николаевич Крамской, сын письмоводителя городской управы, родился в уездном городишке Острогожске, бывшей Воронежской губернии. Отец, мрачный и вечно недовольный человек, держал семью в страхе и попреках. «Мать около печки, а отец все кричит, наконец, уйдет в должность»,— с грустью вспоминает Крамской свои детские годы, добавляя при этом: «Никогда и ни от кого: ни от отца, ни от брата, ни от матери и ни от кого из благодетелей я не получил ни копейки… Учился и всегда жил только на то, что мог заработать». Занятия рисованием и живописью в уездном училище скрашивали его безрадостное детство, пробудили страстную любовь к искусству. В школьном дневнике он признается: «Милая живопись! Я умру, если не постигну тебя, хоть столько, сколько доступно моим способностям». Чтобы приблизиться к этой желанной цели, Крамской нанимается в подручные к иконописцу — растирает краски, как «мальчик на побегушках» выполняет различные поручения по хозяйству. Сбежав от иконописца, он три года бродяжит с фотографом Данилевским, работая у него ретушером. По совету друзей Крамской в 1857 году поступил в Академию художеств в Петербурге вольноприходящим учеником. Академическое обучение помогло талантливому и трудолюбивому Крамскому приобрести необходимые навыки в живописи.

Русалки

Но Академия не оправдала его надежд. Большой запас жизненных впечатлений, отложившихся в памяти за прошедшие годы, настойчиво требовал художественного воплощения, а в академических классах заставляли сочинять идеальные сцены на библейские и мифологические сюжеты. Крамского не удовлетворяли установки академического искусства, стоявшего в стороне от запросов современной жизни с ее бурным демократическим движением, диктующим иные задачи искусству.

Вожак академической молодежи, Крамской часто собирает у себя дома молодых художников, так же как и он, недовольных Академией; совместно они читают Белинского, Чернышевского, Добролюбова, спорят, делают зарисовки. Эта группа демократически настроенной молодежи 9 ноября 1863 года обратилась в Совет Академии с просьбой разрешить им свободный выбор темы для выпускной конкурсной картины. Получив категорический отказ, тринадцать человек во главе с Крамским, не желая выполнять картины на заданную традиционную тему (из скандинавских саг; «Пир в Валгалле»), заявили о выходе из Академии. Этот дерзкий поступок, небывалый в стенах Академии, вошел в историю как «бунт 13-ти». Крамской и его друзья считали, что русский художник должен изображать русскую жизнь как она есть на самом деле.

«Фантазия кончилась, начинается действительность» — с этими словами, сказанными Крамским, «бунтовщики» покинули Академию и вскоре же организовали артель художников, чтобы не погибнуть в неравной борьбе с императорской Академией.

Портрет художника Ивана Ивановича Шишкина

Артель художников, взятая под негласный надзор полиции, сообща доставала заказы на портреты и церковные образа, устраивала выставки летних этюдов. Жили в общей просторной квартире, но у каждого была своя рабочая комната. По вечерам собирались все вместе за длинным столом с бумагой, карандашами и красками. Рисовали кто что хотел, читали, слушали музыку, обсуждали литературные новинки. В обычай артели вошли «четверги», когда в «коммуну Крамского» приходили «посторонние»— академические ученики (в их числе Репин), писатели и художники (например, Шишкин, Мясоедов). Душой артели, выразителем ее устремлений был Крамской. Неподкупно честный и высоконравственный человек, он считал, что искусство должно служить народу, чутко отзываться на жгучие вопросы русской жизни. Непримиримый к отступничеству от избранного пути, к людям нестойким, Крамской ушел из артели, как только один из артельщиков (Дмитриев-Оренбургский) вступил в переговоры с Академией, чтобы за ее счет поехать за границу. С уходом Крамского артель перестала существовать. Но новое, демократическое направление в искусстве, рожденное в «коммуне Крамского», не могло погибнуть.

Крамской с энтузиазмом подхватывает идею создания Товарищества передвижных художественных выставок. Он одним из первых подписывает проект устава Товарищества (ноябрь 1869), его рукой написан и протокол первого учредительного собрания членов Товарищества (декабрь 1870), на котором были избраны в правление Крамской, Ге, М. Клодт, Перов, Мясоедов и Прянишников.

Крамской, избранный председателем правления, более десяти лет руководил всей работой Товарищества. Он сумел привлечь в Товарищество всех крупных художников-реалистов старшего поколения, идейно воспитывал передвижническую молодежь. На передвижных выставках впервые увидели свет лучшие работы Саврасова, Перова, Шишкина, Куинджи, Савицкого, В. Маковского, Репина, Сурикова и многих других. П. М. Третьяков, пополняя свою знаменитую галерею, приобретал картины с этих выставок по рекомендации Крамского.

Портрет философа Владимира Сергеевича Соловьёва

Чтобы прокормить растущую семью, художник вынужден был без конца брать портретные заказы, с трудом урывая время для воплощения своих идейных замыслов в картинах. Его осаждали заказчики из «высшей знати», вплоть до особ императорского двора. (Эти портреты он называл «денежными знаками».) Удовлетворение же и радость от работы художник получал, когда писал портреты не высокопоставленных лиц, а ценимых и уважаемых им самоотверженных людей русского общества — Л. Н. Толстого, Н. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, крестьян — Мины Моисеева, Полесовщика.

Из предполагаемого цикла картин по мотивам повестей Гоголя (включая «Тараса Бульбу») Крамской осуществил лишь одну — «Русалка», экспонированную на 1-й Передвижной выставке 1871 года. Эта, условно говоря, иллюстрация к «Майской ночи» Гоголя наполнена очарованием лунного света, сказочно изменяющего природу.

Христос в пустыне

На 2-й Передвижной выставке (1872) появился «Христос в пустыне» Крамского, встреченный критически как академическими кругами за «приземленность» образа Христа, так и сторонниками демократического искусства за «религиозность» сюжета. Но эта философская картина далека от чисто религиозного содержания. Крамской писал Гаршину: «Это не Христос. То есть я не знаю, кто это. Это есть выражение моих личных мыслей». Поясняя содержание картины, он говорил, что в жизни каждого человека бывает момент, «когда на него находит раздумье — пойти ли направо или налево, взять ли за господа бога рубль или не уступать ни шагу злу». В картине нашли отражение размышления художника и общественного деятеля о судьбах России.

Крестьянин с уздечкой. Мина Моисеев

Крамской называл себя (сравнивая с Репиным) «тихоструйным реалистом». Революционные события эпохи не отразились непосредственно в его творчестве. Как художника его более всего привлекала психология человека. По складу ума и таланта Крамской был прирожденным портретистом и в этом жанре выступил как блестящий мастер, умеющий видеть скрытые и явные признаки характера.

Софья Марк

Замечательны автопортреты Крамского, лишенные какой бы то ни было идеализации. С глубоким пониманием характера человека написан Крамским портрет пейзажиста Федора Васильева.

Портреты Крамского — подлинные жемчужины нашего искусства. Первым в этом ряду стоит портрет Л. Н. Толстого. Летом 1875 года в поисках старой, запущенной усадьбы, подходящей для картины «Осмотр старого дома», Крамской оказался в Тульской губернии, поблизости от Ясной Поляны. Именно тогда он решил написать портрет Толстого для Третьяковской галереи. Крамской с трудом уговорил писателя позировать, зато с каким вдохновением писал почти целый месяц! Толстой, в свою очередь, чрезвычайно заинтересовался личностью Крамского, его рассуждениями об искусстве. Знакомство с Крамским сказалось на описании художника Михайлова из романа «Анна Каренина», над которым в ту пору работал писатель.

Тарас Шевченко Лев Толстой

В портрете Толстого Крамской стремился выявить ту «сумму характерных признаков», которая, по его словам, позволяет портретисту дать зрителю наиболее полное представление о личности, изображаемой художником. За внешней простотой, «опрощенностью» Толстого мы видим многогранный образ писателя, ушедшего в свой внутренний мир, в глубокие размышления. Крамской исполнял одновременно два портрета: для Третьякова и семьи Толстого, второй находится в Ясной Поляне. В портрете Д. В. Григоровича (1876), автора повести «Антон-Горемыка», дана тонкая психологическая характеристика писателя-либерала, доброжелательного человека с барственными замашками. Превосходно написан портрет живописца А. Д. Литовченко (1878), друга Крамского еще с того времени, когда оба работали ретушерами у провинциального фотографа в Орле. Не менее выразителен «строгпй» портрет М. Е. Салтыкова-Щедрина (1879), очень звучный по колориту.

Илья Репин Марк Антокольский

Некоторые портреты Крамского скорее можно было бы назвать картинами. «Крестьянин с уздечкой», портрет И. И. Шишкина, «Неизвестная», «Н. А. Некрасов в период «Последних песен» — во всех этих произведениях портретируемые изображены в привычной для них обстановке.

Среди крестьянских портретов Крамского выделяются «Полесовщик» и портрет Мины Моисеева.

Софья Крамская за чтением

Всеобщей известностью пользуются картины Крамского «Неутешное горе» и «Неизвестная».

Непосильная работа подорвала здоровье художника. Приступы грудной жабы все чаще и сильнее давали себя знать. «Жизнь все сложнее, времени все меньше, положение мое все хуже и хуже»,— признается Крамской Третьякову. В сорок семь лет он выглядел стариком: «Это был теперь почти совсем седой, приземистый, болезненный старик» (Репин). Крамской умер за работой (исполняя портрет врача Раухфуса). С кистью в руке он упал на палитру, которая лежала перед ним на полу… «Мир праху твоему, могучий русский человек, выбившийся из ничтожества и грязи захолустья. Достоин ты национального монумента, русский гражданин-художник»,— говорил Репин на похоронах Крамского.

И. Н. Крамской.

Влияние Крамского

Как оно ни странно, но, думая о живописи 60-х и 70-х годов, менее всего приходит на ум главный художественный деятель того времени — Крамской. Однако если разобраться, то окажется, что оно вполне естественно. Значение Крамского выразилось не в его картинах. Крамской был более художником на словах, в теории, нежели на деле, в творчестве.

Репин описывает его нам как раз в эпоху процветания Художественной артели и выставляет его чуть ли не как пророка: «Какие глаза! не спрячешься, даром что маленькие, серые, светятся… Какое серьезное лицо, но голос приятный, говорит с волнением. Ну и слушают же его!.. Он говорит как-то торжественно, для всех. Вот так учитель! Его приговоры и похвалы были очень вески и производили неотразимое действие… Часто он увлекал в какой-нибудь политический или моральный спор, и тогда мало-помалу публика настораживала уши, следила и принимала деятельное участие в общественных интересах. Он завладевал общим вниманием». Весьма вероятно, что, не будь Крамского, не было бы и 9 сентября 1863 года, не было бы ни манифестации нового направления, ни, пожалуй, самого направления, так как разбросанные, без стойких убеждений, без программы, талантливые молодые художники рассеялись бы, прошли бы незамеченными, остались бы без влияния, постоянно теснимые и гонимые всесильным академизмом и всякой пошлостью. Ум и энергия Крамского объединили их всех в одно целое, дали их намерениям одну общую, определенную цель, выработали для них учение, хотя и узкое и неглубокое, но все же живучее (по крайней мере на время) и ясное, за которое можно было стоять, на которое можно было ссылаться.

Портрет императрицы Марии Фёдоровны Портрет императора Александра III

Однако сам Крамской был выше этого учения — ив этой относительной недосягаемости его взглядов для других, разумеется, и крылась отчасти его сила. Для Крамского все не сводилось к нравоучительной проповеди и к потешным рассказам из жизни. В нем жил иной, более высокий идеал: он первый, после Иванова, среди русских художников серьезно вник в глубины искусства. Для него было ясно философское значение искусства, и он с большим пониманием относился к его формальной стороне. Но Крамской был политик, большой знаток людей и русского общества. Он чувствовал, что не настал еще день, чтоб привить русскому художественному миру святую святых своих идей. Считая «общественное», «содержательное» и «из жизни» направление за известный уже шаг вперед для русской живописи на пути от холодной и мертвой академической схоластики к теплому и истинному искусству, он всеми силами отстаивал это «общественное», «содержательное» и «жизненное» направление. Вся деятельность Крамского сводится к призыву: «Вперед без оглядки» к жизни, подальше от мертвенных формул. В этом именно его великое значение, громадная его заслуга перед русским художеством, а за ним и вся заслуга наших художников 60-х и 70-х годов. Их роль сводится к тому же: к окончательному и сознательному порешению с преданием, с рутинной школой, с формализмом и в то же время полному страсти и интереса, к стремлению к жизни. Мы, переживающие теперь другую стадию развития искусства, жаждущие главным образом свободных от всякого насилия личностей, искренних слов и раскрытия высших тайн жизни, мы тяготимся тем подчинением суетным интересам, которое было в художестве 60-х годов. Так и в Крамском нам не очень понятна и симпатична проповедь рабской сплоченности и приниженное служение чисто мирским, земным интересам. Но мы не должны забывать, что Крамской в душе желал иного и только из осторожности не решался проявить этого на деле. Он считал, что покамест достаточно и того, если главные враги искусства — пустота и формализм — будут свержены и уничтожены. В этом стремлении к содержательности и к искренности, но отнюдь не в своем неудачном Христе, Крамской является истинным, хотя и не смелым и не особенно глубоким, продолжателем Иванова. Он привил русским художникам серьезное, благоговейное отношение к делу и внес хоть кое-какую высшую идею, хоть кое-какое «священнодействие» в наше искусство.

Неизвестная

«Проповедническая» деятельность Крамского помешала ему самому быть художником. Любопытно, что до 70-х годов он, уже прославленный как деятель, как вожак партии, вовсе еще не выступал как художник. Взяться за обязательный в то время некрасовский и щедринский бич он не был в состоянии, хотя и признавал значение его. Долгое время находясь под впечатлением картины Иванова, Крамской рвался пойти той же дорогой. Он понимал отлично, что существуют и другие высшие задачи, нежели общественное служение, и прекрасно чувствовал, что в искусстве эти задачи могут быть лучше всего разрешены. К сожалению, он — одинокий — не знал, как и за что ему взяться. Потому-то он и метался всю свою жизнь, переходя от «Христа в пустыне» к «Русалкам», от «Руслана» к «Радуйся Царю Иудейску», от «Иродиады» к «Неутешному горю», от «Осмотра старого дома» к «Лунной ночи», каждый раз истощаясь в усилиях найти выражение своему не вполне найденному внутреннему идеалу. Однако стоит только перейти к истории взглядов и направлений в русском художестве, как сейчас же придут на ум его огненные речи, его воодушевляющие письма, и тогда непременно всякий преисполнится глубоким уважением к этому прекрасному и умному человеку, пламенному энтузиасту искусства и неутомимому деятелю, не знавшему ни корысти, ни зависти.

Из работы Александра Бенуа «История живописи» 2009 г.

Портрет художника Фёдора Александровича Васильева

Портрет издателя и публициста Алексея Сергеевича Суворина

Голова крестьянина

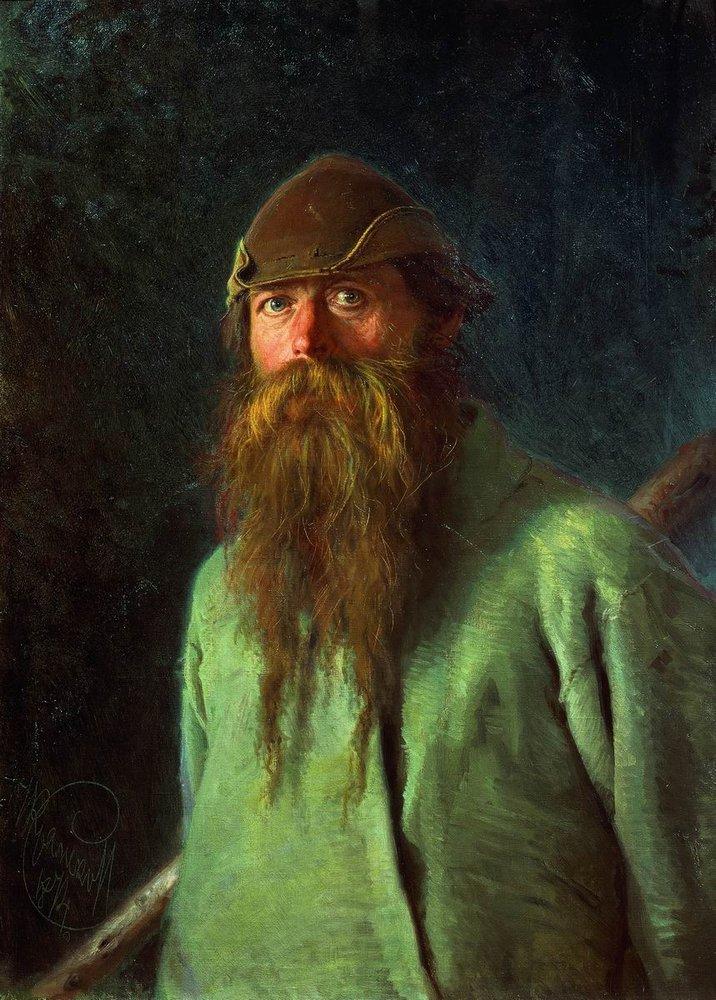

Полесовщик

Дети художника

Жозефина