В настоящее время опять стала популярна тема Голодомора в свете ухудшихся российско-украинских отношений.

Как правило, голодомор – факт которого отрицать нельзя, тем более, что его описывали и сами советские авторы, как, например, Судоплатов, ныне объясняется теориями заговора или каких-то секретных планов.

Тут тяжело судить, так как участников тех заговоров и составителей планов, нет в живых.

Однако можно провести некоторые параллели с современным положением вещей.

Как известно, Голодомор явился последствием все той же продразверстки бывшей обычной практикой гражданской войны 1917-22 годов.

Однако продразверстка в ходе гражданской войны в силу царивших хаоса и безвластия была ограниченной по размаху.

К тому же, красноармейцы ее проводившие в своей массе были все теми же вчерашними крестьянами, иногда, проявлявшими понимание того, что крестьянам нужно кормить семьи и оставлять запас зерна для посевной.

Помимо этого, среди большевиков было все-таки немало тех, кто смысл революции видел в помощи “трудовому народу” и стремились не обрекать этот народ на голодную смерть.

В 1932-33 годах ситуация была иная. К этому времени выросло поколения тех, кто был оторван от патриархальных обычаев, национальных традиций и церкви, и для которых нормы морали и нравственности определялись приказами руководства, а не их личными убеждениями. Личные убеждения всегда связанны с пониманием логики. Нет убеждений – нет логики. Соответственно, выполняя приказы по новой продразверстке партийные работники, красноармейцы и работники органов безопасности, не интересовались логикой того, а что будут есть крестьяне, как и то, что будут они сеять и откуда будут брать мясо и молоко.

К тому же, многие красноармейцы были мобилизованы в областях центральной России и в отличии от времен гражданской войны, особых связей с населением юга России не имели.

Вряд ли они следовали тут какому-то плану по уничтожению крестьян, в том числе украинских. Просто, рассуждать было не велено.

Когда же начали люди умирать, то было решено засекретить факты голода и тем самым реакция на голод запоздала.

Есть такой рассказ А.П.Чехова “Злоумышленик” https://sheba.spb.ru/lib/chehov_zloum.htm

Печально, когда такая психология начинает доминировать в обществе и государстве.

Олег Валецкий

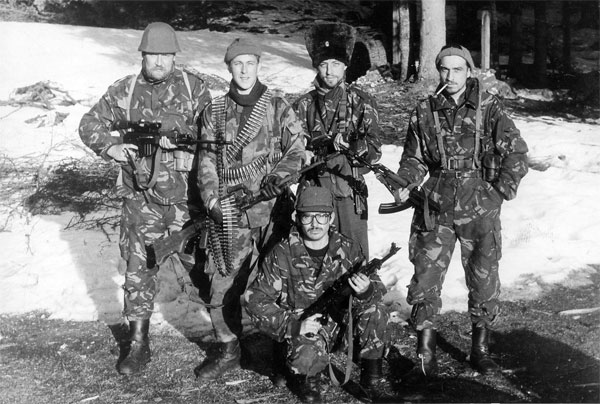

Автор многочисленных публикаций и ряда книг, посвященных военно-исторической, военно-политической и военно-технической тематике.

О голодоморе и психологии

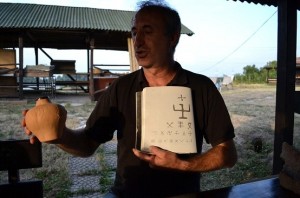

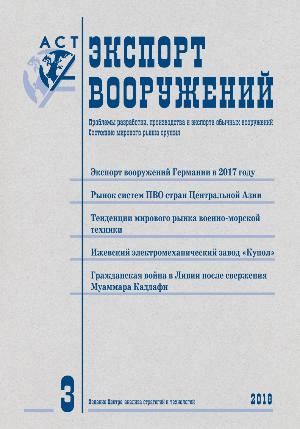

Экспорт вооружений. Оружие современных войн. Практика применения

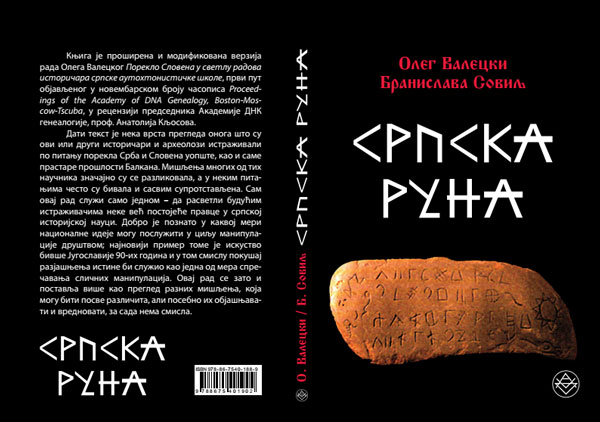

«Экспорт вооружений» №3’2018 (май-июнь). РЕЦЕНЗИЯ на КНИГУ: Валецкий О.В. «Оружие современных войн. Практика применения»

Автор рецензии Тимофей Борисов

Специфика современных вооруженных конфликтов вынуждает государства переосмысливать подходы к проведению военных операций, а также модернизировать собственные вооруженные силы, оснащая их новыми системами вооружений и военной техники. При этом одним из важнейших элементов построения боеспособных сил становится наличие высокоточного управляемого оружия. Впервые его эффективность была продемонстрирована военно-воздушными силами США в ходе войны в Персидском заливе в 1991 г. В настоящее время разработкой данных систем вооружений активно занимаются также Китай и Россия, получившая возможность применить достигнутые результаты в ходе военной операции в Сирии. Истории развития, техническим возможностям, тенденциям развития различных видов управляемого оружия, а также средств борьбы с ним посвящена новая книга Олега Валецкого «Оружие современных войн. Практика применения».

Специфика современных вооруженных конфликтов вынуждает государства переосмысливать подходы к проведению военных операций, а также модернизировать собственные вооруженные силы, оснащая их новыми системами вооружений и военной техники. При этом одним из важнейших элементов построения боеспособных сил становится наличие высокоточного управляемого оружия. Впервые его эффективность была продемонстрирована военно-воздушными силами США в ходе войны в Персидском заливе в 1991 г. В настоящее время разработкой данных систем вооружений активно занимаются также Китай и Россия, получившая возможность применить достигнутые результаты в ходе военной операции в Сирии. Истории развития, техническим возможностям, тенденциям развития различных видов управляемого оружия, а также средств борьбы с ним посвящена новая книга Олега Валецкого «Оружие современных войн. Практика применения».

Развитие наступательных типов вооружений неразрывно связано с поиском ответа на возникающие вызовы посредством создания адекватных систем защиты, поэтому логичным представляется тот факт, что в первой главе книги уделяется внимание противоракетной обороне (ПРО). Авторы обращаются к истории советско-американской конфронтации периода холодной войны, обусловившей появление двух различных систем стратегической противоракетной обороны. Помимо этого, в тексте подробно рассматриваются современные отечественные и зарубежные средства ПРО. Отельный интерес представляет раздел о таком перспективном направлении, как лазерное оружие, предназначенное для вывода из строя оптико-электронных приборов, головок самонаведения ракет или даже прямого уничтожения целей.

Во второй главе описывается история распространения и развития ракетных технологий в таких странах, как Израиль, Иран, КНДР, Пакистан и др. Авторы подчеркивают, что широкая доступность управляемого оружия и совершенствование его характеристик создает новые угрозы безопасности государств, и отмечают, что «единственной гарантией защиты в таком случае служат системы ПВО, ПРО и космической разведки».

В целом стоит отметить, что управляемому оружию посвящено множество публикаций, однако большинство из них делает акцент на авиационной составляющей, в то время как выгодной отличительной особенностью рецензируемой книги является широкий тематический охват. Так, в третьей главе на примере военно-морских сил Китая в качестве носителей управляемого оружия рассматриваются надводные корабли — дается их общий обзор, описываются состав и динамика, а также характеристики и основные особенности оснащения вооружением. На основе проведенного анализа эксперты отмечают устойчивый количественный рост эскортного флота КНР, к развитию которого страна прикладывает значительные усилия, а также заметный прогресс в оснащении кораблей новыми системами вооружений. В то же время Китай сохраняет зависимость от импортных технологий, особенно в области двигателестроения. Несмотря на этот факт и на отсутствие опыта боевого применения данных систем вооружений, имеющиеся силы и средства «способны создать стратегическую угрозу любому вероятному противнику», заключают авторы.

Не остались без внимания и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), которые могут служить как средством обороны, так и нападения. В четвертой главе рассматриваются основные комплексы ведущих стран-производителей, опыт их применения в вооруженных конфликтах и террористических целях, а также средства противодействия. Широкое распространение, характеристики (компактность, малый вес, дальность поражения) делают ПЗРК эффективным и опасным оружием.

Заключительная статья вполне оправданно посвящена управляемому авиационному оружию мировых лидеров в данном направлении Соединенных Штатов и НАТО — автор анализирует опыт применения различных типов управляемого оружия в ходе военных операций стран альянса, а также обозначает основные перспективные направления развития данных систем.

Текст рецензии PDF: http://conjuncture.ru/wp-content/uploads/2018/08/valetskiy-cast-ru-3-2018.pdf

Олег Валецкий затронул крайне важную и актуальную тему управляемого оружия, которое во многом будет определять характер будущих вооружейных конфликтов. К достоинствам книги можно отнести обилие фактологического материала, подробный обзор особенностей и опыта применения различных систем вооружений. Все это позволит читателю разобраться в сложной теме, выстроить общую хронологию, а также при необходимости вновь обращаться к изданию как справочному пособию.

Купить на OZON.ru: http://www.ozon.ru/context/detail/id/142065481/

Опубликовано: Экспорт вооружений. 2018. № 3. С. 57-58: http://cast.ru/news/vyshel-3-2018-may-iyun-zhurnala-eksport-vooruzheniy.html

КНИГА: Валецкий О.В. Оружие современных войн. Практика применения / Под ред. Пономаренко О.Ю., Пономаренко Г.В. М.: Издатель Воробьев А.В., 2017. 332 с.

ISBN 978–5–93883–334–0

СОДЕРЖАНИЕ: Валецкий О.В. Оружие современных войн. Практика применения[1,06Mb PDF]: http://conjuncture.ru/wp-content/uploads/2017/06/book-valetskiy-ammunition-2017-content.pdf

О пакте ООН о мигрантах и о будущем Европы

Об опасности исламизации постхристианской (нехристианской) популяции Европы и РФ…

Подготовленный ныне пакт ООН о правах мигрантов представляет собою объявление войны всякому влиянию христианства на общество как самой идентичности народов европейского происхождения, принявших в то или иное время христианство.

Тем самым этот пакт представляет угрозу существования их культуры, нации, языка и расы.

Та титаническая работа, которую вели в последние несколько веков сторонники свободного разума, после воплощения в жизни целей пакта ООН о мигрантах, должна завершиться искоренением христианства и уничтожением белой расы.

Практически этот пакт представляет развитие коммунистических идей в их исконном смысле, очерченных Марксом и воплощённых Лениным и Троцким.

Коммунизм никогда не был экономической программой, и экономические и социальные тезисы коммунизма были лишь рычагами для поворота вспять процесса христианизации народов.

Коммунизм был и оставался богоборческой идеологией, о чем писали все его идеологи, и попытка создания сплава коммунизма и национализма, а тем более христианской религии любой конфессии в коммунистическом государстве рассматривалась бы как ересь с соответствующими последствиями.

Собственно, все те, кого основоположники коммунизма считали своими предтечами, в первую очередь, французские гуманисты, были ярыми врагами церкви, монархии и сословий, тогда как национальные лозунги им служили лишь ради разрушения сословного строя, обеспечивавшего сохранение истинно национального характера государства.

Так же как именно с принятием христианства начался расцвет цивилизации европейских народов, то с его разрушением с исторической сцены уйдут и они.

Итальянский философ Юлиус Эвола когда писал о сакральном смысле возникновения монархии и аристократии не заметил, что как раз православие, принятое Ромейской империей, и унаследовало этот сакральный смысл великого Рима.

Возникшая в новых христианских государствах Европы аристократия и продолжала сохранять этот сакральный смысл, когда война велась не ради земных интересов, но ради воли Бога.

Совершено ошибочно противопоставлять идею православного Второго Рима интересам так называемой “арийской расы” или, проще говоря, индоевропецам.

Языческий Рим как раз и был политическим олицетворением религиозно-духовных принципов арийских племен, и войны между Римом и Карфагеном были по сути продолжением борьбы арийских племен против былой “средиземноморской цивилизации” с ее культом магии, матриархата, луны и воды.

Монархия и созданный с принятием христианства сословный характер общества как раз и обеспечивали сохранение сакрального смысла существования государства, и показательно, что как раз религиозные ереси, в том числе ересь “латинства” и расшатывали эти два столпа государства.

Разрушение этих столпов с заменой их идей гражданского общества означало потерю смысла в существовании подобных государств, ибо, как и во всяком обществе, меньшинство здесь пользовалось трудом большинства.

Коли это меньшинство отказалось от высших религиозных целей, то никакая демагогия о всеобщем равенстве не могла внушить большинству благоговения к такой власти.

Закономерно, что лишенное сложной структуры сословного общества государство, управляемое политиками-демагогами, стало объектом манипуляций финансовых олигархов и различных тайных обществ.

Очевидно, что если воспринимать историю с религиозных позиций, как следствие борьбы Бога и дьявола, то заданный импульс развития общества означал путь к его самоуничтожению.

Собственно, об этом и писал Игорь Ростиславович Шафарефич в своей книге “Социализм как явление мировой истории”, охарактеризовав идеологию коммунизма как стремление к самоубийству человечества.

Победа коммунизма в 20 веке была тем самым вполне закономерна, но те народы, которые его добровольно приняли, и возглавили движение человечества в пропасть.

В ходе этого движения в пропасть, для начала только духовную, после того как были истреблены сначала внутренние, а потом внешние враги народа, молох революционной борьбы взялся за всех мало-мальски принципиальных личностей, превратив народ в аморфную массу, готовую стирать с лица земли всех тех, в кого упирался руководящий перст.

Уничтожение значительной части аристократии в государствах “победившего социализма” привело к тому, что ее место заняли выходцы из сельской и городской голытьбы, у которых не было развито чувство сакральности миссии их государства, да и не было понятия о том, как руководить чем-то на период больший, нежели их жизненный век.

Система управления в таком обществе в самом законченном виде описана Варламом Шаламовым в его “Колымских рассказах”.

Потомки “социалистических управленцев” в своем большинстве сохранили подобную психологию и даже одетые в Gucci и Versace продолжали внутри оставаться все той же голытьбой.

Психология такой голытьбы, конечно, удобна для управления властью с сильным аппаратом спецслужб, ибо из неё можно лепить что угодно.

В данном случае посткоммунистическая личность немногим отличалась от коммунистической, и никакие лубочные картинки не могут изменить сущность этой личности.

Безусловно, изменения происходили в человеческой психологии, но у незначительного меньшинства.

Тяжело ожидать изменений от тех, кто считает все произошедшее в истории положительным, так как любая реформа подразумевает признание факта недостатков в прошлом.

О каких-то религиозных вопросах, вроде покаяния за государственные и общественные поступки, как и за дела своих предков, чего вообще-то требует Ветхий Завет, в подобной ситуации рассуждать бессмысленно, и скорее мусульмане правильнее поймут Ветхий Завет, чем это сделают те, кто ныне себя зовут православными.

Подобным населением, лишённым веры, традиций и принципов, конечно, легко управлять, но лишь при полном контроле над обществом.

С ослаблением же такого контроля существует возможность, что иные силовые структуры благодаря обильному финансированию и оперативности смогут подчинить себе часть такого населения.

Понятно, что с падением коммунизма победа так называемого “мирового сообщества”, под чьим контролем оказался мировой научно-технический потенциал, была гарантирована.

Ведь это “мировое сообщество” основывалось на власти олигархических кланов, веками создававшихся в Британской империи и США.

Эти кланы смогли за последние четыре века подчинить себе всех своих противников от испанской короны до Третьего рейха, и посткоммунистическая номенклатура не была для них особо серьезным противником.

Этими кланами была создана мощная силовая система по управлению миром при помощи тайных обществ, банков, различных спецслужб и военных блоков, достаточно закрытая от попадания чужаков извне.

Сама эта система построена на своего рода “англосаксонском культурном расизме”, и единственная группа, которая за века смогла извне войти в эту систему, -так это группа влиятельных и богатых современных евреев – сторонников идеологии сионизма.

Политика заселения мигрантами из Третьего мира государств, созданных народами европейского происхождения и христианской религии, была, очевидно, следствием планомерной политики этих кланов по установлению своего полного контроля над миром, о чём собственно и писал единственный инсайдер этой системы Джон Колеман в своей книге “Комитет 300”.

Смысла к этому что-либо дополнять нет, тем более любое дополнение требует знаний, получаемых бы только “инсайдерами” этой системы, а после Колемана о таких инсайдерах неизвестно.

В то же время очевидны изменения в личном и общественном сознании, наступившие после Второй Мировой войны, подготовленные политтехнологами, описанными Колеманом.

Былые национальные традиции, через которые сохраняется память о сакральных целях, планомерно уничтожались всю вторую половину 20-го века.

В данном случае ключевую роль сыграл так называемый “антифашизм”, так как в первой половине 20-го века стараниями Коминтерна под понятия “фашизм” была подведена любая идеология, проповедующая активное сопротивление уничтожению христианских и национальных ценностей.

Собственно говоря, в данном случае ключевым было понятие “антифашизма”, а не “фашизма”.

Идеология и сам дух этого “антифашизма” были точно копией тех идей и духа, которые проявили себя в действия большевиков в России, начиная с гражданской войны и заканчивая репрессиями 30-тых годов.

Главными идеологами тут были Ленин и Троцкий и закономерно, что Коминтерн, чьё создание было предназначено для Всемирной революции, и стал главным проводникам этих идей.

Суть этого “революционного духа” этих идей их авторами и не скрывался – борьба против Бога то есть богоборчество и это богоборчество было одним из столпов “антифашизма”.

“Антифашизм” был разных обликов – от “советского” и “югославского” до различных его либеральных форм, демонстрируемых тем же Уинстоном Черчилем, а так же неокоммунистических форм, проповедовавшихся Маркузе и рядом “неотроцкистских” групп и воплощавшихся в жизнь Че Геварой и Пол Потом.

Но, несмотря на различия, результат их деятельности был один, и можно предполагать, что столь же единственным был и заказчик.

Целью такой “антифашистской” пропаганды было создать идеологический туман, в котором общество, потеряв верные ориентиры, стало бы восприимчивым к разного рода идеологическим проектам, о чём собственно и писал в 19-м веке в своем письме к известному итальянскому масону Джузеппе Мадзини американский иллюминат Альберт Пайк.

В любом обществе существуют люди, способные поддерживать порядок, и потому цель “антихристианской” пропаганды, одной из важнейшей составляющей “антифашизма”, лишить таких людей понимания сути христианства и, тем самым, привлечь их к строительству общества уже на новых идеях антихристианского характера.

“Антифашизм” с религиозной точки зрения представляет своего рода одержимость демонами, которая умело используемую творцами Нового мирового порядка против всех тех сил, что противодействовали установлению такого порядка.

В посткоммунистической Российской Федерации, в которой возникло хоть и слабое, но сопротивление этому порядку, с удивлением обнаружили, что острие “антифашистской пропаганды” оказалось направленным и против России.

Новый мировой порядок, как и описывал Джон Колеман, смог за вторую половину 20-го века разрушить традиционные религиозные и национальные ценности некогда христианских народов.

Как писал Джон Колеман, американские и британские спецслужбы при поддержке своих институтов психологической войны насаждали в Европе и в Америке преступные группировки, наркоманию и различного рода извращения, причем делали это планомерно при поддержке органов государства, а в той же Германии используя оккупационную администрацию.

Впрочем, в самих США политика по планомерному разложению общества была аналогичной той, которая проводилась в оккупированной Германии, о чём писал американский психиатр Пол Камерон («The Psyhology of Homosexuality»).

Важную роль в этом сыграли средства массовой информации, прежде всего кино и телевидение, популяризировавшие насилие, порногрофию и оккультизм.

Как можно заметить по тем же фильмам окультного содержания, зрителю даётся установка на то, что оккультные явления могут быть ими исследованы без особого ущерба для себя.

Точно так же массовая культура с ее акцентом на распространение наркотиков способствовала не только расширению наркомании, но и распространению оккультных идей, так как наркотики и оккультизм были изначально тесно связаны.

Однако с началом нового тысячелетия в этой пустыне появились новые всходы.

Эти всходы заключались в массовом распространении интернета, что привело к разрушению всяких границ для распространения любых политических и религиозных идей среди прежде всего молодежи и детей.

Ныне эта фраза звучит избито, между тем это совершенно новое в истории человечества явление.

Никогда до этого даже в самом открытом обществе не существовало подобной свободной пропаганды идей, как в интернет-пространстве.

Дети в силу их неокрепшей психики во все времена и во всех народах изолировались от распространения новых религиозных идей.

Ныне же любой самый дикий культ, вплоть до нужности каннибализма в отношении своих родителей, с лёгкостью дойдёт до сознания пяти- или шестилетнего ребенка путём интернета.

Притом в интернете совершенно свободно распространяются идеи культов открыто сатанинского характера в форме видео- и фотоматериалов, лёгких для восприятия детской психикой, и потому весьма действенных.

В интернете созданы целые закрытые сети, как, например, “даркнет”, давно уже вышедшие из под контроля правоохранительных органов, что способствует деятельности сторонников подобных культов.

Примером тому, как пишет российский исследователь Яна Амелина в книге “”Группы смерти” как угроза национальной безопасности России” , являются так называемые “группы смерти”, одним из последствием деятельности которых являются теракты по типу “Колумбайн”.

Последствия данного явления не оценены, но ныне уже выросло поколение, воспитанное во многом через интернет, вне традиционных общественных форм и отрезанное от былых религиозных и национальных ценностей.

Конечно, исключения есть, и в ряде случаев эти исключения ещё являются правилом, но сам процесс не останавливается, и уже следующее поколение – дети нынешней компьютеризованной молодежи – в своей массе будут законченным продуктом современной культуры глобализации, так как им нечего будет унаследовать от родителей и все их знания об окружающем мире будет базировано на хаотичных идеях , черпаемых ими из интернета.

Вместе с тем хаос идей будет относительным, так как закономерным будет усиление влияния различных сект деструктивного характера, чья сила как раз и заключается в их умении создавать большие организованные группы лиц, условно говоря, “зомбируемых”.

Вряд ли, конечно, возможно установление власти одной секты над каким-то государством, ибо они склоны, как показывает мировой опыт, к междоусобицам.

Однако, очевидно, что в случае войны, имеющей характер войны гражданской, о которой писал профессор Иерусалимского университета Мартин ван дер Кревельд в своей книге “Трансформация войны”, с большим числом очагов боевых конфликтов и с большим числом различных вооруженных формирований, роль подобных сект может возрасти не только в общественной жизни, но и на военном поле.

Собственно говоря, «Исламское государство» и является образцом подобной секты, широко использующей интернет для пропаганды, набора и формирования вооруженных отрядов по всему миру, в том числе в Европе и бывшем СССР.

Как раз лагеря беженцев и представляли из себя, как показывает опыт войн в Сирии, Ираке и Афганистане, удобную площадку для пропаганды идей Исламского государства*, которую вели связанные между собою глобальной сетью интернета его эмиссары.

Пакт о мигрантах, лоббируемый в ООН, предлагает всю эту массу беженцев передислоцировать в Европу, чем, очевидно, будет вызван внутриполитический социальный взрыв в среде уже живущих там масс мигрантов либо потомков мигрантов из Третьего мира.

Данный взрыв будет способствовать популяризации идей исламского салафизма, о чём подробно писал в своем сборнике “Ислам и политика” Александр Игнатенко.

Притом если салафитские движения 90-ых годов всё-таки были связаны с интересами тех или иных общин в среде мусульманских народов, то новые салафитские движения, в первую очередь, Исламское государство*, преодолели границы этнических интересов.

В их руководстве при этом большое число лиц европейского происхождения, а сами идеи их стали универсальны и понятны беднейшим слоям общества Третьего мира.

Такой салафитский ислам сродни былому коммунизму, а своим универсализмом он привлекателен для масс мигрантов, оказавшихся в Европе, как идея борьбы эксплуатируемых против эксплуататоров.

Коммунистическая теория рассматривала “антиколониальную” борьбу народов Третьего мира как раз такой формой борьбы, чему примером стала поддержка Советской Россией Ататюрка в годы греко-турецкой войны 1919-22 годов.

Современное левое движение “антифа” в Европе часто ведет свою деятельность параллельно с деятельностью исламских салафитов ,тем более что вместе с ними как врагов рассматривает сторонников традиционных европейских ценностей.

В случае социального взрыва в массах недовольных мигрантов, вышедших на улицы, “антифа” и салафиты, очевидно, оказались бы в одних рядах.

Такой взрыв вызовет глубокий кризис силового аппарата и тем самым возникновение организованных вооруженных групп – как среди мигрантов, так и среди местного населения.

В рядах же последнего закономерно важную роль будет играть молодёжь, ныне находящаяся под влияние культуры глобализма.

Всвзи с тем, что в современных семьях имеется по одному-двое детей, рост числа убитых и раненых приведёт к большей чувствительности общества, а тем самым и политиков к угрозам террористических групп и, соответственно, к большему успеху деятельности таких террористических групп, возникших бы в мигрантской среде.

Собственно говоря, уже сейчас Франция балансирует на грани перехода к первой стадии партизанской войны – к городской войне, исход которой неизвестен.

Притом следует учитывать, что если в прошлом сохранение традиционных национальных и религиозных ценностей позволяло стабилизировать общество после окончания войны, то в нынешних условиях уже неизвестно: к каким последствиям приведёт такая война в обществе, и можно ли будет ожидать быстрого окончания такой войны?

Ведь мощность современных боеприпасов такова, что последствия их применения до сих пор не оценены правильно, ибо до сих пор ограничивались все-таки требованием политики минимизации ущерба.

В условиях же гражданской войны применение подобного рода боеприпасов не будет ограничиваться, и последствия будут куда более катастрофичными.

Исчезновение электричества, воды и газа в современных мегаполисах на срок до нескольких недель вызовет хаос в них. Если этот хаос продлиться несколько месяцев, это приведёт к возникновению в таких мегаполисах из различных террористических, криминальных, религиозных и политических групп целых вооруженных отрядов, способных устанавливать контроль над теми или иными кварталами и районами.

Создание мегаполисов во второй половине 20-го века привело к росту уязвимости государства даже от техногенных катастроф, а не то, что современных боеприпасов.

В Армии США ныне как потенциальная военная угроза воспринимается сама возможность дестабилизация правопорядка в подобных многомиллионных мегаполисах, и именно на борьбу против такой угрозы и нацеливают Армию США, чему примером книга “Война в городах” австралийского военного теоретика Дэвида Килкуллена – советника генерала Петреуса.

В Европе положение значительно сложнее, ибо политика “демилитаризации” европейских стран привела к тому, что их армии не в состоянии без поддержки США выполнять какие-то задачи вне своих границ.

В случае проведения плана ООН по массовому переселению в Европу масс мигрантов из стран Ближнего и Среднего Востока и из всей Африки, европейские армии станут так же беспомощны против террористических групп, проникших в массу мигрантов, как они были беспомощны против них последние два десятка лет на театрах боевых действий в странах, откуда пребывают эти мигранты.

Сам состав европейского общества с вышеупомянутым доминированием массовой культуры лишен нужного уровня сопротивляемости таким террористическим группам.

Мигранты из бывших коммунистических стран, в особенности с территорий бывшего СССР, где коммунистическая идеология господствовала 70 лет, в определённом проценте могут послужить источником кадров для подобных террористических групп из-за своего низкого социального статуса, отсутствия привязанности к местному обществу и финансовому фактору.

Таким образом, воплощение в жизнь пакта ООН о мигрантах неминуемо приведет к возникновению в Европе нескольких очагов вооружённых конфликтов, которые можно охарактеризовать как городскую партизанскую войну в мегаполисах.

Очевидно, что самым уязвимым местом в данном отношении является Франция, однако крайне вероятно возникновение таких очагов и в Германии вследствие политики Ангелы Меркель.

Вооруженные конфликты такого рода приведут не только к осложнению политической и экономической ситуации в странах Европейского сообщества, но и у их главных экономических партнеров.

Помимо этого, вооружённый конфликт в Европе даст возможность доступа к новым военным технологиям исламистским вооруженным группировкам, и со временем они смогут парализовать деятельность многих европейских мегаполисов.

В таких условиях судьбу Европы решит посторонняя вооруженная сила, которая окажется в состоянии подавить деятельность вышеупомянутых вооруженных террористических группировок.

В случае если этого произойдет закономерное перетекание современных военных технологий и подготовленных специалистов в салафитские террористические группировки, действующие на Балканы, а также на территории бывшего СССР, в первую очередь, в области Кавказа и Поволжья.

Здесь общество в своей значительной части пронизано уголовной психологией, как и уголовными отношениями, и совершенно логично находится под влиянием “воровского” сообщества.

В этом сообществе весьма влиятельны выходцы из исламских народов Кавказа, Средней Азии и Поволжья.

Естественно, в условиях нарастающего влияния салафизма и проникновения его идеологии во все поры обществ таких народов, преступная среда в них так же исламизируется, так что возникают и “тюремные джамааты”.

Если влияние “воровского” сообщества в политических верхах и в вооруженных силах сдерживается репрессивными мерами силового аппарата, то в самом гражданском обществе, особенно в низах этого общества, такого сдерживающего фактора нет.

Система рыночной экономики при отсутствии социальных гарантий делает эти низы восприимчивыми к пропаганде новых революционных движений с социальными требованиями.

Идеология салафизма является в данном случае ничуть не менее влиятельной, нежели идеология коммунизма, и способна удовлетворить требования широких слоев общества.

Попытки создать в той же Российской Федерации новую национальную идеологию, основанную на православии и монархии, потерпели крах, в том числе из-за неприятия её ценностей значительной массой общества.

Коммунистическая идеология в сочетании с патриотическими лозунгами и уголовными методами для большей части общества не представляет собою то, ради чего оно может объединиться.

Конечно, в случае социальных беспорядков различные леворадикальные группы сыграют важную роль в выступлениях против власти, но пролетарской революции им не поднять по причине исчезновения пролетариата как того типа, который существовал в конце 19-го-начале 20-го веков.

С началом вооружённых конфликтов на постсоветском пространстве русскоязычное население может быть подвергнуто насильственной исламизации и в определенной части станет поставщиком кадров для таких салафитских террористических группировок.

Одновременно такие группировки получат доступ к отдельным складам оружия и боеприпасов, и тем самым у них могут появиться силы для установления контроля над отдельными территориями.

Таким образом, планы салафитов о создании Всемирного халифата являются отнюдь не беспочвенными, и как раз пакт ООН о мигрантах представляет собою важную ступень к его осуществлению.

Олег Валецкий об аресте Владимира Неелова

К сожалению, могу сообщить, что 26 октября арестован Владимир Неелов, являвшийся экспертом Центра стратегической конъюнктуры http://conjuncture.ru

Арест его мне поначалу показался недоразумением, но видимо все со временем перешло в серьезную плоскость.

https://www.kommersant.ru/doc/3793221

https://kompromat1.net/articles/101522-voennogo_eksperta_vladimira_neelova_obvinili_gosudarstvennoj_izmene

Центр стратегической конъюнктуры не был единственной площадкой, на которой Владимир публиковал материалы и по большому счету это была виртуальная площадка для разных авторов, которые писали любительства ради и в абсолютном большинстве друг с другом лично знакомы не были.

Для Владимира сайт ЦСК был не самой значительной такой площадкой,так как в последние два года он сотрудничал с иными изданиями, в частности с Взглядом https://vz.ru/opinions/expert/3804/ где собственно ему и заказывали темы.

Так как он выбрал тему своей диссертации частные военные компании, то публицистика для него была насколько понимаю не самым главным занятием

Тем не менее Владимир помог мне издать две книги в 2015 году: Валецкий О.В., Неелов В.М. Особенности ведения боевых действий в Афганистане (2001–2015). http://conjuncture.ru/book-valetskiy-neelov-afghanistan-2015/ и Валецкий О.В., Неелов В.М. Особенности партизанских и противопартизанских действий в ходе Иракской войны (2003–2011). http://conjuncture.ru/pocketbook-valetskiy-neelov-partisan-iraq/ и у меня о сотрудничестве с ним остались самые хорошие впечатления.

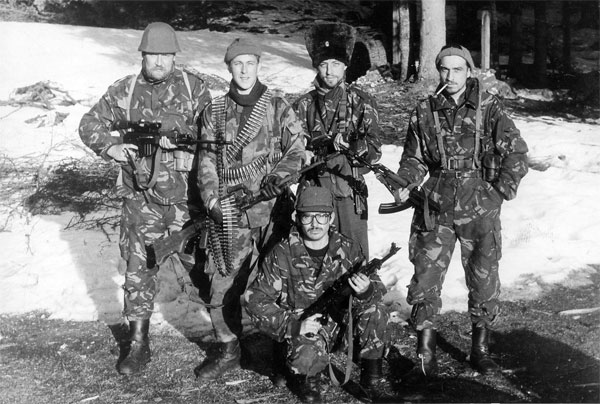

Эти два очерка я готовил, наряду с третьим изданием моей книги «Югославская война» https://www.ozon.ru/context/detail/id/7337741/ еще работая в Ираке и Афганистане в 2008-2012 годах.

С 2013 года, когда и был создан Центр стратегической конъюнктуры я начал публиковать материалы на сайте этого центра.

Для меня основными литературными темами были вооружённые конфликты в бывшей Югославии и вопрос разминирования, ибо напрямую были связанны с моей работой.

Темой вооруженных конфликтов в Ираке и Афганистане я стал интересоваться только, попав в эти страны и понятно, что информации имел мало. Поэтому Владимир и помог мне в 2014 году собранные материалы привести в приемлемое состояние, так как находясь в Сербии я не имел опыта самостоятельной подготовки такого рода работ, как не имел доступа к архивам.

Немного поэтому не понимаю в данном случае логику Новой газеты какой криминал в том,что была в 2014 году написанна книга двумя авторами которая не имела никакого отношения ни к России ни к Украине

https://www.novayagazeta.ru/news/2018/11/03/146499-novaya-gazeta-obnaruzhila-svyaz-arestovannogo-za-razglashenie-gostayny-eksperta-neelova-s-chvk-vagnera

Что касается темы российских ЧВК, то Владимир ими насколько мне известно особо не интересовался, ибо не был журналистом-расследователем и упомянул о них несколько раз в контексте своих настояний пропаганды принятия закона о ЧВК, хотя мне лично непонятно в нынешних условиях зачем России эти ЧВК.

ВЗГЛЯД. С кем «русские ЧВК» конкурируют на африканском рынке военных услуг

ВЗГЛЯД. Возвращение частной военной силы на историческую арену идет семимильными шагами

Я лично работал в американских и британских ЧВК и неоднократно писал, что они созданы для специфических нужд англосаксов.

В России частная инициатива в данной области была просто невозможна http://csef.ru/ru/oborona-i-bezopasnost/340/ekspert-chvk-oleg-valeczkij-zhiznesposobnost-rossijskih-chvk-zavisit-ot-oficzialnoj-podderzhki-kremlya-6917

В 2013 году я отправил Ивану Коновалову из Центра стратегической конъюнктуры свой текст по западным ЧВК ,уже выходивший до этого в интернете http://pentagonus.ru/publ/istorija_sozdanija_chastnykh_voennykh_kompanij_i_pojavlenie_industrii_voennogo_predprinimatelstva_v_90_e_gody/19-1-0-1565 что послужило созданию нашей совместной книги Эволюция частных военных компаний(Год выпуска 2013,ISBN 978-5-906233-20-2,Тираж 500,Издательство Центр стратегической конъюнктуры https://www.ozon.ru/context/detail/id/25961105/ ) и на этом данную тему для себя закрыл, ибо то что наблюдал с 2004 года в области связанной с западными ЧВК в бывшем СССР, это было каким то авантюризмом и мошеничеством.

С трудом представляю, что мог секретного узнать Владимир-аспирант факультета международных отношений СПбГУ , нигде не воевавший и не имевший допуска к гостайнам, но предполагаю, что его подвели чрезмерные патриотические настроения.

Владимир сам не будучи участников боевых действий ни в Чечне, ни на Донбассе, в Питере частенько посещал различные ветеранские мероприятия ветеранов Донбасса, видимо готовя свою диссертацию , при том видимо забыв, что на таких мероприятиях людей «разных» хватает.

Человек знающий иностранные языки, ездящий заграницу и постоянно что-то выспрашивающий на таких мероприятиях, а при этом еще и «эксперт по ЧВК» вызывает привычное для нашей страны подозрение, и возможно кто-то в таких подозрениях переусердствовал либо кто-то Владимиру сообщил что-то что может и представляло какую-то тайну, но что собственно Владимир и не мог знать.

Ничего иного в голову тут не приходит и надеюсь, что все это окажется недоразумением.

Что касается моей скромной персоны, то я поражаюсь оперативности с которой СБУ Украины https://apostrophe.ua/news/society/accidents/2018-11-06/sbu-raskryila-familiyu-rossiyskogo-pisatelya-ustroivshego-vzryiv-v-ukraine-foto-i-otvet-podozrevaemogo/145298 , отреагировало в понедельник на публикацию Новой газеты в субботу https://www.novayagazeta.ru/news/2018/11/03/146499-novaya-gazeta-obnaruzhila-svyaz-arestovannogo-za-razglashenie-gostayny-eksperta-neelova-s-chvk-vagnera .

Поневоле приходит в голову мысль, что и СБУ и Новая газета имеют каких-то одних и тех же информаторов, видимо имеющих какие-то общие с ними планы.

Свою точку зрения я высказал и нет смысла повторяться http://csef.ru/ru/nauka-i-obshchestvo/499/ocherednoj-fejk-ot-novoj-gazety-oleg-valeczkij-ne-svyazan-s-chvk-vagnera-8694

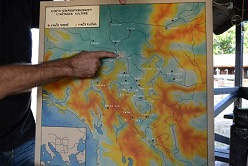

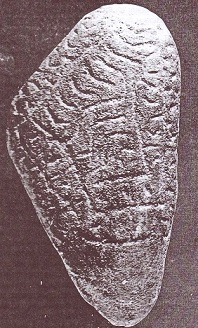

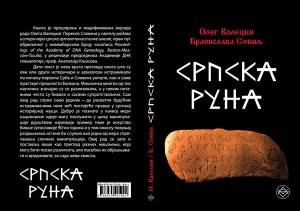

Единственно что повторяю что в 2014 году я вел достаточно активную общественную деятельность в Сербии и в Боснии и так в июне встречал в Баня Луке в Боснии в качестве переводчика делегацию Республики Южная Осетия посетившую Республику Сербскую https://prom1.livejournal.com/1768851.html ,в начале июля у меня была презентация моей книги на сербском языке «Сербские руны» в городе Невесенье в Боснии и Герцеговине https://prom1.livejournal.com/1767461.html ,в начале августа я был в качестве переводчика в составе сербской делегации в Южной Осетии https://prom1.livejournal.com/1768233.html , в середине августа я в Москве давал совместно с сербскими членами этой делегации интервью интернет-телевидению Фонда Горчакова https://prom1.livejournal.com/1769058.html ,а с октября по декабрь был занят вопросом приватизации моей сербской квартиры о чем имеются все необходимые документы.

Что касается бредовых обвинения о том, что я полтора года собирал каких-то людей на Украине для проведения терактов в Греции под прикрытием российских спецслужб https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/4555#.urA9faMk.dpbs , то я с 1996 года и до 2005 года вообще был и в самой то России один месяц, а на Украине был проездом.

В Боснии и Герцеговине я тогда работал сапером в различных компаниях как американских, британских и немецких так и в сербских, о чем в дальнейшем издал книгу Записки деминера» https://www.ozon.ru/context/detail/id/137587073/

Я тогда не участвовал в деятельности каких-либо политических организаций ни в России ни на Украине и единственные мои контакты с ними были во второй половине 2005-первой половине 2006 года, когда я находился в Москве и работая над изданием в 2006 году двух моих книг «Волки Белые» https://www.ozon.ru/context/detail/id/2683506/ http://militera.lib.ru/memo/russian/valetsky_ov01/index.html

и «Югославская война» https://www.ozon.ru/context/detail/id/2877021/http://militera.lib.ru/h/valetsky_ov01/index.html нуждался в поддержке -в презентациях этих книг и их распространении.

Я не имел и не имею никакого отношения к деятельности Стрелкова-Гиркина и то что он воевал в Боснии, не означает то что мы там встречались, а тем более дружили.

В Боснии много было добровольцев из как России, так и Украины и далеко не все из них виделись друг с другом и знали друг за друга, а тем более дружили.

Помимо это у меня не было почвы для сотрудничества со Стрелковым-Гиркиным, ибо в 90ых годах спецслужбы России крайне подозрительно относились к теме добровольчества в Югославии.

К тому же в Боснии, где мы с ним никогда не встречались, о нем было известно лишь как об историке и ветеране Приднестровья и никто его насколько мне известно с ФСБ не связывал.

https://birdinflight.com/ru/portret/20160711-ot-bosnii-iraka-istoriya-russkogo-dobrovoltsa-sapyora-pisatelya.html

Что касается короткого периода отправки организованных групп русских добровольцев то он был вызван контактами определённых сербских лиц с представителями тогдашней российской оппозиции.

После событий в Белом доме в Москве в октябре 1993 года эти контакты практически сошли на нет и больше организованных групп к сербам никто из России не отправлял.

После этого те, кто самостоятельно отправлялся воевать в Югославию российскими спецслужбами рассматривались как лица из категории повышенного риска, в которой встречаются потенциальные террористы и экстремисты, и с которой надо было «работать».

Я в этот период предпочитал работать сапером и после издания двух моих книг, в 2006 году отбыл обратно в Югославию где продолжил работу сапером.

https://prom1.livejournal.com/1771278.html

Упомянутый СБУ Александр Кравченко действительно был в двух отрядах вместе со мной, но на тот момент ему было, по-моему, 20 лет и он никакой политической деятельностью в Москве не занимался, тем более что сам был выходцем из Казахстана и тем более что получил в Боснии как русский доброволец два тяжелых ранения.

Помимо этого, я никогда не был в Греции и соответственно никто там меня не арестовывал в 2004 году, так как с апреля 2004 я отбыл в Ирак в состав британской частой военной компании на должность командира группы охраны Эринис https://prom1.livejournal.com/1767159.html и до 2012 года включительно периодически ездил в командировки в составе американских и британских ЧВК в Ирак и Афганистан, проходя все необходимые проверки Армии США

https://prom1.livejournal.com/1770767.html

https://prom1.livejournal.com/1770105.html

https://prom1.livejournal.com/1769889.html

У меня не было тем самым стимулов заниматься какой-либо террористической деятельностью тем более в Греции стране-члене НАТО, чью древнюю историю я всегда любил изучать и в настоящее время я как раз открыто занимаюсь писательской деятельностью https://prom1.livejournal.com/1765817.html и подготавливаю книгу по древней истории https://prom1.livejournal.com/1740270.html .

Дмитрий Летич и сербский национализм

Сербский национализм традиционно воспринимается как национализм тесно связанный с православием-что отчасти верно.Православие и является ключевым фактором в самоидентификации сербского народа ибо хорваты и мусульмане-нынешнии «бошняки» практически от сербов отличаются лишь религией.

Тем самым национальная идеология в сербском обществе строиться на идеалах христианства и так называемый «Косовский завет» князя Лазаря,погибшего в битве на Косово поле в 1389 году,характеризуются христианскими идеями самопожертвования и сострадания.

Картина “Косовская девушка” сербского художника Уроша Предича

и Сербский национализм еще в 19 веке, в эпоху своего создания отличался достаточно формальным восприятием христианства. В известной поэме «Горный венок» черногорского митрополита Петра Негоша, понятие христианской морали, смирения и покаяния, заменены понятиями национальной и личной чести в конечном итоге перерастающими в обычную гордость.Человек же, вне зависимости от нации, творение слабое, и склонное к падениям. Если он в угоду искривленным понятиям чести начинает отрицать факты своих падений, он превращается в лжеца, а затем и в интригана.

Суть православия, заключавшаяся в следовании правде и справедливости, у сербов поэтому нередко оказывалась замененной понятием «свой-чужой»,так что справедливо было то, что делает свой, а несправедливо – чужой.

Правда со временем такая психология расщеплялась и приводила в тупик междоусобных интриг различных слоев и групп,ибо внутри общества такие понятия «свой-чужой» каждый мог трактовать исходя из собственных интересов. К тому же подобная психология в любом обществе оказалась подверженной финансовым интересам, а вот ради этих интересов кого угодно можно было провозгласить своим, а кого угодно – чужим.

Закономерно что в сербском народе главным оплотом этой психологии стало сербское село и потому сербская интеллигенция с окончанием Второй Мировой войны быстро рассталась со своими идеалистическими представлениями об этом селе и его обитателях.

В сербском селе за годы владычества турок широко распространился тип личности, склонной к хвастовству, вероломству, вранью, интригам и моральной распущенности и которая умело все это скрывала за традициями и коллективизмом широко используя обман и лесть. Именно такой тип и стал троянским конем в сербской истории, повергнув в шок сербскую интеллигенцию, которая дорого заплатила за свой идеализм,когда она была почти полностью социально и морально разгромлена, а частично и физически уничтоженас имено сербскими “селяками” украшенных красными звездами.

Впрочем приход коммунистов – этих воинствующих безбожников – был ожидаем и закономерен,ибо довоенное сербское общество оказалось настолько изъеденным корыстолюбием и интригами, что не смогло сопротивляться силе, основанной на дисциплине и убежденности и к тому же действительно стремившейся установить порядок основанный на справедливости.

Идея же собственоо православной политики проста и ее сформулировал еще Достоевский. Главное в ней – это сопереживание как с индивидуумом, так и с коллективами, в том числе с народом, чтобы все православные люди чувствовали себя единым организмом, обязанным нести миссию просвещения другим христианским народам и нехристианским тоже.

Эту идею императорская Россия унаследовала от Константинополя,вне зависимости от желаний самого русского народа,тогда как своей ксенофобией любой балканский национализм противоречил этому вселенскому православному единству.

Для балканцев родоплеменные интересы являлись ключевыми, и Россия им была необходима как внешний «союзный фактор», но не как управляющий орган. Вникать в суть ее политики они в своем большинстве не собирались, почему и не видели разницы между императорской Россией и революционной Россией.

Это с великой грустью почувствовали русские белоэмигранты по своему прибытию в Югославию и Болгарию и потому впоследствии предпочли перебраться в Германию, Францию, США и даже Парагвай для постоянного местожительства.

Вместе с тем как раз сербы и выдвинули тогда политика-который как раз и мог сохранить Югославию,хотя сами же сербы его первые и отвергли.

Таким политиком был Дмитрий Летич чья биография описана им самим в книге вышедшей уже после его смерти в 1952 году в Мюнхене – «Из моей жизни(«Iz mog života».Dmitrij Ljotić.Minhen. 1952)».

Дмитрий Летич вступив с началом Второй Балканской войны летом 1913 года добровольно вступил в сербскую армию на должность санитара,затем с началом Первой Мировой войны стал одним из 1300 капралов,учебной части ставшей синонимом героизма Сербии,так как весь учащийся состав школы,получив чины капралов,был в полном составе отправлен в действующую армию,на фронт под Колубарой и Сувобором.

Провоевав в годы Первой Мировой войны в пехоте на должностях командира отделения,адъютанта командира батальона,командира пулеметного отделения,командира пехотного взвода и командира пехотной роты,затем он стал офицером военной разведки 4-ой военной области.Во время службы он был награжден орденом Белого орла с мечами,Золотой медалью за храбрость и французским орденом Золотого креста.

Однако Летич был хорошо образованным человеком и согласно его свидетельству самое большое влияние на него оказал известный французский математик Блез Паскаль,который вступив в монастырь стал автором философского труда глубоко проникнутого христианским духом.

Показательно что как пишет один из соратников Летича –Милутин Пропадович в своей книге «Д.В.Летич и Коммунистическая партия Югославии 1935-1945(„D.V.Ljotić i komunistička partija Jugoslavije 1935-1945“.Milutin Propadović.“Iskra“.1990 g.)» в СФРЮ где Летича считали фашистом,автор диссертации(от 2го июля 1984 года) посвященной Дмитрию Летичу, Младен Стефанович – профессор кафедры философии Приштинского университета,рассматривавший Летича и его идеи с позиций марксизма-ленинизма,самого Паскаля так же отнес к реакционером повлиявшим на формирование у Летича идей «террора над народными массами во имя христианства» и при том назвал Паскаля умалишенным.

Всилу этого нет смысла удивляться тому что в СФРЮ идеи Дмитрия Летича характеризовывались как копии то ли немецкого национал-социализма то ли итальянского фашизма,тогда как в саму их суть историки и философы бывшей СФРЮ предпочитали не вникать.

Между тем как замечает Милутин Пропадович Дмитрий Летич став заниматься политикой в 1923 году как член Радикальной партии уже 28-го июня 1931 года подготовил и представил королю проект новой конституции в которой как раз король оставался монархом неподсудным людям но ответственным перед Богом.

В новой Конституции Дмитрия Летича был предусмотрено создание децентрализованного по регионам государства,управлявшегося не партиями,к которым Летич относился отрицательно как к источнику политической коррупции в обществе и потому желал их полностью исключить из управления государством,а «сталежами (экономическим общинами)».

Согласно идеологу движения «Збор» Милославу Васильевичу «сталеж» переводимый как сословие представлял собою скорее «цех» в его средневековом понимании нежели сословие образца 19-20 веков с тем что Васильевич понимал этот «сталеж» как своего рода хранилище национально-расового идентитета, в соответствии с идеями ряда тогдашних философов.

Согласно Васильевичу «сталежы» находились под верховной властью монарха,которому эти «сталежи» служат как опора в проведении его замыслов, что в какой-то мере совпадает со взглядами Солоневича высказаннного им в книге «Народная монархия».

«Сталеж» в какой то мере был и синдикатом и политической и социальной организациями.

Вместе с тем Летич допускал создание «сталежа» и на иной основе,в частности культурной, а Васильвич доспускал и доминирование определенных аристократических «сталежей».

Согласно работам Дмитрия Летича и его соратника Милосава Васильевича в «сталежах» было бы организованно самоуправление путем выбора глав общин и одновременно осуществлялся бы выбор тайным голосованием депутатов в «Сабор(парламент)» перед которым несло бы ответственость правительство, в свою очередь подотчетное королю.

Государственное устройство ими воспринималось как устройство одной семьи,глава которой православный монарх-король,управляющий ею «соборно» в «симфонии» с православной церковью под девизом «Бог,Краль,Домачин» то есть Бог,Король,Хозяин.

Экономика была бы основана на частной собственности,но в то же время регулировалась бы государством чем была бы предотвращенна диктатура олигархов и политическая коррупция,представлявшие собою по Летичу источник политической и общественной нестабильности в обществе.

Сам Летич считал что материалистическое восприятие мира источник мирового кризиса,причем его воплощением рассматривал не только коммунизм,но и капитализм в котором общество согласно Летичу было погружено во взаимную борьбу.

Созданное Дмитрием Летичем политическое движение «Збор»,то есть сбор, представляло собою воплощение тогдашней европейской праворадикальной идеологии,стремившейся выработать не только силовые но и идеологические методы борьбы против коммунизма.Движение «Збор» было создано из нескольких праворадикальных групп «Отечество (Otadžbina)», «Сбор(Zbor)», «Боевики(Bojovnici)», «Пробуждение(Buđenje)», «Югославская акция(Jugoslovenska akcija)» объединявших представителей не только сербов,но и других югославских народов- хорватов,боснийских мусульман и словенцев.

Дмитрий Летич и члены движения «Збор»

Тем самым само движение «Збор» исповедовало свободное развитие югославских народов под управлением единого государства во главе которого стоял король.Каждый из этих народов согласно Летичу должен был развиваться исходя из своих национальных идеалов и в соответствии с теми религиозными идеалами которые были традиционны для данных народов.

Летич считал что сербская национальная идея может воплотить себя только в границах югославского государства,что требовало равноправного развития всех народов, хотя вместе с тем перед войной Летич предлагал что бы в армию призывались только сербы, тогда как из числа хорватов и словенцев в армию согласно предложению Летича(так и не осуществленному) принимались бы лишь «проюгославски» настроенные добровольцы из рядов этих народов.

Нацию Летич понимал как национально-расовую категорию однако верховным авторитетом считал не кровь или государство, а Бога.

Впоследствии епископ Николай Велимирович в присутствии патриарха Гавриила в речи на похоронах Дмитрия Летича погибшего в Словении 23 апреля 1945 года, как пишет Милутин Пропадович охарактеризовал Дмитрия Летича как «политика с крестом» и «идеолога христианского национализма». В самом движении «Збор» развивались идеалы героизма и мученичества,которые Летич требовал сохранять вне зависимости от общественного мнения.

Югославия исторически не могла быть однонациональным государством, и Летич это прекрасно понимал. Создание однонациональной Сербии было невозможно, ибо это требовало массовых выселений «инородных» масс, что привело бы к неизбежным конфликтам с другими государствами. К тому же природа местного общества, склонного к «трайбализму», приводила к тому, что государственный аппарат, раздираемый противоречиями между кланами, погружался в выяснение взаимоотношений этих кланов и становился предметом для различных манипуляций иностранными державами. Лишь большая и сильная Югославия была гарантом независимости югославских народов.

Такую Югославию нельзя было построить при абсолютном доминировании какого-либо национализма,ибо альтернативой было лишь создание целого ряда небольших «национальных» государств.

Последнее собственно и предлагали в ХIX веке русские славянофилы по планам которых такие государства существовали бы под покровительством российской императорской власти,целью которой рассматривалось строительство мирового православного государства – Третьего Рима.

Идеология строительства национальных государств на Балканах никогда особой широтой взглядов не отличалась и здесь по сути немногие понимали очевидный факт того, что миром управляет Бог, и, соответственно, религия определяет развитие общества и доминирует над нацией.

На Балканах было столь же очевидно что даже создание однонациональных государств не является гарантией защиты от вмешательства тех или иных иностранных государств во внутренние дела такого государства, которое в силу ограниченных политических и военных сил не в состоянии было защитить себя. В таких условиях следовало делать выбор, в русле какого государства следовать Сербии. Летич тогда выбрал Германию, коммунисты – СССР, а четники – Великобританию.

Сербское общество довоенной Югославии не следует идеализировать. Ведь не случайно революционные настроения получили в ней поддержку. Система родоплеменных отношений часто порождала огромную социальную несправедливость как и открытое беззаконие,а отношениях между людьми что порождало немало обездоленных.

Верхи коммунистической партии отлично чувствовали настроение народа и, следуя указаниям Коминтерна, тесно связывали борьбу за социальную правду с борьбой против религии. Сложной эта борьба не была, так как церковь находилась не в лучшем положении. Национализм не мог противостоять коммунизму, ибо был построен на пассивной защите существующего социального и политического порядка.Возглавлялся же этот порядок людьми, связанными системой отношений масонских лож и, соответственно, вольно или невольно следовавших планам мирового масонства о разжигании Второй Мировой войны.

В таких условиях для Летича включение в политическую программу элементов социальной справедливости было средством сохранения православной веры в обществе.

Это закономерно приводило к созданию своего рода югославского «национал-социализма». Сам национальный фактор в политической программе Летича носил многовекторный характер, так как он был направлен на поддержку не только сербского, но и хорватского, словенского национализма, как и остальных национальностей югославских народов под покровительством королевской власти. Собственно говоря подобная модель хотя и с «антихристианской» направленностью и была принята в послевоенной СФРЮ и такая политика и обеспечила Югославии определенную государственную стабильность.

Дмитрий Летич согласно Пропадовичу был сторонником европейского развития Югославии,но при этом он считал что современная ему Европа «продалась» идеям «богоборства» и материализма.

Те идеи которые проповедывало движение «Збор» в отличии от идей традиционных политических партий как консервативных так и либеральных представляли собою достаточно серьезную альтернативу коммунистическим идеям в сербском обществе,ибо апеллировали к духу самопожертвования и героизма, во имя сербских национальных идей «Косовского завета» и Первого сербского восстания.

Для коммунистов в соответствии с указаниями Коминтерна и решениями сьездов ВКП(б) подобные национальные организации требовавшие активной вооруженной борьбы против врагов православия,кем коммунисты собственно и были,ничем особым не оличаясь в данном случае от султана Мурата, являлись «фашистскими».

«Фашизмом» в том смысле в каком его и охарактиризовал И.В.Сталин в своих речах и трудах являлось любое европейское «праворадикальное» движение исповедовавшее методы активной борьбы против коммунизма, а был ли Летич связан с Муссолини и Гитлером или не был,для коммунистов в 30-ых годах было абсолютно не важно.

В Югославии «Збор» представлял для коммунистов последнюю преграду в завоевании симпатий в сербском прежде всего обществе и эта преграда должна была быть разрушена.

На тот момент в сербском обществе не было иной политической силы располагавшей бы идеологическим потенциалом,способным противостоять коммунистической идеологии. Как консервативные так и либеральные политики подобный идеологический потенциал утеряли,и Милан Стоядинович глава правительства Югославии который тогда являлся самым радикальным из всех правых политиков Югославии согласно Пропадовичу потому и боролся против «Збора» потому что видел что тот располагает большим идеологическим потенциалом и фактически является конкурентом Стоядиновичу, такого потенциала не имевшего и лишь копировавшего Муссолини и Гитлера.

Совершено закономерно что коммунисты развернули широкую компанию против «Збор» и регулярно срывали его мероприятия как устраивая беспорядки так и добиваясь запрета таких мероприятий полицией при поддержки части югославских.прежде всего либеральных политиков из Демократической,Республиканской и Аграрной партий обьединенных с коммунистами в Народном фронте.

Опаснее всего для коммунистов было то что Летич предсказывал что «власть пролетариев» приведет к диктатуре «богоборческой» власти и что при этом постоянно приводил примеры из положения в СССР.

Так он писал что «та страна живет под таким террором какой в Европе невозможно представить и в бедности которую невозможно и представить в Европе» («Drama savremenog čovečanstva».Dmitrij Ljotić) и что за двадцать лет советской власти «…несколько миллионов людей,жен и детей,убито а свыше двадцати миллионов человек умерло от голода,тогда как число посланных на принудительные работы в концлагерях за это же время оценивается в десятки миллионов.»(«Sad je vaš čas i oblast tame-Luka 12;53-Ko i zašto proganja Zbor».Beograd.1940).

В то время для коммунистов использовавших в своей пропаганде термин «матери России» и сделавших все что бы опорочить как самих русских белоэмигрантов так и их свидетельства,подобные заявления исходившие уже от собственно сербского движения были очень опасны и потому они их характеризовали как ложь и клевету,хотя после 1948 года сами средства массовой информации Социалистической Федеративной Республики Югославия стали об СССР писать и говорить практически тоже самое.

В печатном издании движения «Збор»-«Билтен» в номере от 12-го июля 1939 года („D.V.Ljotić i komunistička partija Jugoslavije 1935-1945“.Milutin Propadović.“Iskra“.1990 g.) писалось: «Совдепия свою внешнюю политику основала на следущих принципах:

а)Вера в то что произойдет мировая большевистская революция;

б)Вера в то что это может произойти только в ходе мировой войны;

ц)Понимание того что предыдущая политика Коминтерна в Европе,через коммунистическую партию во Франции и рабочей партии в Англии,а позднее через Народный фронт во Франции морально ослабили Англию и Францию, способствовало их военному разоружению,что отлично послужило психологической приманкой,усилению и вооружению Германии и Италии и дало возможность противопоставить один блок другому,без чего невозможна мировая война,и что как все более очевидно не было бы возможным без предыдущей политики Коминтерна

д)Понимание что самый разумный шаг Совдепии и Коминтерна заключался в том что через коммунистические партии как Народный фронт во Франции и остальных коммунистов и левых во Франции и Англии и в остальном мире, осуществленно соединение Италии и Германии осью приятельства и союза,чем объединены два схожих революционных темперамента и что двинуло их объединенными силами осуществлять свои планы,чем возможность мирового вооруженного конфликта увеличена до предела;

е)Понимание того что Коминтерн через коммунистические партии и остальные левые элементы во всем мире которые тогда когда Англия и Франция находились на верху своей военной мощи,трубили о мире и разоружении, а ныне когда и Германия и Италия вооружились и усилились,без отдыха трудятся дабы мировая война как можно скорее началась но без советского непосредственного и массового участия…;

ф)Убеждение в том что эта мировая война продлиться столько сколько революционные бацилы будут сохранять жизнеспособность через деятельность сознательных и несознательных агентов на фронте и в тылу а затем развившись приведут к мировой революции.»

Впоследствии один из руководителей Коммунистической партии Югославии Милован Джилас писал, что он как и многие другие члены руководства югославских коммунистов полностью поддержал идею пакта «Риббентроп-Молотов» ибо по его мнению нападение Германии на Польшу привело бы к нападению Англии и Франции на Германию и тем самым к началу мировой войны в которой возникли бы идеальные условия для расширения идей социализма между воюющими сторонами («A Conversation with Milovan Djilas».Encounter. 29.12.1979)

Вполне закономерно что Дмитрий Летич по сути единственный из югославских политиков смог предвидеть то что произойдет заключение пакта «Риббентроп-Молотов» тогда как все остальные политики Югославии как пишет Милутин Пропадович данным пактом были изумленны.

Летич понимал что движение «Збор» не имело ни сил ни возможности что-то изменить направление в котором двигалась Югославия,ибо ни политические ни церковные власти не понимали той опасности которую несли для тогдашней Югославии коммунисты. Последние подрывали фундамент на котором была создана сербская национальная идея символизировавшаяся «Косовским заветом»-православную веру и тем самым делали бессмысленным этот «Косовский завет» а тем более всякую борьбу за Косово.

Сам Дмитрий Летич в мае 1942 года («Priča o jednom čuvaru prugi».D.V.Ljotić.“Narodni put“.Maj 1942) писал о движении «Збор»: «Мы годами и годами были подобны стрелочнику на железной дороге, который пытается своим фонарем дать сигналы мчащемуся поезду.Мы давали сигналы и машинисту и кочегару, начальнику поезда и проводникам,давали и пассажирам. И это были несложные для понимания вещи-весьма простые истины,о том что впереди поезд ждет огромная опасность, что надо остановить поезд,что дорога в плохом состоянии а мост еще немного и снесет наводнение, тогда как на другой стороне реки уже нет ни дороги ни насыпи.Машинист в ответ на все это ударил по фонарю стрелочника и он выпал у него из рук.

Поезд победоносно прошел мимо несчастного стрелочника и его разбитого фонаря.А потом случилось то что стрелочник и хотел предотвратить…Трагедия огромная и невиданная.Страшные крики о помощи.Неисчислимые жертвы.

Так всегда бывает когда когда сигналы не бывают поданы. Поезд идет, дорога свободна,а стрелочник заснул.Его фонарь едва мерцает рядом с его кроватью и поезд идет к катастрофе.

Но также бывает когда сигналы подаются но никто не хочет их увидеть. Тогда в этом втором случае трагедия не в опозоренном стрелочнике и его разбитом фонаре. Трагедия в сошедшем с рельс поезде,перевернутых и разбитых вагонах.в пассажирах-раздавленных и покалеченных.Стрелочник и его разбитый фонарь в этом случае являются лишь объяснением того почему трагедия произошла…

С марта 1939 года наши сигналы воплотились в наш «Билтен», так как один за другим наши предыдущие издания были запрещены. Тогда мы и все силы положили на издание «Билтена» и приблизительно каждые десять дней выходил один номер и так продолжалось полтора года.

Для этого не было достаточно несколько абзацев.Поэтому было написано за 80 недель свыше тысячи трехсот печатных страниц.Лишь бы несколько важных истин узнали машинист и кочегар,начальник поезда,проводники и пассажиры мчащегося сквозь охватывавшую землю ночь, поезда звавшегося Югославия.

…Мы не выполнили нашу задачу.Катастрофу не предотвратили.Сейчас мы будем лишь свидетелями перед следственной комиссией которая должна появиться»

Данными строками Летича и можно объяснить политику «Збора» и не только судьбы тогдашней Югославии,но и всю судьбу сербского народа в 20 веке,пережившего сокрушительную духовную катастрофу с победой коммунизма.

Данными строками Летича и можно объяснить политику «Збора» и не только судьбы тогдашней Югославии,но и всю судьбу сербского народа в 20 веке,пережившего сокрушительную духовную катастрофу с победой коммунизма.

Дмитрий Летич потому и хотел приблизить сербов к Европе, так как считал, что православие лучше сохранится в обществе, где будут строго соблюдаться законы, и где за нарушение законов последуют наказания вне зависимости от личных связей.

Очевидно было однако что то, что предлагал Летич, оказалось ненужным большинству сербского народа. Именно поэтому этот народ и пошел за Тито, который насадил в стране систему мафиозных отношений, в которых главенствовало наличие нужных связей и ничего больше,но одновременно Тито установил в той же Сербии режим такого государственного террора с каким ни немецкая оккупация не могла сравниться ни действия четнических «черных троек».

Следует признать, что именно русские стали причинами этого раздвоения ибо именно русские и составляли главную массу военнослужащих Красной армии и органов НКВД, без помощи которых Коммунистическая партия Югославии никогда бы не победила в Сербии.

Хотя партизаны, состоящие в большинстве из сербов считали, что именно они опять победили «швабов»,на самом деле партизанские части и соединения Иосипа Броза Тито к Белградской операции были допущены после настойчивых просьб самого Тито Сталину, ибо нужды в их плохо вооруженных и не обученных войсках особой не было.

Британский военный историк Лидделл Харт, считавший что вообще почти все «движения сопротивления» в Европе были «бессмысленными»,приносившие больше вреда чем пользы,главную роль в прорыве немецкой обороны в Белграде придавал советским войскам под командованием маршалла Толбухина (“History of the Second World War”.Liddell Hart.Book Club Associates.London).

Американский военный историк Вернер Рингс (“Life with enemy”.Werner Rings.Doubleday Inc.,Garden city,New York.1982) писал что: «…Опыт Югославии не отличается от опыта других европейских стран.Успехи вооруженных движений сопротивления могли быть значительными, но человеческие потери были огромны ,их военная ценность была не слишком существенной,а стратегическая ценность на удивление мала».

Вернер Рингс так же писал что командование союзников лишь после немецкого нападения на Дырвар (25-го мая 1944 го года),стала придавать военную ценность действиям партизан Тито. Сам факт того что немецкие войска оказавшись в ловушке в Греции из-за перехода на сторону СССР Болгарии и Румынии, смогли в основной своей массе выйти оттуда маршем через всю Югославию,говорит о том что партизанская армия Тито не могла им противостоять несмотря на массированную помощь оружием и боеприпасами союзников как и их воздушной поддержке.

Красноармейцы в центре Белграда

Даже в январе 1945 года немецкие войска согласно Миловану Джиласу смогли в ходе контрнаступления нанести поражение силам 1-ой армии НОАЮ в Среме и силам 3-ей армии на Драве, а также успешно обороняли Беляну от сил 2о-й армии НОАЮ в северной Боснии.

В конечном итоге свидетельством не слишком высокой эффективности как партизан так и четников были и потери вермахта на данном театре боевых действий,ибо всего согласно данным немецкой Верховной команды от 7го апреля 1945 года(«Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wermacht». Das buch 8.Bernard&Graefe Verlag.Muenchen) в ходе операций на Балканах ,то есть на территории Югославии,Албании и Греции от 22-го июня 1941 года до 31-го марта 1945 года немецкие войска потеряли убитыми 20276 человек а пропавшими без вести 21848 человек.

Таким образом лишь благодаря наступлению Красной армии вермахт был вынужден отступить из Сербии,ибо не будь этого наступления,выходившие из Греции немецкие войска окончательно покончили бы со всяким вооруженным сопротивлением в Сербии.

Однако наступление Красной армии привело не только к победе партизан но и к поражению сербских четников Драже Михайловича. Сербские четники тогда, ожидали как писал сербский историк Милослав Самарджич войска «славянской матери-России» в 1944 году и так по приказу от 31 октября 1944г. начальника штаба четнического Равногорского движения Сербии дивизионного генерала Мирослава Трифуновича четникам запрещались любые вооруженные конфликты с Красной Армией и они обязаны были избегать критики коммунизма, а главными противниками должны рассматривать немцев.Однако при наступлении Красной армии сербские четники ею или расстреливались или арестовывались,после чего передавались партизанам Тито.

Сербские четники входят в Крушевац после ухода немцев,но до прихода Красной армии

Русские, являясь «главными винтиками» и исполнителями плана по насильственному искоренению православия на Балканах путем внедрения идей коммунизма здесь для Сербии тогда сыграли худшую роль нежели немцы,турки албанцы и англичане ибо последние народы во всех своих действиях не нанесли столько ущерба сербской православной церкви, сколько нанес Коминтерн, волю которого выполняла КПЮ.

Это зло, запущенное из Москвы, и ударило по ней бумерангом различных балканских военно-политических авантюр в которые СССР а потом и Российскую Федерацию втягивал аппарат созданный Тито.

Тито и Сталин-дружба навсегда

Сама правящая сербская номенклатура возникшая при Тито была произведением влияния Коминтерна и его идей на сербские села Боснии, Герцеговины, Косово и Черногории. Оставшись без Тито эта номенклатура народу не могла предложить ничего иного, кроме политики постоянных внешнеполитических интриг, смысл которых не стал ясен и ей самой. В таких условиях, уже по велению каких-то высших законов, вооружение насилие было неотвратимо и не имеет значения, в каком облике и от кого исходило оно.

В недрах этой номенклатуры исчезла естественна склонность человека находящегося во главе государства к компромиссам, ибо он не может не учитывать интересы других людей.

Сербский народ при Тито пошел на поводу у коммунистов и отверг православие а тем самым и «Косовский завет».Правда этот коммунизм не проник настолько глубоко в народную мораль как в великорусском народе,и потому лишь часть сербов подверглась полному коммунистическому генезису по созданию нового человека.Подобные «югославы» в сербском народе переставали себя ассоциировать с сербским народом,однако в этом народе, особенно в самой Сербии сохранились еще национальные традиции.

Покорность, прежде всего духовная, порочной власти даром не проходит даже при попытках оправдать ее заботой о высших целях. Жизнь в обществе, построенном на таких принципах, людям может лишь опротиветь, и, в конце концов, возобладает вера в силу денег, которые ныне совершенно закономерно и стали основой жизненной философии во всем мире.

Сербы, несмотря на свои крепкие моральные устои, были сломлены несколькими десятками лет насильственно внедряемого атеизма. Коллективное отрицание существования Бога, а тем самым и отказ от установленных им законов приводили к куда более тяжелым последствиям, нежели нарушения морали в обществе, где религия, пусть и формально, сохранялась.

Современный сербский характер создавался при Тито, при котором физически и духовно с корнем выкорчевывался носитель сербского национального духа и в сербах закладывался новый дух. Для народа же образцом были уже не князь Лазарь и Милош Обилич, а Иосип Броз Тито.

Памятник Иосипу Брозу Тито

Списывать все только на одну силу Нового мирового порядка нельзя, ибо он, как показал опыт, действует не столько силой, сколько подкупом и обманом. Люди в своем большинстве должны «созреть» ради того, чтобы быть подкупленными и обманутыми.

Сербы и продемонстрировали подобное «созревание». Психология личного интереса,привела к тому,что сербы в политике стали терять связь с реальностью.

Само общество, погруженное в борьбу различных групп ради получения тех или иных видов прибыли притом не брезговавшее ничем в этой борьбе, оказалось легкой добычей для тех, кто имел вековой опыт в манипулировании массами.

Такая психология личного интереса сама уничтожила всех тех, кто готов был бороться во имя высших интересов общества.

При этом как раз в Сербии при Иосипе Брозе Тито номенклатурой велась самая последовательная борьба во всей бывшей СФРЮ самой номенклатуры против национализма.

Руководство Компартии(Союза коммунистов) Югославии поручило руководство социалистической республикой Сербией худшему психологическому типу человека, которому категорически запрещалось ещё в вермахте быть использованным на командных должностях- «глупому» и «старательному».

Созданная на таких основах сербская номенклатура посчитала, что может приказом временно сделать народ национальным лишь настолько, насколько допускают её интересы, а при необходимости и Богу давать приказы. Причём быть сербом для них значило лишь слепо выполнять приказы сверху и соблюдать внешнюю фразеологию и атрибутику без всякого внутреннего морального-нравственного изменения.

Номенклатура возникшая на революционных лозунгах «грабь награбленное» быстро превратились в олигархию,при том лишенную чувствах долга по отношении к исторической миссии сербского народа,являвшейся для коммунистической идеологии «пережитком прошлого».Уничтожив былой господствующий слой Сербии якобы из-за «сотрудничества с врагом», сама номенклатура СФРЮ после конфликта Иосипа Броза Тито и Иосифа Виссарионовича Сталина, стала ключевым союзником США на Балканах.

В силу этого СФРЮ получала десятки миллиардов долларов в виде кредитов и безвозвратной помощи,ее армия получала новые системы вооружения,ее промышленность получила доступ к западным технологиям и западным рынкам а ее граждане могли беспрепятственно разъезжать по Европе,в том числе по покоренной США и Великобританией, Германии куда те же сербы отправлялись с куда большей охотой нежели в Косово, считая видимо что немцы обязаны были им,как проверенным «антифашистам» предоставлять работу как искупление за Вторую Мировую войну и терпеть на своей земли тысячи балканских уголовников.

В итоге в бывшей СФРЮ, где Летич был провозглашен фашистом и предателем а его труды были запрещены,номенклатурный аппарат этот поезд под именем Югославии продолжил вести к катастрофе,предсказанной Дмитрием Летичем.

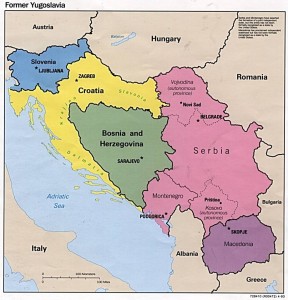

Югославия в 1992 году

Oleg Walezkij «Hoffnung für Syrien» (2016 january)

Публикуем перевод на немецкий язык статьи Олега Валецкого о войне в Сирии “Осень в Сирии: солдат удачи Олег Валецкий расставляет всё по местам“. Перевод статьи был опубликован в немецкой газете “ZUERST”.

Der renommierte russische Militärjournalist Oleg Walezkij

beschreibt für ZUERST! die Situation im Nahen Osten.

OLEG WALEZKIJ

Oleg Walezkij wurde 1968 in der Ukraine geboren. Er nahm an den Balkankriegen in Bosnien-Herzegowina (1993–1995), im Kosovo (1999) und in Mazedonien (2001) teil. Anschließend arbeitete er in verschiedenen Organisationen, die sich unter anderem mit Minenräumung im ehemaligen Jugoslawien, im Irak und in Afghanistan beschäftigen. Walezkij ist Publizist und schreibt regelmäßig über militärhistorische, militärpolitische und militärtechnische Themen.

Die Lage ist äußerst schwierig: Millionen Flüchtlinge befi nden sich allein in Syrien sowie in Nachbarländern und anderen, weiter entfernten Staaten. So sehr die Flüchtlinge, die der angeblichen „Tyrannei“ Baschar al-Assads entronnen sind, ein „heißes“ Thema der Massenmedien wurden, so wenig wurden es die Flüchtlinge, die sich vor dem Terror der bewaffneten „Opposition“ in jenen Gebieten verstecken, die von syrischen Regierungstruppen kontrolliert werden. Allein in der Hafenstadt Latakia befi nden sich derzeit Hunderttausende dieser Flüchtlinge. Die Wirtschaft Syriens steckt zudem in einer tiefen Krise.

Es sind nach UN-Angaben bereits mehr als 200.000 Menschen in diesem Krieg umgekommen. Die syrische Armee hat die Hälfte ihres Bestandes eingebüßt. Überall wird Krieg geführt, und das nicht nur zwischen den Anhängern der Regierung und verschiedenen „Oppositions“-Gruppen, sondern auch zwischen den „Rebellen“ unterein ander. Die sogenannte „Freie Syrische Armee“ besteht faktisch aus syrischen Flüchtlingen, die der türkische Geheimdienst in Lagern in der Türkei rekrutiert hat. Sie hat nur geringen Einfl uß auf das Geschehen in Syrien. Sie stützt sich auf die Kräfte der „Unterstützungsfront der Bevölkerung Großsyriens“ („Al-Nusra-Front“).

Al-Nusra kontrolliert Gebiete in Syrien nur dank der türkisch-syrischen Grenzübergänge. Der Hauptstützpunkt von Al-Nusra in Syrien befi ndet sich in den Provinzen Idlib und Nord-Latakia mit Schwerpunkten in den Städten Tamana, Latamni, Chodschechun, Idlib, Ariecha, Artun Neman und Dschisr al-Schuchur und wird aus Lagern in der Türkei mit Waffen, Munition und Rekruten versorgt. Die Stadt Salma, 40 Kilometer von Latakia entfernt, wird direkt vom türkischen Territorium aus unterstützt, das von Luftabwehrsystemen vom Typ „Patriot“ (aus US-Produktion) geschützt wird.