Ободриты, Лютичи, Руяне ( Часть III )

Выдающимся свидетельством связей через Балтийское море является набор золотых украшений из Хиддензе, не имеющий себе равных ни в Центральной, ни в Северной Европе.

Даже криминалистическое расследование не смогло до конца выяснить обстоятельства этой находки. Во время шторма с 12 на 13 ноября 1872 г. сокровище было вынесено морем на сушу то ли из обломков корабля, потерпевшего крушение в эпоху викингов, то ли из сооруженного тысячу лет тому назад укрытия. Изготовлено оно во второй половине X в..

Золото Хиддензе-это состоящее из 16 частей золотое ожерелье весом 596,20 г; крупная плетеная шейная гривна; круглая фибула из тонкой золотой и двух серебряных пластин, украшенных звериным орнаментом в технике зерни и скани (в центре фибулы крестообразная композиция в перегородчатой технике, инкрустированная альмандином или стеклом); десять крестовидных подвесок, каждая из которых увенчана птичьей головой с мощным клювом, сквозь которые продевался шнур, скреплявший ожерелье; четыре маленькие подвески, служившие промежуточными звеньями ожерелья. Крестовидные подвески представляют собой яркий образец синтеза христианской символики с языческой звериной орнаментикой Их форма некоторыми исследователями рассматривается как переработка языческих серебряных «молоточков Тора». — Прим. перев.. Чудовище с клювовидной пастью, ушами и глазами глядит с христианского креста.

Украшения и их орнаментация выполнены в позднем еллингском стиле в Дании последней четверти X в., отмеченном уже сильным христианским влиянием. На Рюген оно попало либо как военная добыча, либо как последствие кораблекрушения, случившегося близ Хиддензе.

Связи и отношения славянских племен южного побережья Балтийского моря со скандинавами и восточной Прибалтикой подвергались значительным колебаниям в переплетении торговли и разбоя, военных и мирных контактов. IX столетие выделяется все возрастающей интенсивностью торговых сообщений, охвативших постепенно все пространство вокруг Балтийского моря. Оседание скандинавских поселенцев на южном побережье Балтики и славянских ремесленников и торговцев в датских и шведских приморских торговых центрах придавало возникающей торговой сети относительную прочность. X столетие в целом на Балтике было временем подъема торговых связей, в которых участвовали также и заселенные руянами, лютичами, обод-ритами области к западу от Одера. Количество монетных кладов значительно возрастает; эта тенденция сохраняется и после лютич-ского восстания 983 г. и освобождения племен между Одером и Кильской бухтой от эксплуатации немецким феодальным государством и немецкой церковной организацией. Серебряная десятина и рыночные пошлины более не уходили в Магдебург, Гамбург, Бремен и другие центры Западной Европы, но оставались в стране, создавая для возникающего господствующего класса большие возможности участия в балтийской торговле. До середины XI в. продолжался мощный подъем экономики, но одновременно учащались взаимные пиратские нападения.

В 1042 г., как сообщает Адам Бременский, славянское войско грабительским походом прошло по всей Дании до Рибе. На обратном пути под Хедебю оно было полностью уничтожено. В 1066 г. Хедебю был разрушен восставшими ободритами. В свою очередь в 1043 г. датчане под водительством конунга Магнуса напали на цветущий раннегородской центр Волин: «наступило крушение торговли». Апогей деятельности ранних приморских торговых мест и ранней организации торговли к середине XI в. был в прошлом. Началась фаза упадка, на протяжении которой в процессе укрепления феодальной государственности в Польше, Дании, Швеции и с увеличением сети коммуникации в Центральной и Западной Европе начинает выдвигаться купец нового типа, подготавливающий становление средневекового бюргерского города.

Глубокий кризис объединений ободритов и лютичей, их ожесточенная борьба между собою и с саксонскими, немецкими, датскими и польскими попытками завоевания обозначили переходный период к высокому средневековью (ХII-ХIII вв.).

Это противоборство вызвало к жизни два достижения: во-первых, значительный прогресс в архитектуре оборонительных сооружений, городищ; во-вторых, возникновение своеобразного руяно-лютичско-поморянского храмового зодчества.

Городища в славянских землях строили начиная с VII в. В XI-XII вв., эпоху, характеризующуюся борьбой между возникающими феодальными силами внутри страны и обороной от нападений извне, деревянное зодчество достигло высокого уровня, особенно у ободритов. Появляются сложные конструкции укреплений с башнями и особо тщательно защищенными воротами, им соответствует внутренняя застройка, отвечающая возрастающим потребностям формирующегося феодального класса с дворцовыми палатами, ювелирными мастерскими, сокровищницами и дренажными сооружениями. Плоскости и детали стен, как правило, украшались резьбой по дереву.

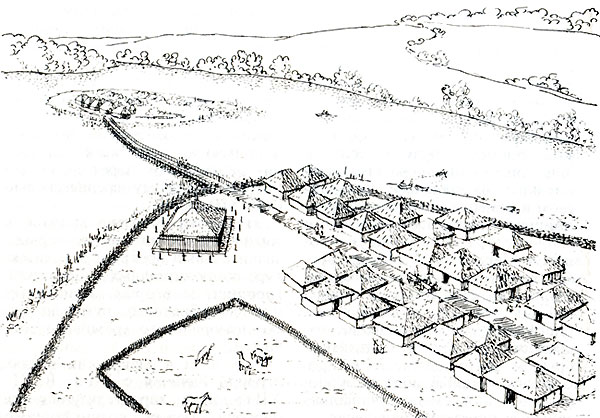

1. Поселение в Гросс-Раден (реконструкция)

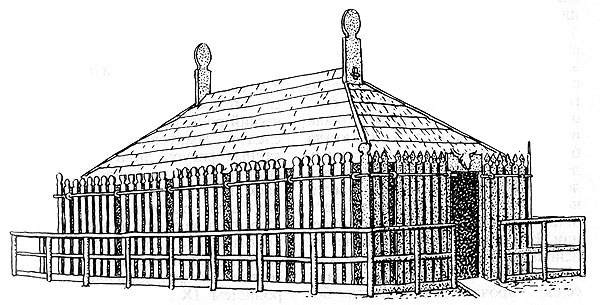

Храмовая архитектура была областью творчества прежде всего вильцев-лютичей, руян и поморян. Оборона от завоевательных устремлений немецких феодалов, непосредственно связанных с христианизацией, выдвинула лютичей на передний край борьбы против проникновения христианства и привела к образованию (не без воздействия христианской обрядности) храмовых языческих культов. Архитектура такого рода храмов нам известна главным образом по описаниям духовенства и — весьма фрагментарно — по археологическим раскопкам. Лишь в самое последнее время раскопки в Гросс-Радене (илл. 1) под Шверином позволили составить определенное представление о западнославянском храмовом зодчестве (илл. 2). Одно из самых ранних описаний славянского храма дано в начале XI в. Титмаром Мерзебургским в его сообщении о таинственной Ретре, до сих пор неидентифицированном святилище лютичей в пограничной области между толленсами и редариями. Описанный Титмаром храм, видимо, стоял поблизости от озера Толлен. Титмар пишет: «В области редариев лежит треугольный и троевратный град Ридегост, окруженный огромным, для туземцев неприкосновенно-священным лесом. Двое его ворот открыты всем для входа. Третьи, самые малые, восточные ворота ведут к тропе лежащего поблизости весьма мрачного озера. В граде находится лишь искуснейшим образом воздвигнутое деревянное святилище, стоящее на фундаменте из рогов различных животных. Снаружи стены его украшены, насколько можно видеть, великолепно вырезанными изображениями богов и богинь. Внутри же стоят сделанные человеческой рукой боги, каждый с вырезанным именем; устрашения ради одеты они в шлемы и панцири; высший бог зовется Сварожиц, и все язычники его особо почитают. Регалии его могут быть вынесены оттуда лишь в случае войны и только спешенным воином.

2. Славянский храм на поселении Гросс-Раден

Для тщательного сбережения святилища назначают туземцы особых жрецов. Когда собираются там для жертвоприношения божкам или во искупление их ярости, жрецы могут сидеть, в то время как все остальные стоят; таинственно бормочут они все вместе и, трясясь, разгребают землю, чтобы бросанием жребия обрести уверенность в вопрошаемых вещах. Затем покрывают они жеребья зеленым дерном, крестообразно втыкают в землю два копья и со смиренной покорностью проводят над ними жеребца, который, как самый крупный из всех, почитается ими священным; получив сначала ответ в падении жребия, о том же самом они затем вопрошают божье животное. Совпадут оба раза признаки-тогда они осуществят это. Иначе же народ воспротивится. Свидетельствует также старое, многократно уже опровергнутое как ложное, известие, что поднимается из озера огромный кабан с белыми, блистающими от пены клыками, исполненный радости, ужасно валяется в болоте и предвещает этим, что предстоит тяжкая, горестная и длительная внутренняя война».

Столь же великолепно был выстроен и отделан храм в Арконе, разрушенный в 1168 г. датскими завоевателями. Саксон Грамматик составил его детальное описание: «Посреди города находится ровная площадь, на которой возвышается выстроенный из дерева храм искусной работы, почитаемый не только из-за великолепия отделки, но и по святости установленных в нем изображений божков. Снаружи храм украшался тщательно изготовленными скульптурами; изукрашен он был грубыми и неуклюжими образами различного рода. Для входящих был открыт единственный вход.

Само святилище заключено в две ограды. Внешняя, состоящая из стен, покрыта пурпурной кровлей; внутренняя, опиравшаяся на четыре столба, вместо стен блистала завесами; эта часть, кроме кровли и малого покрытия, не имела с внешней ничего общего. В святилище установлена огромная, превосходящая человеческий рост фигура с четырьмя головами и столькими же затылками, вызывающими удивление, потому что два из них обращены к груди, а два за плечи. При том казались как передние [головы], так и задние, одна глядящей направо, а другая налево. Бороды были изображены обритыми, волосы остриженными, так что казалось, усердие художника подражало обычаю руян в уходе за волосами. В деснице [идол] держал рог для питья, исполненный из различных металлов, который жрец ежегодно должен был наполнять вновь, чтобы по состоянию жидкости предсказать урожай грядущего года. Левая рука, упертая в бок, образовывала дугу. Одежда была изображена такой, что достигала бедер, изготовленных из разных деревьев и так связанных в коленных суставах, что место соединения можно было разглядеть лишь при тщательном рассмотрении. Ноги покоились на почве, их основание было скрыто в земле. Неподалеку оттуда висели узда и седло и прочие «знаки власти» божества; чудодейственность его умножал меч чудовищной величины, лезвие и рукоять которого, помимо превосходной чеканной работы, выделялись серебряной поверхностью». Храм и изваяния богов, по-видимому, действительно были подлинными художественными произведениями, способными воздействовать на образованного и искушенного в романском строительном искусстве священника. Некоторые деревянные фигуры из дуба, найденные в Альт-фризаке у Нойруппина, на о. Фишеринзель в озере Толлензе, у Нойбранденбурга в Берен-Любшине и в Шарсторфе, дают лишь очень приблизительное представление об искусстве скульптуры у славян. По-видимому, здесь мы имеем дело с фигурными изображениями, относящимися к культу предков, или же с идолами из второстепенных, локальных культовых мест. Искусство деревянной скульптуры не ограничивалось более или менее ясными фигурными изображениями, но склонялось и к стилизации. Интересный пример такого рода стал известен после последних раскопок в Гросс-Радене под Шверином. Стены постройки длиной 11,5 м и шириной 7 м были отделены 100 дубовыми скульптурами примерно в человеческий рост, которые, несомненно, следует трактовать как стилизованные фигуры людей. 53 из этих скульптур были найдены в ходе раскопок; остальные погибли, когда была разрушена постройка. Украшенное таким образом здание представляло собою особое сооружение, расположенное на краю поселения, непосредственно перед городищем IX в. Несомненно, оно служило культовым местом, храмом или залом для собраний.

Сколь значительную роль стали играть выразительные изображения мифологических, а может быть, эпических и иных персонажей в художественных и общественных представлениях некоторых славянских племен позднего периода, показывают немногие сохранившиеся каменные рельефы с Рюгена и из Поморья, относящиеся к XII в.

Славянские племена, обитавшие между Одером и восточным Гольштейном, наряду с другими народами стран Балтийского моря внесли собственный и разносторонний вклад в развитие экономики и культуры раннего средневековья. Историческая их деятельность неразрывно связана с освоением и развитием юго-западных прибрежных областей Балтики в один из решающих периодов европейской истории.