ОБОДРИТЫ, ЛЮТИЧИ, РУЯНЕ

Йоахим Херрман

Полностью текст книги см. на сайте «Historic.Ru: Всемирная история»

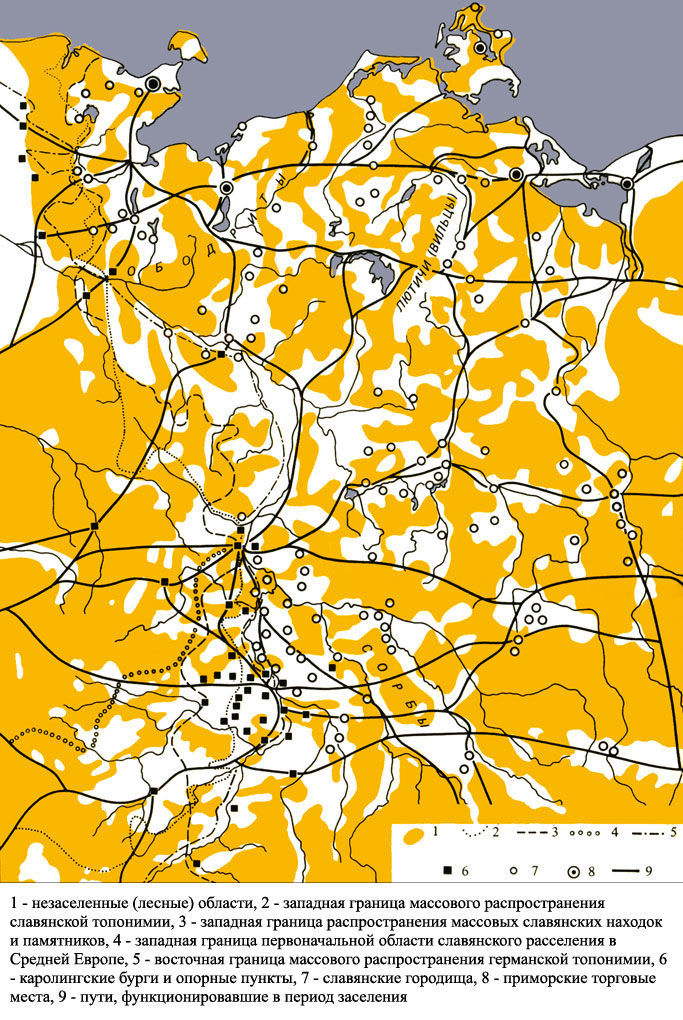

Славянские племена расселились на южном побережье Балтийского моря от устья Одера до Кильской бухты не позднее конца VI в. Руяне — «ругины», рюгенские славяне впервые появляются в источниках VII в. в связи с попытками англосаксонских миссионеров распространить христианство на Балтике. В 738 г. во время похода Карла Мартелла франкам стали известны «вильцы» (с X в. называвшиеся также лютичами); новый поход против них совершил в 789 г. Карл Великий, его войска дошли до крепости короля племенного союза вильцев Драговита (видимо, городище Форверк близ г. Деммин на р. Пене3); союзником Карла в борьбе против саксов, данов и вильцев стал третий из славянских племенных союзов Балтики, ободриты, часто воевавшие с вильцами-лютичами «из закоренелой вражды», как отмечают франкские анналы под 808 г.

Городище племенного короля ободритов находилось в Мекленбурге, близ Висмара. Это место, как сообщает около 965 г. Ибрагим ибн Якуб, называлось Велиград; саксы его обозначали (в 995 г.) «Михеленбург»; у хрониста Адама Бременского говорится о «Магнополисе» (калька славянского названия); во всех случаях значение совпадает — «великий, большой, главный город». Со своей стороны датчане называли его Рерик (от др.-исл. reyrr — «тростник», по расположению в старой озерной котловине, покрытой густыми зарослями тростника); племя ободритов они называли «ререги».

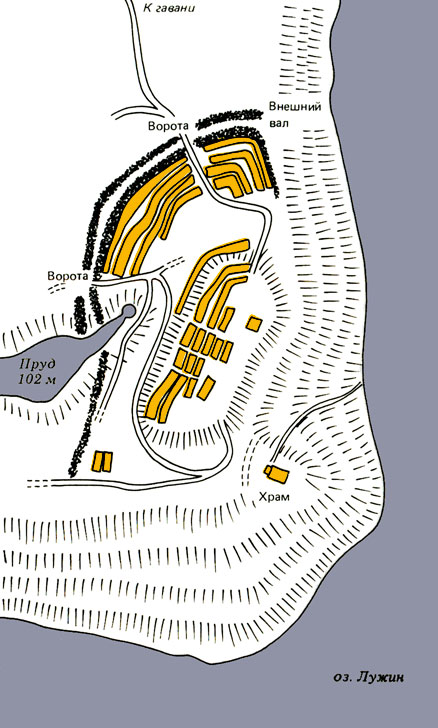

Согласно «Баварскому географу» (сер. IX в.), племенные союзы вильцев и ободритов состояли каждый из четырех союзных племен. Четырьмя коренными племенами вильцев-лютичей были кессины, жиржипане, толленсы (от оз. Толлен) и редарии; в ободритский племенной союз входили вагры, полабы, собственно ободриты (бодричи) и варновы (по р. Варнов). Каждое из этих племен управлялось своими вождями, имело своих богов и городища. Наиболее известные городища: в Вагрии Ольденбург, или по-славянски Старигард, «civitas maritima», приморское торговое место, как называет его Адам Бременский; в Полабии — Ратцебург; в земле ободритов — Мекленбург-Рерик; в земле кессинов — Фрезендорф и Кессин, Суков и Тетерев — у жиржипан. Равенсбург близ Нёйбранденбурга в земле толленсов, Замковая Гора у Фельдберга в земле редариев (илл. 1) и многие другие относятся к древнейшим городищам этих племен. Главным святилищем племенного союза лютичей-вильцев был до сих пор не локализованный храмовый город Ретра, находившийся на границе между толленсами и редариями. На о. Рюген уже в IX в. располагался храмовый город Аркона. Остальные важнейшие городища руян (или ранов, рюгенских славян) располагались у Гарца на оз. Херта и у Ругарда под Бергеном.

1. План городища на Замковой горе (Шлосберг) в Фельдберге

Ранние этапы формирования этих трех племенных групп остаются во многом неясными, однако, несомненно, укладываются в общие рамки славянского расселения VI в. Путь продвижения вильцев из польских предгорий Карпат и Силезии вниз по Одеру прослеживается в конце VI — начале VII в. по распространению фельдбергской керамики (связанной с южными традициями) и больших племенных городищ. В этих крупных общинных укреплениях, веерообразно распространившихся по Нижнему Одеру большими группами, насчитывавшими сотни и тысячи людей, жили первые поколения переселенцев8; социальная дифференциация внутри общин, судя по имеющимся данным, была незначительной.

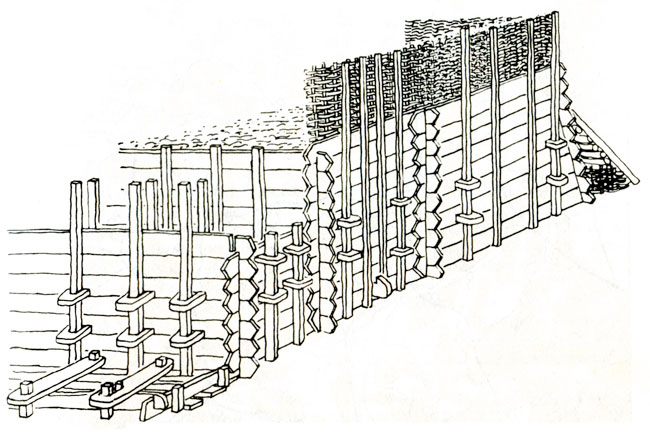

Ободритские городища имеют совершенно иной облик: небольшие, с мощными укреплениями, они рассчитаны на узкий круг людей, племенную знать и дружины, в то время как основная часть соплеменников жила поблизости на укрепленных предградьях или открытых поселениях. Наряду с балтийскими в IX в. известны ободриты на Дунае, поблизости от Белграда: видимо, именно здесь находилась основная, исходная территория этого племени, откуда часть ободритов (вероятно, после аварского вторжения 568 г.) переселилась на север, к Балтийскому морю. Здесь после переселения и были выстроены укрепленные центры племенной знати, а столицей племенного союза ободритов стал Велиград (Мекленбург). Уже древнейшие оборонительные сооружения мекленбургского городища представляли собою внушительный деревоземляной вал 12 м шириною и свыше 5 м высотой. Основу конструкции составляли вертикально поставленные брусья по фронтальной и тыльной сторонам укрепления, связанные между собою балками и досками; для большей прочности эта конструкция была заполнена землей. Этот способ строительства можно определить как столбово-панцирную конструкцию (отличную и от решетчатого деревянного каркаса польских городищенских валов, и от срубной деревянной основы валов восточнославянских городищ). В следующих столетиях она применялась, иногда в сочетании с другими типами конструкции, у ободритов, а также у более южных славянских племен междуречья Эльбы и Заале, в Чехии и Моравии (илл. 2). Там, где имелся известняковый плитняк, панцирные кладки сооружали полностью или частично из камня. Этот способ строительства уходит корнями в позднюю античность. Он применялся в крепостном строительстве как франками, так и славянами и наконец был перенят даже датчанами. Крупные датские государственные крепости на рубеже I и II тыс. н. э. были построены по тому же принципу. Однако современные раскопки дали пока слишком фрагментарный материал, для того чтобы составить полную картину условий, при которых распространился этот способ строительства укреплений.

2. Вал городища Шарсторф (реконструкция)

Первые столетия славянского заселения принесли в страну некоторые важные хозяйственные достижения. Во-первых, в полеводстве вводится возделывание ржи, что ведет к росту продуктивности и стабильной урожайности славянского земледелия. Во-вторых, быстро распространяется широкое использование железного сырья, которое в виде болотных руд имелось практически во всех местностях. Выплавка металла из болотных руд осуществлялась примитивным способом, часто она практиковалась крестьянами в качестве сезонного промысла. В-третьих, на удобных лесных пастбищах Мекленбурга и восточного Гольштейна быстро развивается скотоводство (разведение быков, свиней, овец и коз). Частично ободриты специализировались и на коневодстве, позволявшем экспортировать лошадей и широко применять их в сельском хозяйстве.

В IX-X вв. складывается стабильное расселение, численность населения постоянно растет, сеть городищ покрывает страну. Поселения группируются гнездами, в зависимости от меняющихся географических особенностей. Между плотно заселенными местами, скоплениями поселений, располагались обширные незаселенные, покрытые лесами территории. Почти в каждом гнезде поселений, занимавшем площадь диаметром в несколько километров, возникало в качестве опорного пункта укрепленное городище. Около 850 г. только у вильцев насчитывалось 100 городищ (илл. 3).

3. Северные западнославянские племена

С конца VIII в. ободриты и лютичи подвергаются давлению со стороны Франкской державы, которая стремилась превратить их в своих данников. После завоевания саксов Карлом Великим франкская политика была направлена на то, чтобы предотвратить усиление славянских племенных союзов. В 844 г., например, король Людовик Немецкий попытался осуществить широко задуманное предприятие, имевшее целью разгром ободритского племенного союза. Захватнические войны немецких королей Генриха I и Оттона I после 929 г. привели в конце концов к включению области вплоть до Одера в состав немецкого феодального государства. Страна была обложена феодальными податями и церковной десятиной. Непосредственными вдохновителями этой захватнической феодальной политики были Магдебургское и Гамбургско-Бременское архиепископства, а также маркграфства Ост-и Нордмарк; в Бранденбурге, Бабельберге и Ольденбурге были основаны епископаты. На борьбу против феодального угнетения поднялось сначала славянское крестьянство, а за ним и часть племенной знати. Вильцы подготовили восстание племенного союза лютичей. Оно развернулось в 983 г. и завершилось изгнанием из славянской земли немецких феодалов и духовенства. Ободриты воспользовались ослаблением немецкой феодальной власти и под водительством своего короля Мстивоя также сбросили господство духовенства и немецкого дворянства, а затем обратились против Гамбурга, важнейшего центра церковно-феодальной агрессии. Датчанам в результате лютичско-ободритского восстания также удалось уничтожить ленную зависимость от немецкого феодального государства и вернуть себе Хедебю-Шлезвиг. Чтобы закрепить ободритско-датский союз против немецкой экспансии, датский конунг Харальд Синезубый взял в жены дочь Мстивоя. В последующие годы немцы предпринимали попытки нового завоевания ободритских и лютичских земель, в целом оставшиеся безуспешными. Более того, несмотря на многие удары, ободритское княжество усиливалось, и при князе Готшалке в 1043 г. образовалась Ободритская держава, включившая также часть лютичей. При Мстивое и Готшалке установились в дальнейшем традиционные связи ободритского и датского королевских домов. Сам Готшалк, изгнанный в юности из страны во время народного мятежа, участвовал в датских походах Кнута в Англию. В 1043 г., женившись на датской принцессе, он вернулся в свою страну с датским вспомогательным войском. В 1066 г. он погиб при Ленце на Эльбе во время народного восстания; его сын Генрих бежал с матерью к датчанам и продолжал сотрудничество с датской феодальной знатью. В 1090 г. Генрих вновь подчинил себе мятежную ободритскую землю и расширил пределы Ободритского государства до Одера и среднего Хафеля. В Старом Любеке он основал свою новую резиденцию.

Лютичское крестьянство сопротивлялось укреплению княжеской власти. Военно-демократическая организация племенного союза лютичей, руководимая жрецами культового центра Ретры, до второй половины XI в. успешно сопротивлялась немецкой, ободритской и польской завоевательной политике. Окончательно сломлены лютичи были лишь после 1120 г. Восточные области отошли к польскому князю Болеславу Кривоустому, западные перешли к Ободритскому государству. К этому времени только лишь рюгенские славяне, защищаемые морем и сильным флотом, сохраняли до-государственный общественный уклад. Храмовый город Аркона был последним центром дофеодальных отношений и идеологии в окружающем феодально-христианском мире. В 1168 г. Аркона стала жертвой датского нападения, и на Рюгене, в рамках ленной зависимости от датчан, утверждается феодальний строй. Таковы исторические условия, в которых осуществлялись экономические и культурные связи ободритов, руян и лютичей с другими народами.

Продолжение следует…