Михаил Барклай-де-Толли — Верный пасынок Отечества?

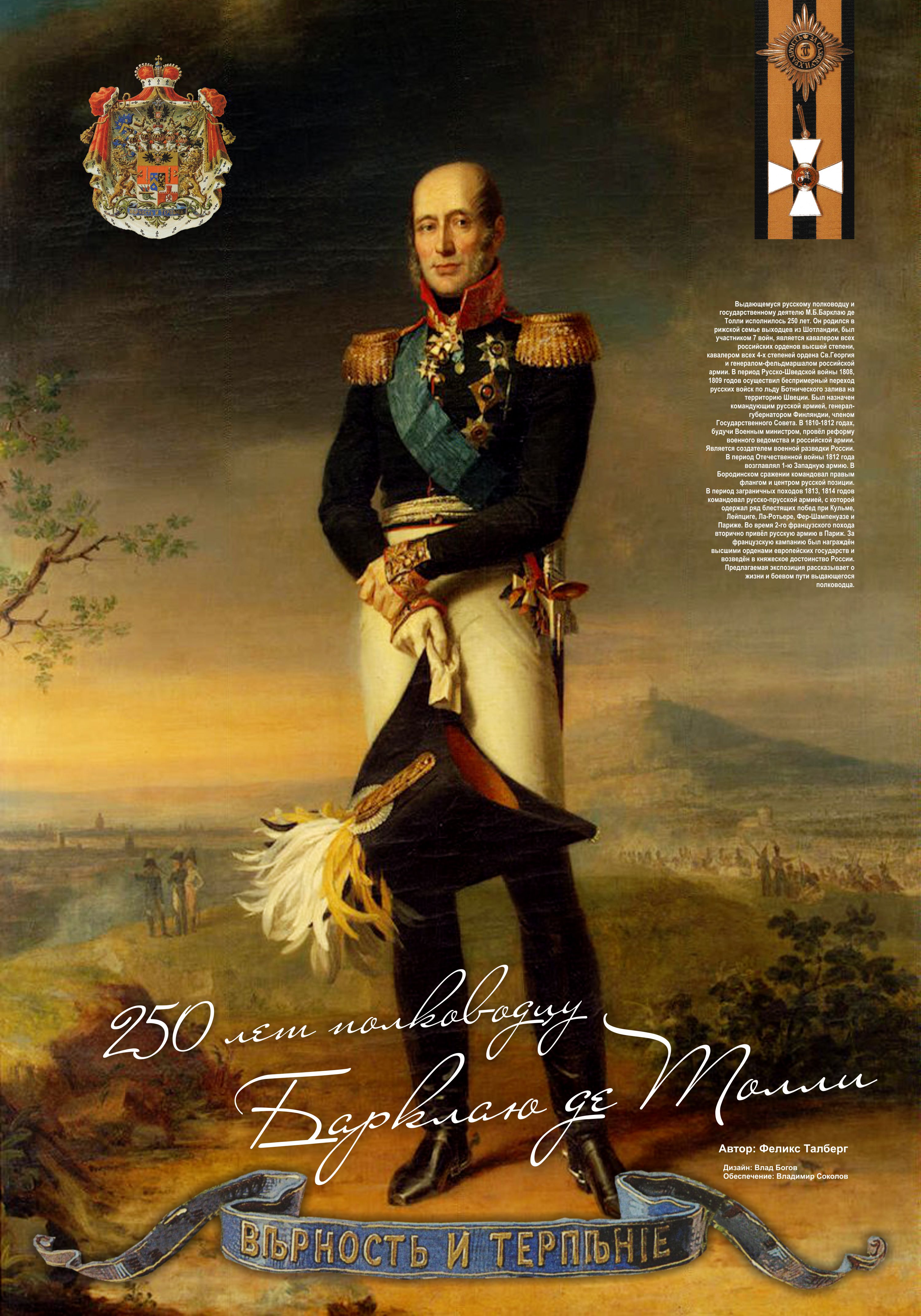

250 лет назад родился знаменитый русский полководец Михаил Богданович Барклай-де-Толли

Историческая наука весьма немилосердно относится к людям, скупо выбирая лишь немногих, превращая их имена в своеобразные бренды эпохи, которые через куцые статьи школьных учебников становятся частью исторической памяти поколений.

Историческая наука весьма немилосердно относится к людям, скупо выбирая лишь немногих, превращая их имена в своеобразные бренды эпохи, которые через куцые статьи школьных учебников становятся частью исторической памяти поколений.

Про таких людей, как Михаил Богданович Барклай-де-Толли, принято говорить «человек, сделавший себя сам». Но российское общество считало его выскочкой, занимающим неподобающе высокое место.

Предки Барклая происходили из шотландского дворянского рода. Приняв в XVII веке сторону Стюартов, они оказались в числе проигравших и, спасая себя, принуждены были податься в эмиграцию. Дед Барклая был бургомистром Риги, отец служил по военной части, но дальше поручика не пошел. Как и большинство тогдашних дворянских отпрысков, будущий генерал ни в каких учебных заведениях не учился, а воспитывался в доме своего дядюшки, носившего бригадирский чин — средний между полковничьим и генеральским. Стартовые позиции для карьеры никаких особенно выдающихся перспектив не сулили — ни богатой родни, ни особенных связей у молодого лифляндского дворянина не имелось.

Будучи семи лет от роду, в 1767 году Михаил Барклай-де-Толли был записан в военную службу, а явившись в свой полк шестнадцатилетним парнем, два года прослужил капралом, прежде чем был произведен в корнеты. Двадцать лет спустя, пройдя несколько военных компаний, он стал полковником — каждая выпадавшая ему награда, каждый новый чин были оплачены трудами, усердием, бесстрашием в бою. К исходу века, при Павле Первом, Барклай вышел в генерал-майоры, оставаясь одним из тех, кто на себе «тянет службу», но чьи имена вне узкого круга военных никому не известны.

Мастер арьергардного боя

Неожиданные изменения в судьбе Барклая-де-Толли произошли с наступлением нового века — во время кампании 1806–1807 годов он проявил себя как мастер арьергардного боя, о нем доложили императору. После того как в сражении под Прейсишь-Элау пуля перебила Михаилу Богдановичу руку, раздробив кости, Александр Павлович навестил генерала в Мемеле, где тот находился на излечении. Наградой герою стал чин генерал-лейтенанта и орден Св. Владимира 3-й степени, но важнее всего была именно сама встреча.

Во время войны со шведами Барклай, действуя по собственному разумению, нарушил распоряжение своего главнокомандующего и был удален из армии. Но император принял его сторону, и некоторое время спустя Михаил Богданович получил под свою команду отряд, в задачу которому поставили перенос военных действий на шведскую территорию. Для осуществления этого плана нужно было проделать 100 верст по сковавшим морской пролив льдам. «Ледяной поход» был чудовищно труден и опасен, противник никак не полагал, что русские могли бы решиться на этакое безумство, а потому, когда Барклай во главе своих полков вышел в район города Умео, их там совсем не ждали. Эффект от атаки был так силен, что шведы не мешкая согласились подписать мирный договор, уступив императору Александру всю Финляндию. А тот назначил Барклая главнокомандующим финляндской армией и генерал-губернатором новой провинции.

сторону, и некоторое время спустя Михаил Богданович получил под свою команду отряд, в задачу которому поставили перенос военных действий на шведскую территорию. Для осуществления этого плана нужно было проделать 100 верст по сковавшим морской пролив льдам. «Ледяной поход» был чудовищно труден и опасен, противник никак не полагал, что русские могли бы решиться на этакое безумство, а потому, когда Барклай во главе своих полков вышел в район города Умео, их там совсем не ждали. Эффект от атаки был так силен, что шведы не мешкая согласились подписать мирный договор, уступив императору Александру всю Финляндию. А тот назначил Барклая главнокомандующим финляндской армией и генерал-губернатором новой провинции.

Это возвышение прежде малоизвестного армейского генерала больно резануло по самолюбию многих и разбило чьи-то карьерные планы, а потому у Михаила Богдановича сразу же появились могущественные враги. Несколько высших офицеров даже подали в отставку, протестуя против назначения. Можно вообразить реакцию армейской и гвардейской аристократии, когда спустя некоторое время этот «выскочка» волей императора был сделан военным министром империи, став их начальником. И без того уж государственным секретарем был до того назначен поповский сын и бывший семинарист Михаил Сперанский, да ему под стать был министр финансов Дмитрий Гурьев — бригадирский сын, начинавший служить солдатом, который в высший свет проник исключительно благодаря женитьбе на графине Салтыковой. Первый затеял реформы, «отдававшие вольтерянством», второй вознамерился вытащить империю из финансовой пропасти, в которую она ухнула во времена «блестящего правления Екатерины», и ради этого «душил налогами» да во всем «наводил копеечную экономию».

Все реформы — в штыки

Игнорируя козни и разговоры за спиной, Барклай-де-Толли принялся за реформирование разбитой французами армии, готовя ее к новой войне. Ходатайством Михаила Богдановича в 1810 году была создана первая организация русской военной разведки. До того военный шпионаж являлся делом крупных армейских командиров, деятельность которых ограничивалась лишь непосредственным театром военных действий. А в 1810 году в русские посольства Вены, Мюнхена, Дрездена, Мадрида, Берлина и Парижа выехали первые «военные агенты русского правительства» (сейчас их называют атташе), присылавшие свои донесения в учрежденную Барклаем «Особенную канцелярию».

Основным объектом внимания этой канцелярии были военные силы, которыми располагал Наполеон, и его ближайшие планы. В результате российская власть была осведомлена о подготовке восточного похода, структуре и месте сосредоточения Великой армии, ее численности и состоянии.

В 1811 году было основано училище колонновожатых, ставшее прообразом Академии Генерального штаба. Значительно укрепилась русская артиллерия. Прежде в одной дивизии были и пехотный, и кавалерийский, и артиллерийский полки — Барклай ввел разделение родов войск. Плодом его практического военного опыта, многолетних размышлений и самоотверженных трудов по реорганизации армии стали «Учреждения для управления большою действующею армиею», которые были высочайше утверждены 12 января 1812 года.

Накануне войны, весной 1812 года, своим приказом Барклай удалил из полков женщин: офицерам было приказано отправить жен и детей с денщиками в тыл, оставив при полках только необходимое количество прачек. Само собой разумеется, подобная мера не прибавила популярности командующему, зато повысила боевую готовность и мобильность армии.

Много места уделялось моральной подготовке солдат, мерам по предотвращению паники — офицерам раздавались особые наставления Барклая: «Запрещать наистрожайше, чтобы никто из офицеров или солдат никогда не осмелился что-нибудь сказать такое, что могло бы устрашить или удивить их товарищей В прошедшую в Пруссии войну во многих полках была пагубная и престыдная привычка — кричать: отрезаны! Часто никто и не думал заходить ни вправо, ни влево, а фрунт от сего крика приходил в смятение. Офицера, который громко скажет: нас отрезывают, в тот же день по крайней мере надобно выгнать из общества офицеров, а солдата — прогнать сквозь строй».

Буквально все эти меры главнокомандующего обществом воспринимались в штыки, и в каждом поступке Михаила Богдановича норовили обнаружить если не явный, то тайный, хотя бы и умозрительный изъян. Придворным интриганам удалось весной 1812 года «свалить» госсекретаря Сперанского, которого постигла государева опала, обернувшаяся ссылкой. Барклай отделался легче, поплатившись только тем, что в угоду своим недоброжелателям принужден был согласиться на разделение военной силы, сконцентрированной в западных губерниях империи, на две армии: первую он возглавил сам, вторую отдал под команду князя Багратиона.

Этот компромисс привел к величайшей путанице — Багратион был старше Барклая чином, а тот отдавал ему приказания именем императора. Ситуация провоцировала конкуренцию двух штабов и интриги при дворе, где у Багратиона, яркого героя предыдущих кампаний, имелось могущественное лобби, а потому и сочувствующих ему было больше.

Отступление до отставки

Еще больше обострилась ситуация с началом войны, когда военный министр и командующий 1-й армией приказал отходить, не ввязываясь в серьезные бои. Исправляя довоенную ошибку, обе армии стремились объединиться, чтобы не быть разбитыми порознь, им это удалось, а две попытки Наполеона навязать русским генеральное сражение, чтобы устроить «новый Аустерлиц» на белорусских землях, закончились провалом. Но после соединения армий два штаба никак не желали сливаться в единый боевой механизм. Обвинения в трусости и даже предательстве так и сыпались в адрес Михаила Богдановича. Чтобы пресечь интриги штабных чинов, ему пришлось удалить из армии нескольких влиятельных лиц, которые немедля принялись строить козни при дворе и в столичных салонах, откуда волна неприязни к Барклаю расходилась по всем слоям общества.

И если раньше Барклаю припоминали исключительно худородство, то с началом войны — и национальное происхождение. В этот костер подбрасывал дрова и потомственный грузинский князь Багратион, рассылавший письма сильным мира сего, в которых он сетовал на засилье в штабах немцев, признавался в нежелании служить под началом Барклая, грозил оставить армию, испрашивая отпуск «по болезни».

Как и надлежит потомку шотландцев, внешне невозмутимый Барклай предпочитал держаться избранной тактики, полагая именно таким образом добиться стратегической выгоды, и был готов отступать хоть до Волги, о чем еще до войны говорил императору. Сойтись лоб в лоб с искуснейшим полководцем и закаленными в походах армиями, имея полки, укомплектованные наполовину новобранцами, означало бы пусть и эффектное, но самоубийство армии, поражение всего дела.

Барклай понимал, что чуть ли не единственным слабым местом наполеоновского войска были тылы — кормить такую ораву военных было не под силу никакому государю, а потому жила Великая армия исключительно мародерством. Еще на исходных позициях и позже в Литве за продовольствием и фуражом наряжали отряды, опустошавшие местности, по которым двигались войска коалиции. Эти фуражиры постоянно сталкивались между собой, и едва ли не ежедневно армейским жандармам приходилось предотвращать побоища между итальянскими, немецкими и французскими официальными мародерами.

Единство Великой армии кое-как держалось посулами наград, отдыха в Москве, скорой и большой добычи, которая обогатит каждого. Невиданная по численности армия, не находя генерального сражения, для которого и создавалась, проедала сама себя. Каждый день без генерального сражения оборачивался небольшим поражением неприятеля, а значит, надо было сделать этих дней как можно больше. Но как же это было объяснить общественности и тем горячим головам, которые жаждали «чужие изорвать мундиры о русские штыки»?

Делая уступку общим настроениям, Барклай все же решился на генеральное сражение и наметил его местом Царево Займище в полусотне верст от Смоленска. Но после отхода к этому рубежу порицание образа действий Барклая превратилось уже просто в травлю, а солдаты отказывались приветствовать его в строю. Императорский приказ о замене Барклая Кутузовым произвел настоящий фурор: всем казалось, что взамен «трусливого немца» Кутузов вот сейчас же, сей же момент все исправит и, разгромив «Бонапартия», погонит его с войском прочь. Прекрасно осведомленный об этих упованиях, новый главнокомандующий тем не менее понимал и правоту Барклая. А потому приказал продолжить отход. Талантливый полководец, ловкий придворный интриган и опытный делец, Михаил Илларионович Кутузов использовал отпущенный ему кредит доверия до последней возможности и только у стен Москвы «в виде уступки общественному мнению, дал Бородинское сражение».

Причем на военном совете в Филях, когда решалось, что делать дальше, мнение Барклая, высказавшегося за оставление Москвы без нового боя, уже никто не назвал трусостью и предательством. Трудно было обвинять в трусости генерала, с таким упорством искавшего смерти на поле боя — командуя центральной позицией и правым флангом на Бородинском поле, он лез в самое пекло. Под ним убило пять лошадей, из адъютантов и ординарцев уцелели немногие, но сам он остался невредим, словно заговоренный. Смертельно раненный Багратион приказал передать Михаилу Богдановичу свое восхищение и просил простить за прежние обиды. Солдаты прекратили обструкцию и снова приветствовали Барклая громовым «ура» по всему фрунту.

Во всем виноват Барклай

Казалось бы, сатисфакция состоялась, но, оставшись в живых, он не знал, как вести себя дальше. Его присутствие в армии выглядело более чем двусмысленно. И дабы не нагнетать ситуацию, Михаил Богданович решил пожертвовать собой: испросив отпуск по болезни, отправился в свое лифляндское имение. Уже в дороге оказалось, что вне армии репутация Барклая осталась прежней — в Калуге толпа черни с криками «Вот он, изменник!» набросилась на его дорожную карету, побила камнями в ней стекла, пыталась расправиться с полководцем, и только своевременное вмешательство полиции спасло его.

К тому моменту, когда Барклай добрался до своего имения, избранная им стратегия принесла победу — в октябре 1812 года армия Наполеона перестала быть «Великой»: от нее осталась только четверть состава, кавалерия потеряла лошадей, люди были разуты, раздеты, голодны, а главное, совершенно рухнула дисциплина, был утрачен боевой дух. Чудовищное отступление, разгром у переправы на Березине — все это было следствием того, что делал Барклай летом того года. Но у каждого времени свой козел отпущения: победу в кампании приписывали гению Кутузова, а Барклай так и оставался «во всем виноватый».

В декабре император своим письмом вызвал его в Петербург — там на праздничном суаре в честь дня рождения государя в Зимнем дворце Михаилу Богдановичу в полной мере довелось перенести пытку унижения. Самого императора в столице не оказалось — он отъехал в армию, вечер устраивала императрица. И до того момента, покуда она не подошла к Барклаю, он находился в бальной зале аки дух бесплотный: весь вечер его игнорировали все присутствовавшие. Лишь милостивое внимание императрицы «сняло заклятие невидимости», его «заметили», с ним заговорили. Он прекрасно держался, был вежлив и любезен со всеми, однако, приехав домой, свалился в горячке и всю зиму болел.

Не бренд эпохи

В строй генерал Барклай вернулся только весной 1813-го и, возглавив 3-ю армию, взял крепость Торн, а после сражения при Бауцене вновь получил должность главнокомандующего. Он возглавлял соединенные русско-прусские войска, отличился под Лейпцигом, брал Париж. Его парадный мундир украсился целой коллекцией высших орденов разных государств. Михаил Богданович стал фельдмаршалом и князем. Но, видно, дорого дался ему 1812 год — замученный болезнями Барклай-де-Толли умер, направляясь на водный курорт под Кенигсбергом в 1818 году.

Историческая наука весьма немилосердно относится к людям, скупо выбирая лишь немногих, превращая их имена в своеобразные бренды эпохи, которые через куцые статьи школьных учебников становятся частью исторической памяти поколений. Именно так лавры главного победителя Наполеона достались Кутузову, еще, коли речь зайдет о той войне, припомнят Багратиона, Дениса Давыдова. Имя генерала Барклая-де-Толли называют редко.

Возможно, свою роль сыграло и то, что у Михаила Богдановича не было прямых потомков — его сын Максим Михайлович был женат дважды, но наследников не оставил, и титул перешел к дальним родственникам, а эта ветвь семейства обеднела и выродилась. Поддержать славу древнего рода оказалось некому. Хуже того. Зимой 1914 года сыскная полиция Санкт-Петербурга арестовала восемнадцатилетнего Барклая-де-Толли. До того его вышибли за дисциплинарные проступки из реального училища, работать или служить он не желал, а средства к жизни добывал игрой на бильярде и кражами. Окружной суд признал молодого человека «неисправимым уголовником» и приговорил к каторжным работам. Февральская революция освободила последнего российского Барклая, и тот, выпорхнув с другими «птенцами Керенского» на волю, растворился в безвестности.