Тито — история восхождения к власти. Часть 1.

Происхождение Иосипа Броза Тито — бессменного с 1937 года главы югославских коммунистов и пожизненного президента социалистической Югославии — до сих пор окутано тайной и служит поводом многочисленных дискуссий в Югославии.

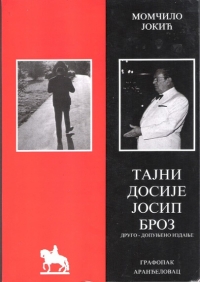

Самым фундаментальным трудом, в котором изучалось бы происхождение Иосипа Броза Тито, является вышедшая в 1992 году в Сербии в самом начале войны в бывшей Югославии книга «Тайное досье Иосипа Броза» автора Момчило Йокича, переизданная в 2004 году.

Сам Йокич родился в селе Добри Дол под городом Печ в Метохии в 1937 году. Его отец Радомир Йокич — выходец из Черногории, был членом Коммунистической партии Югославии и активным участником партизанского движения в годы Второй Мировой войны, тогда как после войны под псевдонимом «Херцег Й. Раде» работал журналистом. Момчило Йокич закончил сначала Философский факультет, проходя обучение в Белградском, затем и в Загребском университетах, а затем и на Юридическом факультете Белградского университета.

Момчило Йокич еще в средней школе (гимназии) в 1954 году начал писать для журнала «Млада культура» под псевдонимом «Момчило Й. Херцег». В городе Печь в Косово работал как директор городской библиотеки «Негош», затем был журналистом и редактором «Радио Приштина», а также журналистом и редактором отдела культуры газеты «Победа» в Титограде (Подгорица) в Черногории, собственным корреспондентом газеты «Вечерни Новости» из Белграда и ряда других СМИ.

Момчило Йокич с 1963 года являлся членом Союза журналистов Югославии и был одним из основателей Союза Писателей Косово и Метохии, также составил на сербском языке несколько антологий славянской поэзии, является автором двенадцати книг и пяти драм, за свои труды был неоднократно награжден. Являлся также научным сотрудником Академии Наук Болгарии. Благодаря связям своего отца, Момчило Йокич получил возможность работать в архивах Коммунистической партии Франции, которая в Коминтерне была ответственна за надзор за коммунистическим движением на Балканах, а в дальнейшем смог работать и в архивах Ватикана.

В 1964 году по инициативе Момчило Йокича занимавшего тогда должность начальника Секретариата образования, науки и культуры Автономной области Косово в Приштине в «Салоне культуры» стали проводиться научные конференции под общим названием «Фальсификаты косовской науки» на которой свои доклады представили доктор этнологии Титомир Вуйканович, доктор истории Бранко Бошкович, доктор археологии Йован Глишич, доктор истории Йован Ковачевич и ряд других сербских ученых которые подвергли критике труды албанских историков, таких как Скендер Риза, Марко Красничи, Али Хадри, Муляку и других — стороников теории о «исторически албанском Косово».

Последние, как пишет Йокич в своей книге «Тайное досье Иосипа Броза», в бывшей СФРЮ делали стремительные научные карьеры в Белграде, Загребе и Любляне, пропагандируя идею о том, что албанцы были потомками иллиров, тогда как сербы в Косово появились лишь в эпоху Средневековья, а также выдумывая мифы о героической борьбе албанцев против итало-немецких оккупантов.

Как пишет Йокич, единственным, кто подержал их в Белграде, был Слободан Пенезич, один из руководителей государственной безопасности Сербии, руководивший арестом Дражи Михайловича, бывший министр внутренних дел и председатель Скупштины (Парламента) Сербии, тесно связанный с тогдашним руководителем Государственной безопасности Югославии Александром Ранковичем. Однако Пенезич 6 ноября 1964 года погиб в автокатастрофе, а положение Ранковича к тому времени становилось шатким, так как Иосип Броз Тито и Кардель готовили почву для его смены с помощью руководителя косовских коммунистов Фадиля Ходжы.

Ранкович для Тито становился опасным в силу того контроля, которым он обладал над аппаратом безопасности СФРЮ, тем более что в ходе его визита в СССР, один из секретарей ЦК КПСС, как пишет Йокич. на торжественном обеде предложил тост за Ранковича — как за будущего Генерального секретаря югославских коммунистов.

Это решило его судьбу, и на Брионском пленуме Союза коммунистов, прошедшем в 1966 году, Ранкович был осужден как якобы организатор подслушивания Тито, о чем сам Тито получил информации от военной безопасности.

Как пишет Йокич, после снятия с должностей Ранковича начались увольнения и аресты его стороников, а в Косово и Метохии была создана государственно-партийная комиссия по расследованию злоупотреблений органов безопасности под руководством Синана Хасани.

В результате ее деятельности были сняты с должностей и арестованы начальник секретариата внутренних дел Косово Мича Миюшкович, его заместитель Митар Гыркович и начальник оперативного управления внутренних дел за Печ,Дечаны и Джаковицу Вуйо Войводич. На должность же руководителя секретариата внутренних дел Косово был назначен Джеджет Хамза который согласно Йокичу в годы войны сотрудничал с гестапо и который руководителем управления государственной безопасности Сербии в Косово назначил Мехмета Шоши, два брата которого согласно Йокичу являлись руководителями в аппарате Сигурими-спецслужбы соседней Албании.

Такая же смена кадров происходила и во всех других органах государственной власти в Косово и сам Тито в ходе визита в Приштину открыто сказал албанцам что те кто не хочет учить албанский язык может уезжать с Косово.

В результате Момчило Йокич покинул Приштину и поселился в городе Баре в Черногории где в его доме стали часто собираться косовские сербы также вынужденные отбыть из Косово.

После переселения в Бар в ходе своей работы Момчило Йокич готовил работу «Книга об истине о событиях в Косово и Метохии» и тесно сотрудничал с доктором истории Бранко Бошковичем, также выходцем с Косово.

Бошкович был связан с группой коммунистов, готовивших так называемый «Пятый конгресс» Коммунистической партии Югославии, представлявшей собою новую организацию предназначенную для смены правящего Союза коммунистов Югославии. Эта группа коммунистов была тесно связанна с группой тогдашних диссидентов, так называемых «ибэовцев» — сторонников Сталина в его конфликте с Тито в 1948 году известного как «Информбюро».

Две группы коммунистов — сторонников Сталина бежали из Югославии в Албанию, перейдя границу. В группе, перешедшей в Албанию 3 июня 1958 года были бывший помощник руководителя государственной безопасности Югославии и ветеран войн в Испании и Югославии Милан Калафатич, Бранко Алексич, Момчило Джурич, Павел Мырвалевич, Радомир Йокич, Пантелия Симич, Милета Перович, Богдан и Бранко Йововичи, а так же Владо Дапчевич — родной брат Пеки Дапчевича, командира 2-го Ударного Корпуса, а затем и командующего Третьей армии Народно-Освободительной армии и впоследствии начальника Генерального штаба ЮНА.

После того, как они пробыли вместе с другой группой бежавших «ибеовцев» в лагере Круе под охраной тайной службы Албании — «сигурими», через полгода Хрущев, с которым руководство Партии труда Энвера Ходже вступило в конфликт из-за осуждения им «культа Сталина», дал указание на эвакуацию этой группы в СССР.

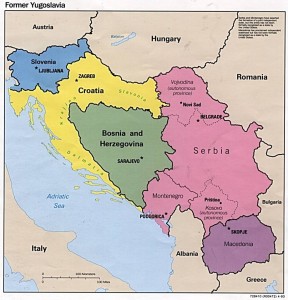

Данные диссиденты — как, например, Владо Дапчевич, брат генерала Пеко Дапчевича, проживавший в Румынии и Милета Перович, проживавший в Киеве, как и другие диссиденты, проживавшие как в странах Варшавского договора, так и в самой Югославии — считали, что политика руководства СФРЮ, возглавлявшегося Иосипом Брозом Тито, вела к развалу страны, чему доказательство находили в Конституции 1974 года, подготовленной тогдашним главным идеологом СКЮ — Карделем в духе все большей самостоятельности республик СФРЮ.

Когда в 1973 году в Киев к братьям Йовович прибыл их третий брат Комнен из города Печь в Косово, то в разговорах с братьями, а также еще с одним членом их группы — выходцем из Черногории Милетом Перовичем, в Киеве возникла идея создать Коммунистическую партию Югославии.

Этой группой во главе с Милетом Перовичем, ставшим генеральным секретарем, была начата подготовительная работа — сначала в эмиграции, а затем и в самой Югославии где их полномочным представителем стал доктор Бранко Бошкович, также выходец из Печи из коммунистической семьи.

Момчило Йокич стал одним из основателей новой Коммунистической партии Югославии и председатель ее идеологической и организационной комиссий. Он был выбран сопредседателем конгресса этой партии прошедшего 6 апреля 1974 года в г. Баре в Черногории, а так же был выбран членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Югославии. На этом конгрессе Йокич прочитал доклад «Состояние и геополитическое положение СФРЮ» в котором предсказал распад СФРЮ и гражданскую войну в ней.

Йокич был автором программы этой партии, ее устава, ее резолюций и деклараций, как и редактором печатного органа этой партии — «Коммунистическая искра». Согласно Йокичу, эта партия, несмотря на то, что в ней было много сторонников Сталина, не собиралась устанавливать в Югославии ту модель, которая существовала в СССР при жизни Сталина, а ее целью было построение новой модели социализма путем оздоровления экономической и политической жизни в стране, тонувшей в мафиозных отношениях и криминале, в дипломатических и масонских интригах, злоупотреблении закона в культивировании враждебности к другим социалистическим государствам, так что в бывшей СФРЮ существовала особая категория репрессированных лиц — «корейцы»-лица осужденные за проявление поддержки Северной Корее в ходе войны 1950-53 годов.

Благодаря деятельности провокаторов, сам Йокич 8 мая 1974 был арестован вместе с тринадцатью участниками конгресса, как и с еще 26-ю — теми, кто помогал деятельности новой партии. Йокич в своем интервью журналу «Светлост» (номер от 28 октября 2010 года) сказал, что судебное решение было вынесено 20-го сентября 1974 года по личному требованию Тито, к которому присоединились тогдашний министр внутренних дел СФРЮ Доланц, секретарь ЦК СКЮ Джуранович и глава СКЮ Косово Фадил Ходжа.

Впрочем, главным образом Йокича и его товарищей преследовали сербские и черногорские партийные кадры. И впоследствии сам Йокич говорил, что, по сути, Тито еще был добр, по сравнению с теми сербами и черногорцами, которые выслуживались перед ним.

В 1974 году Йокич был осужден в Титограде на одиннадцать лет тюрьмы строго режима и срок отбыл в тюрьме «Вельо Бырдо» под Спужем в Черногории в одиночной камере в которой были одни бетонные стены и доска, заменявшая кровать, но выдаваемая только на ночь. После же его перемещения в камеру с уголовниками руководство тюрьмы пыталось организовать убийство Йокича.

Его мать неоднократно писала жалобы, дабы в конце концов отправила партийному верху СФРЮ письмо, в котором написала: «убейте моего сына, но не мучьте: ибо у него нет другой Родины, кроме этой». После того, как начальник тюрьмы Сако Хаджич был сменен из-за злоупотреблений, и его заменил Данило Перович, Момчило Йокич получил возможность писать и читать, и здесь Йокич написал исследование о Достоевском.

Момчило Йокич 1 марта 1982 года получил условно-досрочное освобождение, и дабы избежать постоянных преследований в Черногории, поселился в Аранжеловце в Сербии.

Здесь Йокич приступил к работе над книгой на основе собранных им ранее материалов о деятельности Иосипа Броза Тито. Еще в ходе своей командировки в 1968 году как журналист газеты «Победа» из Титограда (нынешняя Подгорица) во Францию Йокич встретился там со старым другом своего отца Роже Гароди, членом ЦК Коммунистической партии Франии.

Последний обеспечил ему возможность доступа к картотеке Коминтерна, так как Коммунистическая партия Франция в 30ых годах была ответственна за деятельность югославских коммунистов.

В картотеке Йокич нашел досье всех членов так называемой «Парижской группы» КПЮ, в том числе Иосипа Броза Тито.

После долгой работы Момчило Йокич и выпустил в 1992 году книгу «Тайное досье Иосипа Броза», в которой подробно описал личность Иосипа Броза Тито.

***

Согласно Йокичу, Иосип Броз Тито был выходцем из еврейской семьи Амбрози, жившей в Венгрии и являлся незаконнорожденным сыном польской графини и управляющего ее имением под венгерским городом Сегедином еврея Амброза. В 1913 году юный Амброз во взводе австрийского унтер-офицера Томашека закончил разведывательную школу Австро-Венгрии вместе со своим будущим ближайшим сотрудником Мирославом Кырлежом, а так же Адольфом Гитлером и настоящим Иосипом Брозом, уроженцем Кумровца в Хорватии, умершим в ходе обучения.

Идентичность последнего по приказу начальника школы полковника Штанцера был присвоен Амброзу, вследствие чего сам Тито даже не появился на похоронах в 1975 году Векослава — брата настоящего Иосипа Броза и избегал появляться в Кумровце. Кроме того, другой брат, Мартин, умерший в 1974 году в Венгрии, так и не захотел — как пишет Йокич — встречаться с Тито, а сестра Матильда открыто отказалась признать в нем своего брата Иосипа Броза.

Как унтер-офицер разведки 25-го полка 42-ой дивизии армии Австро-Венгрии Иосип Броз участвовал в боевых действиях в Сербии, где был награжден серебряной медалью за храбрость. Его дивизия находилась на Дринском фронте, где армия Австро-Венгрии соверщила многочисленные военные преступления против сербского населения, в первую очередь в Мачванском Пырняворе, о чем писал тогда швейцарский доброволец в армии Сербии доктор Арчибальд Райс.

В дальнейшем Тито был обвинен в изнасиловании одной сербки, и был переброшен из Сербии на Русский фронт, где в Буковине попал в русский плен.

Само его участие в гражданской войне и жизнь в России до сих пор окутана тайной, но известно, что Иосип Броз Тито после возвращения в Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев стал членом Коммунистической партии Югославии. При поддержке Загребской организации коммунистов и одного из ее руководителей, Стево Краячича, имевшего связи в Ватикане, Иосип Броз быстро расширил свое влияние среди коммунистов Югославии.

В тюрьме Лепоглава куда он попал со многими другими коммунистами после запрета Коммунистической партии королем Александром в 1929 году, он пользовался привилегированным положением и совершенно спокойно вел политическую деятельность. Как раз в этой тюрьме как пишет Йокич друг Тито — сербский еврей Моше Пияде от имени коммунистической партии Югославии подписал договор о совместной борьбе против королевской власти Югославии с представителем движения хорватских усташей Миле Будаком в 1935 году.

В то время как усташи, так и коммунисты вели компанию террора против представителей власти королевской Югославии и так в ходе только «красного террора» в Югославии было убито несколько тысяч чиновников, офицеров и жандармов. Усташи в это же время в лагерях в Италии и Австрии вели подготовку террористов, которые потом организовывали террористические акты против представителей власти в Югославии. Закономерно, что данные обстоятельства привели стороны к тактическому союзу, и дабы его обеспечить, Тито интригами смог дискредитировать влияние руководившего тюремной организацией КПЮ черногорца Петко Милетича, участника восстания Белы Куна в Венгрии и одного из основателей организации коммунистов в Черногории.

Бывший югославский дипломат Милан Тыршнич в своем интервью Йокичу рассказал, что двое осужденных усташей — участников нападения в 1939 году на отделение жандармерии в Брушанах под Госпичем в его родной Лике, в 1941 году уже были коммунистами после отбытого в тюрьме срока.

Самого Тито его бывший командир взвода Томашек отправил в лагерь подготовки хорватских усташей — Стара Пуста, где Броз встретил племянницу полковника Штанцера -Терезу Штанцер, участвовавшую в подготовке убийства югославского короля Александра в 1934 году в Марселе.

Впоследствии как Томашек, так и Штанцер служившие в Абвере, были взяты в плен в 1945 году после прорыва Сремского фронта и были расстреляны генералом Костой Наджем (венгерским евреем и ветераном Интербригад в Испании) по приказу Иосипа Броза.

Тито в своей деятельности помимо сотрудничества с Абвером и ОГПУ/НКВД все же главную поддержку получал от спецслужбы Ми-6 Великобритании, чьим агентом он как и его близкий сотрудник Мирослав Кырлежа являлся внутри самого Коминтерна.

Все свои планы Тито осуществлял в договоре с этой службой, в том числе через находившегося при штабе Тито британского бригадира Фицроя Маклейна, а еще в 1944 году Тито тайно встретился в Ватикане с Папой и с Черчиллем.

Британской подержке способствовало и то, что Тито, как пишет Йокич, был членом масонской ложи «Максимилиан Вырховец» созданной в Загребе, а затем и другой масонской ложи «Либертас», тогда как один из его ближайших сотрудников Иван Рибар был масоном и членом старого масонского рода.

В 1937 года ЦК Коммунистической партии Югославии был основан в Париже и там Тито умело создал собственную группу в партии, и его люди такие как Стево Краячич и Влайко Бегович, формально сотрудничая с НКВД, на деле подчинялись лишь Тито.

Иван «Стево» Краячич которого на связи с 1935 года держал Андреев заместитель Мануилского — работавшего в разведке Коминтерна был вместе с Тито, Влайко Беговичем, Владимиром Поповичем, Прежихов Воранцем, Алешей Беблером, Костой Наджем, Петаром Драпшиным, Срджаном Прицом, Сретеном Жуйовичем составляли в среде югославской коммунистической эммиграции в Париже тайную группу заговоршиков устранявшую доносами в ГПУ/НКВД и убийствами всех тех, кто стоял у них, точнее у Тито на пути.

Сам Тито с 1935 года вместе с Аугустином Аугустинчичем через Владимира Дедиера установил к тому времени тесные связи с Секретной службой. В дальнейшем Тито подерживал связи с британской спецслужбой через Иосипа Копинича, которого держал на связи Дик Бейли, с тем что сам Копинич в годы войны был на прямой связи с Коминтерном и со Сталиным, передавая по тайной радиостанции из Любляны свои шифрограммы.

С началом войны в Испании Иосип Броз начал сотрудничать с НКВД, которое имело своего человека, Ивана Антонова, работавшего с югославскими коммунистами в Париже, которые собирались в книжном магазине «Горизонт» Живоина Павловича. Как раз через Париж и шла отправка югославских интербригадовцев в Испанию и здесь был создан центр отправки добровольцев в Испанию, в котором работали Иосип Броз Тито, Живоин Павлович, Стево Краячич, Мустафа Голубич, Родолюб Чолакович, Коста Надж, Владимир Дедиер, Иосип Копинич, Благое Парович, Велько Бегович, Милан Калафатич и другие югославские коммунисты при поддержке органов ОГПУ-НКВД.

Как пишет Момчило Йокич, путем, интриг и доносов Иосип Броз с помощью своих соратников (таких как Копинич и Краячич) сумел уничтожить всех тех, кто мешал ему в Коммунистической партии Югославии: например, Милана Горкича, бывшего секретарем КПЮ и представителем югославским коммунистов в Коминтерне, поддержкой руководства которого он и пользовался. Тито, поставив организацию КПЮ в Югославии под свой контроль, сначала провозгласил Горкича агентом полиции, а затем последовал донос в Коминтерн Владимира Велибита (тайного сотрудника британских спецслужб и близкого сотрудника Тито), обвинившего Горкича в том, что он является британским агентом и с очевидной легкостью сфабриковавшего доказательства.

Подобными методами Тито, представлявший себя верным последователем Ленина и Сталина, руками НКВД уничтожил практически весь руководящий состав югославских коммунистов в Москве, в том числе секретаря коммунистической организации в тюрьме Сремской Митровице Петко Милетича, обвиненного Тито в том, что он «троцкист». Однако его истинная вина заключалась в том, что он хотел тюремную организацию югославских коммунистов поставить во главе партии.

Целью Тито была власть, и с 1939 года он дал указание начать компанию по замене «старых» кадров новыми кадрами, верными ему. При этом Тито стравливал между собой членов руководства КПЮ, и так, например, благодаря ему возник конфликт между Миланом Горкичем и главой коммунистов Далмации Иваном Маричем, дабы после того как Горкич был расстрелян в СССР в 1937 году, самого Марича в 1940 исключили из партии, а после войны осудили на десять лет как агента гестапо.

Помимо этого, Тито организовывал ликвидации своих врагов в партийных рядах, как, например, Благое Паровича и других коммунистов-интербригадовцев, убитых по указанию Тито руками его агентов в ходе гражданской войны в Испании, либо как Марко Орешковича и Петра Радовича, убитых в ходе Второй Мировой войны в рядах партизан в подстроенных «несчастных случаях», либо выдавая их гестапо: как Мустафу Голубича, участника Сараевского покушения на Франца-Фердинанда в 1914 году.

Другого известного югославского коммуниста Живоина Павловича, издателя органа КПЮ — «Пролетер», первого организовавшего по приказу КПЮ отправку добровольцев в Испанию, убил коммунист Видан Мицич по указанию Александра Ранковича и Слободана Пенезича — близких сотрудников Тито в 1941 году в тюрьме города Ужицы находившегося тогда под контролем партизан.

Согласно Йокичу, Тито никому ничего не прощал и всех тех, кто мог угрожать его позиции, старался ликвидировать. И так самого Ивана Антонова, начальника разведывательного центра Коминтерна в Париже, Тито выдал в 1943 году хорватским усташам, заплатив им за его ликвидацию 200 тысяч хорватских кун. Впрочем, и сам Тито получал поддержку своих союзников. И вождя сербских четников генерала Драже Михайловича выдали в 1946 году Тито сами британцы, бывшие союзниками Михайловича, предоставившие ему частоту радиостанции и шифры к ней.

Своими главными противниками Тито считал не немцев, а как раз сербских четников, представлявших собою до сентября 1944 года войска королевского правительства Югославии в Лондоне, дабы затем под давлением Черчилля король Петр Второй провозгласил Тито верховным главнокомандующим.

Большие потери партизан в сражении на Сутьеске в мае-июне 1943 года, объяснялись Самарджичем как раз тем, что изначально эта операция немцами планировалась против четников, а не против партизан, и потому Тито не ожидал перехода немцев в наступление.

Тито, ведя партизанскую войну, в большей мере опирался на политику договоров по линии различных спецслужб, что, по большому счету, вполне естественно для подобного рода войн, что и послужило прообразом будущей югославской войны 1991-1995 годов.

Вместе с тем, нельзя отрицать того, что сам Тито был достаточно умелым военачальником, которого ценил Черчилль, а высоко его оценивали и многие советские офицеры: в том числе бывший заместитель начальника Украинского штаба партизанского движения по диверсиям И.Г.Старинов (бывший с июня 1944 года — начальником штаба советской миссии в Югославии).

Нет смысла отрицать и то что Тито был хорошим политиком, отлично знавшем психологию тех, кем управлял. И, как пишет Момчило Йокич, Тито отлично знал характер югославских партийных кадров, желавших власти и орденов, и на которых у Тито всегда был какой-то компромат.

Благодаря им Тито создал свой культ личности и этот культ рано или поздно должен был столкнуться с культом личности Сталина.

Ближайший сотрудник Тито Милован Джилас в своей книге «Лицо Тоталитаризма» так описывал начало конфликта югославских и советских коммунистов:

«…Мне, наверное, не пришлось бы ехать во второй раз в Москву и снова встречаться со Сталиным, если бы я не стал жертвой своей прямолинейности.

Дело в том, что после прорыва Красной Армии в Югославию и освобождения Белграда осенью 1944 года произошло столько серьезных — одиночных и групповых — выпадов красноармейцев против югославских граждан и военнослужащих, что это для новой власти и Коммунистической партии Югославии переросло в политическую проблему.

Югославские коммунисты представляли себе Красную Армию идеальной, а в собственных рядах немилосердно расправлялись даже с самыми мелкими грабителями и насильниками. Естественно, что они были поражены происходившим больше, чем рядовые граждане, которые по опыту предков ожидают грабежа и насилий от любой армии. Однако, эта проблема существовала и усложнялась тем, что противники коммунистов использовали выходки красноармейцев для борьбы против не укрепившейся еще власти и против коммунизма вообще. И еще тем, что высшие штабы Красной Армии были глухи к жалобам и протестам, и создавалось впечатление, что они намеренно смотрят сквозь пальцы на насилия и насильников.

Как только Тито вернулся из Румынии в Белград, — одновременно он побывал в Москве и впервые встречался со Сталиным, — надо было решить и этот вопрос.

На совещании у Тито, где кроме Карделя и Ранковича присутствовал и я, решили переговорить с начальником советской миссии, генералом Корнеевым. А чтобы Корнеев воспринял все это как можно серьезнее, договорились, что встречаться с ним будет не один Тито, а мы втроем и еще два выдающихся югославских командующих — генералы Пеко Дапчевич и Коча Попович.

Тито изложил Корнееву проблему в весьма смягченной и вежливой форме, и поэтому нас очень удивил его грубый и оскорбительный отказ. Мы советского генерала пригласили как товарища и коммуниста, а он выкрикивал:

— От имени советского правительства я протестую против подобной клеветы на Красную Армию, которая…

Напрасны были все наши попытки его убедить — перед нами внезапно оказался разъяренный представитель великой силы и армии, которая «освобождает».

Во время разговора я сказал:

— Трудность состоит еще в том, что наши противники используют это против нас, сравнивая выхолки красноармейцев с поведением английских офицеров, которые таких выходок не совершают.

Особенно грубо и не желая ничего понимать, Корнеев реагировал именно на эту фразу:

— Самым решительным образом протестую против оскорблений, наносимых Красной Армии путем сравнения ее с армиями капиталистических стран!

Югославские власти только через некоторое время собрали данные о беззакониях красноармейцев: согласно заявлениям граждан, произошел 121 случай изнасилования, из которых 111 — изнасилование с последующим убийством, и 1204 случая ограбления с нанесением повреждений — цифры не такие уж малые, если принять во внимание, что Красная Армия вошла только в северо-восточную часть Югославии. Эти цифры показывают, что югославское руководство обязано было реагировать на эти инциденты как на политическую проблему, тем более серьезную, что она сделалась также предметом внутрипартийной борьбы. Коммунисты эту проблему ощутили и как моральную: неужели это и есть та идеальная Красная Армия, которую мы ждали с таким нетерпением?

Встреча с Корнеевым окончилась безрезультатно, хотя и было отмечено, что после нее советские штабы начали строже реагировать на самоволие своих бойцов. А мне товарищи тут же, сразу после ухода Корнеева, одни в более мягкой, а другие в более резкой форме высказали свое неудовольствие, что я произнес эту самую фразу. Мне, право, и в голову не приходило сравнивать советскую армию с британской — у Британии в Белграде была только миссия. Я просто исходил из очевидных фактов, констатировал их и реагировал на политическую проблему, которую усложняло еще и непонимание и упрямство генерала Корнеева. Тем более я был далек от мысли оскорблять Красную Армию, которую в то время любил не меньше, чем генерал Корнеев. Конечно, я не мог — в особенности на занимаемом мною посту — оставаться спокойным к насилию над женщинами, которое я всегда считал одним из самых гнусных преступлений, к оскорблению наших бойцов и к грабежу нашего имущества.

Эти мои слова, наряду еще кое с чем, стали причиной первых трений между югославским и советским руководством. И хотя для обид были и более веские причины, советские руководители и представители чаще всего упоминали именно мои слова. Мимоходом скажу, что, несомненно, по этой же причине советское правительство ни меня, ни некоторых других руководящих членов югославского Центрального комитета не наградило орденом Суворова. По тем же причинам оно обошло и генерала Пеку Дапчевича, так что я и Ранкович, чтобы загладить такое пренебрежение, предложили Тито наградить Дапчевича званием Народного героя. Мои слова, несомненно, были одной из причин того, что советские агенты в Югославии принялись в начале 1945 года распространять слухи, что я «троцкист». Потом они сами прекратили это — как из-за бессмысленности обвинения, так и в связи с улучшением отношений между СССР и Югославией.

А я вскоре после этого заявления оказался почти в изоляции — но не только потому, что самые близкие товарищи меня особенно осуждали, хотя осуждения, конечно, были и резкие, и не потому, что советские верхи обостряли и раздували инцидент, а в одинаковой мере из-за моих собственных внутренних переживаний.

Дело в том, что я тогда переживал внутренний конфликт, который не может не пережить каждый коммунист, честно и бескорыстно принимающий коммунистические идеи, — он рано или поздно убедится в расхождении этих идей с практикой партийных верхов. В моем случае это произошло не столько из-за расхождения между идеалистическими представлениями о Красной Армии и поведением ее представителей. Я и сам понимал, что в Красной Армии, несмотря на то, что она — армия «бесклассового» общества, «все еще» не может быть полного порядка, что в ней еще должны быть «пережитки прошлого». Внутренние противоречия во мне породило равнодушное, если не сказать одобрительное отношение советского руководства и советских штабов к насилиям, в особенности нежелание их признать — не говоря уже об их возмущении, когда мы на это указывали. Намерения наши были искренними — мы хотели сохранить авторитет Красной Армии и Советского Союза, который пропаганда Коммунистической партии Югославии создавала в течение многих лет. А на что натолкнулись эти наши добрые намерения? На грубость и отпор, типичные для отношений великой державы с малой, сильного со слабым.

Все это усиливалось и углублялось попытками советских представителей использовать мои, по сути, добронамеренные слова как основание для вызывающей позиции по отношению к югославскому руководству.

Что это, почему советские представители не смогли нас понять? Почему мои слова так преувеличены и искажены? Почему их в таком искаженном виде советские представители используют в своих политических целях, утверждая, что югославские руководители не благодарны Красной Армии, которая в решительный момент сыграла главную роль в освобождении столицы Югославии и помогла югославским руководителям закрепиться в ней?

Но на это не было — и на такой базе не могло быть ответа. Меня, как и многих других, смущали и иные поступки советских представителей. Так, советское командование объявило, что для помощи Белграду оно дарит большое количество пшеницы. Выяснилось, однако, что на самом деле эта пшеница находилась на складах на югославской территории и что немцы реквизировали ее у югославских крестьян. Советское командование просто считало ее своей военной добычей, как и многое другое. Советская разведка занималась массовой вербовкой русских белоэмигрантов, а также и югославов — даже в самом аппарате Центрального комитета. Против кого, зачем? В секторе агитации и пропаганды, которым я управлял, тоже остро ощущались трения с советскими представителями. Советская печать систематически изображала в неверном свете и недооценивала борьбу югославских коммунистов, в то время как советские представители сперва осторожно, а затем все более откровенно требовали подчинения югославской пропаганды советским нуждам, подгонки ее по советским колодкам. Попойки же советских представителей, приобретавшие характер настоящих вакханалий, в которые они пытались вовлечь и югославские верхи, в моих глазах и в глазах многих других только подтверждали правильность наблюдений о расхождении между советскими идеями и делами — их этики на словах и аморальности на деле.

Первый контакт между двумя революциями и двумя властями — хотя они и стояли на схожих социальных и идейных основах — не мог не пройти без трений. Но поскольку это происходило в исключительной и замкнутой идеологии, трения не могли вначале проявиться иначе, как в облике моральной дилеммы и сожаления по поводу того, что правоверный центр не понимает добрых намерений малой партии и бедной страны.

А поскольку люди реагируют не только одним сознанием, я вдруг «открыл» неразрывную связь человека с природой — начал ходить на охоту, как в ранней молодости, и вдруг заметил, что красота существует не только в партии и революции. Но огорчения только начинались.

Зимой 1944/45 года в Москву направилась расширенная правительственная делегация, в которой кроме Андрия Хебранга, кооптированного члена ЦК и министра индустрии, Арсы Йовановича, начальника Верховного штаба, была и моя тогдашняя супруга Митра, — она мне, кроме политических заявлений советских руководителей, могла сообщить и их личные высказывания, к которым я был особенно чувствителен.

Делегацию в целом и отдельных ее членов беспрерывно упрекали за положение в Югославии и за позиции отдельных югославских руководителей. Советские представители обыкновенно исходили из точных фактов, а затем их раздували и обобщали. Хуже всего было то, что руководитель делегации Хебранг теснейшим образом связался с советскими представителями, передавал им доклады в письменном виде и переносил на членов делегации советские упреки. Причиной такого поведения Хебранга, судя по всему, было его недовольство смещением с должности секретаря Коммунистической партии Хорватии, а еще в большей степени — малодушное поведение в свое время в тюрьме, о чем стало известно позже и что он, вероятно, пытался таким путем замаскировать.

Передача информации советской партии сама по себе тогда не считалась каким-то смертным грехом, потому что никто из югославов не противопоставлял свой Центральный комитет советскому. Более того, от советского Центрального комитета не скрывали данных о положении в югославской партии. Но в случае Хебранга это приобрело тогда уже характер подкопа под югославский Центральный комитет. Так никогда и не узнали, что именно он сообщал. Но его позиция и сообщения отдельных членов делегации позволяли сделать уже тогда безошибочное заключение, что Хебранг писал в советский Центральный комитет, чтобы натравить его на югославский Центральный комитет и добиться, чтобы в последнем были произведены нужные Хебрангу изменения.

Конечно, все это было облечено в принципиальность и основано на более или менее очевидных упущениях и слабостях югославов. Самое же главное было в следующем: Хебранг считал, что Югославия не должна создавать промышленности и хозяйственных планов отдельно от СССР, в то время как Центральный комитет полагал, что необходимо тесно сотрудничать с СССР, но сохранять свою независимость.

Окончательный моральный удар этой делегации нанес, несомненно, Сталин. Он пригласил всю делегацию в Кремль и устроил ей обычный пир и представление, какое можно встретить только в шекспировских драмах.

Он критиковал югославскую армию и метод управления ею. Но непосредственно атаковал только меня. И как! Он с возбуждением говорил о страданиях Красной Армии и ужасах, которые ей пришлось пережить, пройдя с боями тысячи километров по опустошенной земле. Он лил слезы, восклицая: «И эту армию оскорбил не кто иной, как Джилас! Джилас, от которого я этого меньше всего ожидал! Которого я так тепло принял! Армию, которая не жалела для вас своей крови! Знает ли Джилас, писатель, что такое человеческие страдания и человеческое сердце? Разве он не может понять бойца, прошедшего тысячи километров сквозь кровь, и огонь, и смерть, если тот пошалит с женщиной или заберет какой-нибудь пустяк?»

Он каждую минуту провозглашал тосты, льстил одним, шутил с другими, подтрунивал над третьими, целовался с моей женой, потому что она сербка, и опять лил слезы над лишениями Красной Армии и над неблагодарностью югославов.

Он мало или вовсе ничего не говорил о партиях, о коммунизме, о марксизме, но очень много о славянах, о народах, о связях русских с южными славянами и снова — о геройстве, страданиях и самопожертвовании Красной Армии. Слушая обо всем этом, я был прямо потрясен и оглушен.

Но сегодня мне кажется, что Сталин взял на прицел меня не из-за моего «выпада», а в намерении каким-то образом перетянуть меня на свою сторону. На эту мысль его могло навести только мое искреннее восхищение Советским Союзом и его личностью.

Сразу после возвращения в Югославию я написал о встрече со Сталиным статью, которая ему очень понравилась, — советский представитель посоветовал мне только в дальнейших публикациях этой статьи опустить фразу о слишком длинных ногах Сталина и больше подчеркнуть близость между Сталиным и Молотовым. Но в то же время Сталин, который быстро распознавал людей и отличался особым умением использовать человеческие слабости, должен был понять, что он не сможет склонить меня на свою сторону ни перспективой политического возвышения, поскольку я был к этому равнодушен, ни идеологической обработкой, поскольку к советской партии я относился не лучше, чем к югославской. Воздействовать на меня он мог только эмоционально, используя мою искренность и мои увлечения. Этим путем он и шел.

Но моя чувствительность и моя искренность были одновременно и моей сильной стороной — они легко превращались в свою противоположность, когда я встречался с неискренностью и несправедливостью. Поэтому Сталин никогда и не пытался привлечь меня на свою сторону непосредственно, а я, убеждаясь на практике в советской несправедливости и стремлении к гегемонии, освобождался от своей сентиментальности и становился более твердым и решительным.

Сегодня действительно трудно установить, где в этом сталинском представлении была игра, а где искреннее огорчение. Мне лично кажется, что у Сталина и невозможно было отделить одно от другого — у него даже само притворство было настолько спонтанным, что казалось, будто он убежден в искренности и правдивости своих слов. Он очень легко приспосабливался к каждому повороту дискуссии, к каждой новой теме и даже к каждому новому человеку.»

На фото безымянные сербские дети, отравленные инъекциями в усташском лагере для детей в Сисаке (Never again, ustashi genocide in the Independent State of Croatia (NDN) from 1941–1945).

На фото безымянные сербские дети, отравленные инъекциями в усташском лагере для детей в Сисаке (Never again, ustashi genocide in the Independent State of Croatia (NDN) from 1941–1945). Официально конфликт начался 28 июля 1948 года с объявлением резолюции Информбюро Коминтерна о положении дел в КПЮ хотя ему предшествовали критика Сталиным 10-го февраля ФНРЮ на встрече с югославскими и болгарскими представителями и решение от 19-го марта о выводе советских военных и гражданских специалистов из тогдашней Югославии, как и критического письма ЦК ВКП(б) от 27 марта руководству югославских коммунистов.

Официально конфликт начался 28 июля 1948 года с объявлением резолюции Информбюро Коминтерна о положении дел в КПЮ хотя ему предшествовали критика Сталиным 10-го февраля ФНРЮ на встрече с югославскими и болгарскими представителями и решение от 19-го марта о выводе советских военных и гражданских специалистов из тогдашней Югославии, как и критического письма ЦК ВКП(б) от 27 марта руководству югославских коммунистов.