ББК 83.3(2)

В.А. Гавриков

Темпоральная структура тетралогии «Путешествие Глеба» Бориса Зайцева: библейский ракурс

В тетралогии Бориса Зайцева «Путешествие Глеба» есть как минимум три темпоральных состояния: линейное историческое течение событий, некая вневременная их матрица (первособытия) и постапокалипсический «новый век». Линейная история есть постоянное возвращение к вечным первообразам из Священной истории. Они могут являться в ином морфологическом облике, но всегда в том же самом реликтовом смысловом качестве. В тетралогии Зайцева такими матричными событиями становятся библейская история о потопе и житие ветхозаветного праведника – Иова Многострадального. Эти «инвариантные» события сопрягаются с историей России начала ХХ века: русский «потоп» есть череда революций (Февральская, Октябрьская), а Иов – Император Николай Второй, рожденный в день этого святого. Для того, чтобы связать эти события, Зайцев использует ряд образов-символов (грозовой бури, ковчега, радуги и т.д.). Третий скрытый пласт зайцевской темпоральности – «новый век», который наступит после Второго пришествия. В некоторых эпизодах герои «выходят из времени»: или попадают, или чают увидеть то, что в церковной традиции названо пакибытием. Кроме того, в статье речь идет об особенностях зайцевского художественного метода, который и продуцирует такую разработку хронотопа. А.М. Любомудров называет Зайцева представителем «духовного реализма». В статье говорится, что речь может идти не только о «духовном реализме», то есть об особом авторском мировидении, но и о зайцевском «чудесном реализме», так как несколько раз в тетралогии читатель сталкивается с категорией чуда. Автор статьи высказывает предположение, что ментальность Зайцева была близка древнерусской ментальности, отсюда и темпоральные особенности, и в целом структура зайцевского художественного мира.

Ключевые слова: Борис Зайцев, тетралогия «Путешествие Глеба», темпоральность, хронотоп, библейская история, первособытия, древнерусская ментальность, духовный реализм

V.A. Gavrikov

The temporal structure of the tetralogy “The Journey of Gleb” by Boris Zaitsev: a biblical perspective

In the tetralogy of Boris Zaitsev “The Journey of Gleb” there are at least three temporal states: linear historical time, time of “first events” and time after the Apocalypse (“new century”). Linear history is a constant return to the eternal prototypes from the sacred history. These eternal events may appear in a different morphological form, but always in the same relict semantic quality. In Zaitsev’s tetralogy, such a matrix event is the biblical story of the Flood and the life of St. Job the Long-suffering. These «invariant» events are interfaced with the history of Russia at the beginning of the twentieth century. According to Zaitsev, the Russian «flood» is two revolutions (February, October), Job the Long-suffering is Emperor Nicholas II, who was born on the day of this saint. Zaitsev uses a number of symbols (thunderstorm, ark, rainbow, etc.) in order to connect ancient events with modernity. The third temporal layer in tetralogy is the Church Slavonic “пакибытие”, that is, the “new age” that will come after the Second Coming of Jesus Christ. The heroes of tetralogy sometimes “come out of time,” that is, they end up in eternity beyond time. In addition, the author of the article explores the features of the artistic method of Boris Zaitsev. A.M. Lyubomudrov once called Zaitsev the representative of «spiritual realism.» The author of the article suggests that the Zaitsev mentality was close to the old Russian mentality. This type of consciousness inspired the features of the literary text and the image of the universe in tetralogy, in particular, the temporal characteristics of this universe.

Keywords: Boris Zaitsev, tetralogy “The Journey of Gleb”, temporality, chronotope, biblical history, first events, Old Russian mentality, spiritual realism.

В современной русской литературе нереалистическая проза – одно из наиболее крупных направлений. Магический реализм, мистический реализм, духовный реализм, трансцендентальный реализм, неомодернизм, постмодернизм, неомифологическая проза, фэнтези, фантастика… – эти и многие другие течения и «жанры» порой повергают теоретиков в сомнения и наводят на дискуссии. Какую им дать дефиницию? Как отделить одно явление от другого? Есть ли граница между этими феноменами? Как идентифицировать того или иного автора, к какой традиции его приписать? Некогда я пытался рассуждать об этом в теоретической статье, где я пытаюсь рассмотреть ряд этих нереалистических «-измов» [1].

Осложняет ситуацию то, что некоторый текст может иметь лишь элементы этих течений-жанров, а полностью как будто соотносится с другой традицией. Например, в рассматриваемой здесь автобиографической (!) тетралогии Бориса Зайцева есть несколько явно мистических эпизодов, которые заставляют задуматься: а реализм ли это? Не мистификация ли перед нами? Неужели это вправду автобиографическое повествование? Неужели эти чудеса были в самом деле? Наверное, лишь человек, верующий в существование Бога и иного мира, назовет эти эпизоды реалистическими. Скептик же может отнести этот текст к роману-мифу, мистическому реализму и т.п.

Как известно время и пространство являются базовыми миромоделирующими аспектами. Для того, чтобы изучить темпоральность в тетралогии Зайцева, нужно понимать, на каких основания зиждется его художественный хронотоп. А ключом к зайцевской картине мира является его творческий метод, даже не совсем метод, а некая его имплицитная подложка, связанная с мировоззренческими (если угодно – идеологическими) установками. Так кто же Зайцев? Писатель-реалист? Или, допустим, модернист?

А.М. Любомудров называет Зайцева представителем «духовного реализма». Он пишет: «Духовный реализм – художественное восприятие и отображение реального присутствия Творца в мире» [4, с. 6]. Главное в этом фрагменте – художественное постижение и изображение потусторонней действительности, находящейся за пределами видимого мира. Задача повествователя (имею в виду особый тип авторства, противопоставленный «антуражному» рассказчику) – стать посредником, способным «перевести» трансцендентальные смыслы на язык этого мира, конечно, используя для этого богатый арсенал художественных средств. То есть «духовный реализм» есть особая авторская модальность. Ученый отмечает: «Представляется плодотворным и оправданным дальнейшее активное введение в научный оборот дефиниции “духовный реализм”, наиболее точно характеризующей суть описываемого явления культуры – художественного освоения духовной реальности, т. е. реальности духовного уровня мироздания и духовной сферы бытия человека» [4, с. 38].

Однако в тетралогии есть не просто особое авторское восприятие, но и, как уже говорилось, явные чудеса. Так, неизлечимо больной Глеб, уже находящийся в агонии, неожиданно – не подберу другого слова – воскресает: умирающему его жена Элли кладет на грудь икону Николая Чудотворца. После этого происходит чудо.

Второй похожий эпизод: чудесное спасение одной из героинь – Сони-Собачки. И снова помогает Николай Мирлкийский. Соня заблудилась в пурге, лошадь сошла с наезженной дороги, гибель казалась неизбежной… Соня начинает молиться. И вдруг появляется старичок в розвальнях, который молча указывает путь к спасению, а потом исчезает.

Третий случай произошел перед смертью Воленьки – друга Глеба. Элли за некоторое время до воленькиной смерти увидела гроб, приставленный к двери около квартиры умирающего. О чем она рассказала Глебу. Этот факт отметает предположения об аберрации памяти: если только эта аберрация не случилась с Элли – увидевшей и рассказавшей, а также с Глебом – услышавшем и запомнившим. Через некоторое время друг семьи действительно умер и ему доставили в точности такой же гроб, что был явлен в мистическом прозрении. Глеб четко атрибутирует это видение как пророческое, он говорит жене: ты «вышла из времени».

Эти три эпизода важны мне потому, что они указывают на особую авторскую модальность – на особый зайцевский «духовный реализм» или лучше даже сказать – «чудесный реализм», ведь здесь мы сталкиваемся с категорией чуда. Куда же попадают герои Зайцева, когда «выходят из времени»? Ясно, что в некое инобытие. Но что там? Каково оно? Какие законы там действуют? Попробую подступиться к ответам на эти вопросы, рассмотрев особенности темпоральной структуры тетралогии. Причем меня будет интересовать именно «большое время», точнее сказать: проекция исторического времени у Зайцева на вечность или на то, что в церковной традиции называют «пакибытием».

Но начну с теории. Общим местом при исследовании темпоральности в мифе и художественном тексте становится концепция двух типов времени: линейного иудео-христианского и кругового языческого: «В древних исторических произведениях мы находим два основных, противоположных друг другу способа рассмотрения течения времени, и они продолжают существовать до наших дней, пересекая традиционное деление между еврейской и (или) христианской концепциями единого стационарного или непрерывного времени и некой унитарной греческой и (или) римской концепцией» [6, с. 198].

Однако эта с виду простая антитеза на поверку оказывается переплетением ряда сложных концепций, где темпоральность линейная, христианская может причудливо сплавляться с другими типами темпоральности. Это, кстати, касается и святоотеческой экзегетики: нередко христовы предсказания рассматриваются как пророчества «двойного действия»: у них есть один, линейно-временной план и второй – вечный, касающийся всего линейного потока в совокупности. Например, важное пророчество о скором разрушении Иерусалима (известное по емкому образу: «не останется камня на камне») было высказано в контексте рассуждений о Втором пришествии Иисуса – уже в славе. Позволю себе обширную цитату из Евангелия (Лк. 21, 5–7, 10–11, 20–24):

- И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, Он сказал:

- придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне; все будет разрушено.

- И спросили Его: Учитель! когда же это будет? и какой признак, когда это должно произойти?

- Тогда сказал им: восстанет народ на народ, и царство на царство;

- будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба.

- Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его:

- тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто в городе, выходи из него; и кто в окрестностях, не входи в него,

- потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное.

- Горе же беременным и питающим сосцами в те дни; ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей:

- и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы; и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников.

Обратим внимание, что история здесь двоится: перед нами и сожаление о скором падении Иерусалима, и вообще – об умалении истинной веры, о времени беззаконий, которым будет положен конец Вторым пришествием. То есть фрагмент читается и в контексте историческом, и в контексте вневременном. Первый пророческий пласт здесь – ближайшее будущее: Тит Флавий Веспасиан, вскорости римский император, в 70 году нашей эры взял штурмом и разрушил Иерусалим, действительно не оставив «камня на камне» (уцелела лишь, насколько я понимаю, Стена плача). Второй план: окончательное разрушение земного Иерусалима в конце времен.

Такие постоянные связи исторических событий со Священной историей были свойственны древнерусской ментальности. Вот что Ю.М. Лотман говорит об особенностях древнерусского сознания (забегая вперед, скажу, что, по моей гипотезе, зайцевское художественное сознание было близко к указанному типу ментальности): «Лежащие в основе миропорядка “первые” события не переходят в призрачное бытие воспоминаний – они существуют в своей реальности вечно. Каждое новое событие такого рода не есть нечто отдельное от “первого” его прообраза – оно лишь представляет собой обновление и рост этого вечного “столбового” события» [3, с. 108].

Такие «столбовые» события порождают и множественную инкарнируемость сущностно единых ситуаций, реализующуюся в череде не всегда морфологически одинаковых, но по своей глубинной сути идентичных воплощений. То есть можно говорить о таинственных первичных субстанциях, о некоей первосути, первоисточнике, породившем некий гомологический ряд, который разворачивается исторически (в линейном времени): «Каждое убийство братом брата не представляет собой какого-либо нового и отдельного поступка, а является лишь обновлением каинова греха, который сам по себе вечен» [3, с. 108]. Но добавлю – вечен в том смысле, что вечность – это полнота времени. Новый век (пакибытие), как мне представляется, уничтожит всё греховное, а значит, и всё, находящееся во времени, – и будет, по словам Писания, новое небо и новая земля, утвержденные на иных, не поверженных грехом основаниях, где «времени больше не будет».

Эта концепция «двойной событийности» (или – сакральных исторических первособытий) в корне своем является реликтовой, возможно, отсылает к представлению о времени, разработанном некоторыми отцам Христианской Церкви (т.н. эоническое время [2]). Некоторые богословы говорят не о повторяемости, а об эонической вечности, где симультанно не разделены прошлое, будущее и настоящее (эонический архетип всевремени и всепространства). Иными словами, эон (в переводе с греч. – век) – некое «свернутое» время до сотворения мира, которое включает в себя все события мировой истории, предстающие одновременно, в единой синхронической картине.

Не буду здесь касаться восточных представлений о колесе сансары, а также ницшеанских воззрений с его «вечным возвращением» (хотя и Ницше не был первым, кто предложил такую концепцию) – всё это, как мне представляется, очень далеко от зайцевских темпоральных представлений. Не буду касаться и современных Зайцеву философских интерпретаций хронотопа в художественных практиках модернистов и в их металитературной рефлексии. Навскидку здесь вспоминается Осип Мандельштам, который в емких формулах статьи «Слово и культура», выводит акмеистическую концепцию «сплавленности» времен: «ни одного поэта еще не было. Мы свободны от груза воспоминаний. Зато сколько радостных предчувствий: Пушкин, Овидий, Гомер», «Слово стало не семиствольной, а тысячествольной цевницей, оживляемой сразу дыханием всех веков» [5, с. 168-172].

Мне важно то, что повествователь у Зайцева смотрит на ситуацию из некоего инобытийного пространства, где нет диахронии, а события явлены сразу в едином контексте. Есть основания полагать, что истоком такой художественно-философской концепции было именно Православие, то есть воцерковленность Зайцева сыграла в его картине мира (здесь – в выстраивании хронотопа) определяющую роль. И я это попробую доказать.

Очень интересным в рассматриваемом контексте становится соотношение истории России и допотопного мира в «Путешествии Глеба». Зайцев нередко маркирует важные художественные смыслы повторами. Так, не только своему главному духовному наставнику о. Парфению, но и другому учителю – о. Остромыслову Глеб отвечает на уроке именно потопную историю: причем в обоих случаях речь идет не об авторской реплике, а о развернутом фрагменте. Примечательно, что на одном из этих уроков Глеб осекся на эпизоде с Араратом – он и подумать еще не может, что, подобно Ною, будет спасаться от своего «всемирного потопа» в эмиграции, которая станет для него «личным Араратом». Пророческий смысл этих ответов на уроках откроется позже.

Причем «русский потоп» соотносится и с «русским апокалипсисом» (что, собственно, является общим местом и для библейской истории). Очень интересны размышления повествователя, которыми завершается один из этих эпизодов об ответе на уроке. Глеб неточно назвал возраст патриархов, но о. Остромыслов поправил его без раздражения. Повествователь задается риторическим вопросом: «Зачем волноваться о. законоучителю? В мире все прочно, разумно, ясно». А далее перед нами уже как бы несобственно-прямая речь отца-законоучителя, которая объясняет, что волноваться, действительно, незачем: «вечером можно будет сыграть в преферанс, послезавтра именины Капырина, все вообще превосходно».

На мой взгляд этот эпизод прямо соотносится с евангельским повествованием: «…но, ка́к было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо, ка́к во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, – так будет и пришествие Сына Человеческого» (Матф. 24: 36-39).

Во-первых, в евангельском фрагменте речь идет о грядущем Апокалипсисе. Во-вторых, Христос соотносит конец мира именно с потопом, а беззаботность допотопных людей становится, таким образом, свойством всех находящихся в предпотопном (или – лучше – в предапокалипсическом) состоянии (ср.: полные горечи слова повествователя о том, что в российской империи всё якобы «прочно, разумно, ясно»). Жители царской России так же, как и допотопные люди, погружены в свои повседневные заботы и даже помыслить не могут о скорой катастрофе.

Показательным кажется и паломничество семьи Глеба в обитель Серафима Саровского: «В номере душно, еще догрозовой духотой, тихо, слегка затхло. Клеенчатый черный диван, портрет архиерея на стене, Серафим с медведем. На подоконнике горшок с красными фуксиями. Лиза приотворила форточку – запахом дождя слабо тянуло, и весь этот номер с половичком от двери к столу и дивану, иконами в углу, архиереями и святыми показался вовсе удаленным. Остальной мир – Балыково, мать, отец, все под потопом, а они четверо в этом ковчеге с толстенными каменными стенами: дождь, буря – ничто. Это край Серафима – вон он шагает по стене старческими ногами, с вязанкою дров на спине, согбенный Серафим избушки, ныне заливаемой потопом».

Аллегорическую суть этого эпизода можно изложить так: мир находится на грани катастрофы (нового «потопа»), отсюда и образ «догрозовой духоты». Скоро, по слову Библии, откроются источники великой бездны, и окна небесные отворятся (Быт. 7:11). Скоро грядут мировая война и русские революции.

Затем в тексте появляется прямое указание, что серафимов монастырь (он символизирует Веру, Церковь, единство с Богом…) и есть тот спасительный ковчег: «Когда въехал с монахом самовар, в белом облаке, пыхтя, кипя, потянуло слегка угарцем. И чашки с цветами, и варенье вишневое в баночке, и поклон гостинника, все – привет, дружба здешних мест, малое, но доброе расположение ковчега». Замечу, что церковных эпизодов в трилогии совсем немного – Глеб долго и мучительно движется к вере. Поэтому вдвойне символично, что в немногих церковных фрагментах речь постоянно заходит о потопе.

Для раскрытия нашей темы важна и фигура последнего российского Императора, по слову Зайцева, он – человек «с глазами прекрасными», «государь тихий, благочестивый, богомольный… чего же еще ждать России?» Перед нами очередной риторический вопрос-перевертыш, вопрос «с подвохом» (вспомним приведенное выше предложение: «Зачем волноваться о. законоучителю?»). Чего еще надо России? Разве можно помыслить лучшего монарха, чем Николай? Да в том-то и дело, что такой России, государству «предпотопному», а значит – отягченному бесконечным множеством грехов, благочестивый монарх не нужен. Как не нужен был развращенному Израилю Христос-Мессия.

Повествователь указывает, что Господь отмечает своих избранных особыми знаками. В данном случае, этот знак – день рождения последнего российского Императора (именно так, с большой буквы пишет Зайцев это слово в своей тетралогии): Николай родился в день памяти Иова Многострадального, а тот – пожалуй, самая трагическая фигура Ветхого завета. Причем Зайцев в двух местах романа, рассуждая о российском самодержце, указывает на этот день, – снова перед нами двойная актуализация (как было в случае с ответами на уроках об истории потопа).

На основании всего сказанного, не трудно сделать вывод, что именно «эонической проекцией» Иова видится повествователю канонизированный впоследствии как страстотерпец Николай II. Получается, что Император, подобно Иову, был праведен, но по неведомым путям божиим ему было уготовано заклание. Воцарение нового Императора, к слову, также было сопряжено с трагическим предзнаменованием – случилась печально известная давка на ходынском поле. Снова знак судьбы, точнее – божий знак. Зайцев останавливается и на этом эпизоде.

Однако в «эонических» образах Иова и потопа есть не только трагическая сторона, но и надежда на возрождение России в новой силе: ведь, согласно Библии, и страдавший праведник Иов был щедро вознагражден Богом за терпение, и потоп не уничтожил всё живое, но дал росток новой, очищенной от скверны жизни. Поэтому так важные в тетралогии эпизоды, где появляется радуга: «Радуга вознеслась … райскою дугой, упиралась нижним концом чуть ли не в их дом. Вся пела неземными переливами цветов». Причем это описание не из детства или юности Глеба: события происходят в послереволюционной России. Поэтому символическим кажется предшествующее радуге описание ливня: «Дождь был бурнейший, но продолжался недолго». Есть ощущение, что здесь Зайцев «шифрует» свое отношение к революциям: неисчислимые беды, вызванные приходом к власти временного правительства, а потом большевиков, скоро должны миновать.

Здесь я вижу тоже прямую апелляцию к библейской истории о потопе – Бог говорит: «Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением [вечного] завета между Мною и между землею. И будет, когда Я наведу облако на землю, то явится радуга [Моя] в облаке; и Я вспомню завет Мой, который между Мною и между вами и между всякою душею живою во всякой плоти; и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти» (Быт. 9:13-15). Кстати, синтагма «допотопный мир – Россия» есть лишь один из «концентрических кругов», опоясывающих данный образ. С ковчегом в тетралогии, по замечанию А. Ярковой, соотносятся такие категории, как человек, семья, дом, вся Россия [7, с. 132].

Всё сказанное выше впрямую соотносится с исторической позицией древнерусских книжников-летописцев, которые не просто давали некую диахроническую картину событий, но постоянно возводили их к Священной истории, выискивая прототипы событий и «действующих лиц» (в первую очередь, князей) в Библии. Например, в житийном рассказе о святых Борисе и Глебе их убийца Святополк Окаянный постоянно соотносится с Каином – вплоть до деталей (показательно, например, изгнание обоих на чужбину).

Есть в зайцевской тетралогии и третий темпоральный пласт – пакибытие, некое «трансцендентальная темпоральность», библейский «новый век», где «времени больше не будет». Это темпоральное «измерение» дано имплицитно, но его наличие можно восстановить по косвенным признакам. Например, отец Элли, Геннадий Андреич, прощаясь с уезжающей в эмиграцию дочерью, говорит: «В этой жизни мы больше никогда не увидимся». Вторая часть высказывания со словом «никогда» как будто утрачивает свой «абсолютный смысл» за счет первой части: «в этой жизни…». Значит, Геннадий Андреич чает увидеться в новой жизни – или в смерти, или в постапокалипсическом пакибытии.

Итак, мне представляется, что в тетралогии Зайцева есть как минимум три времени, точнее сказать – три темпоральных состояния: линейное историческое течение событий, некая вневременная их матрица, которая содержит в себе некую смысловую доминанту и того, что произошло, и того, что случится в будущем, и постапокалипсический «новый век». Первособытия явлены в библейской истории, потом их проекции разворачиваются во временной линейности, являясь в ином морфологическом облике, но в том же самом реликтовом смысловом качестве. Возможно, писатель апеллирует здесь к концепции «Москва – Третий Рим», то есть русский народ – это как бы новый Израиль, избранный Богом для особой миссии – быть «удерживающим» (см. 2 Сол. 2:7), то есть удерживать мир от Апокалипсиса. Поэтому библейская история как бы пересоздается в русском народе-богоносце. Если так, то ментально повествователь у Зайцева обнаруживает явные признаки сходства с воззрениями русского средневекового человека (хотя это обширная тема, о которой нужно рассуждать отдельно). И третий скрытый пласт зайцевской темпоральности – пакибытие, «новый век», который наступит после Второго пришествия. Конечно, всё что я говорю, требует еще проверки и более обстоятельных доказательств. Оставляю эти выводы в виде рабочей версии, которая, возможно, будет подтверждена в ходе дальнейших исследований.

Библиографические источники

- Гавриков В.А. «Чудесный реализм» в прозе Зайцева, Шмелева, Бунина (в контексте магического реализма, фантастического реализма, мистического реализма, духовного реализма и т.д.) // Вестник РУДН. Серия: Литературоведение. Журналистика. 2019. Vol. 24. No. 1. 35-42.

- Кихней Л.Г. Эоническое и апокалипсическое время в поэтике акмеизма // Modernités russes № 10: Le temps dans la poétique acméiste. Lyon: Lyon III-CESAL, 2010. Pp. 29-559.

- Лотман Ю.М. «Звонячи в прадѢднюю славу» // Лотман Ю.М. Избранные статьи. В 3-х тт. Таллинн: Александра, 1992. Т. 2. С. 107-110.

- Любомудров А.М. Духовный реализм в литературе русского зарубежья: Б. К. Зайцев, И. С. Шмелев. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. 272 с.

- Мандельштам О. Сочинения: В 2-х томах. Т. 2. М.: Худож. лит., 1990. 464 с.

- Ольсен Г. О циклической и линейной концепциях времени в трактовке античной и раннесредневековой истории // Цивилизации. Вып. 2. М., 1993. С. 197-207.

- Яркова А. Жанр автобиографического романа в творчестве Б.К. Зайцева // Жанры в историко-литературном процессе: сб. науч. ст. СПб., 2000. С. 122-138.

Гавриков Виталий Александрович – доктор филологических наук, профессор кафедры государственного, муниципального управления и управления персоналом Брянского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 241007, г. Брянск, ул. Дуки, д. 61, Раб.тел.: 8(4832)72-28-19

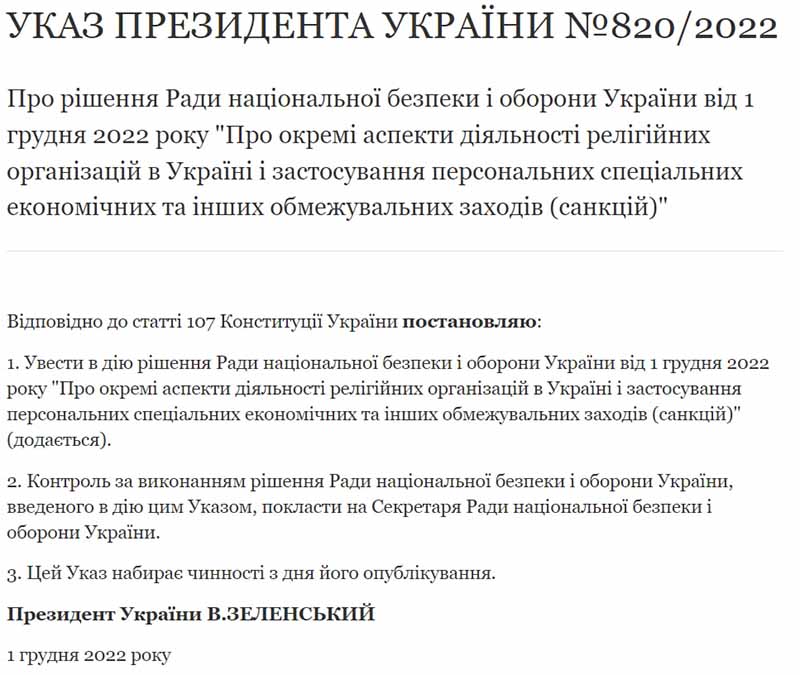

Также Владимир Зеленский запретил деятельность УПЦ МП на Украине, он ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны об ограничительных мерах в отношении представителей ряда религиозных организаций якобы за “связи с Россией”. Указ главы государства размещён на его сайте.

Также Владимир Зеленский запретил деятельность УПЦ МП на Украине, он ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны об ограничительных мерах в отношении представителей ряда религиозных организаций якобы за “связи с Россией”. Указ главы государства размещён на его сайте.